Der Presslufthammer von Bildhauer Gunter Demnig wirbelte viel Staub auf, echten wie sinnbildlichen, als er sich in den Beton vor dem Hauseingang der belebten Bayerstraße 25 am Münchner Hauptbahnhof grub.

Gebäude und Grund gehören einem in Holland ansässigen Investor, der ausdrücklich darum gebeten hatte, diesen Stolperstein an möglichst prominenter Stelle vor seinem Hauseingang zu verlegen. Der Lärm durchdrang das geschäftige Treiben im Bahnhofsviertel, Menschen unterschiedlichster Couleur unterbrachen ihren Alltag und gesellten sich zu der Gruppe, die sich versammelt hatte, um Helene Simons zu gedenken und lasen mit Interesse die ihnen ausgehändigten Flyer.

Auf öffentlichem Grund ist die Verlegung von Stolpersteinen in München verboten. Diesen Umstand verdankt die Stadt dem energischen BE- respektive HINTERtreiben einiger einflussreicher Kreise aus dem Münchner Stadtrat und aus der Israelitischen Kultusgemeinde München (und Oberbayern), mit deren Präsidentin Charlotte Knobloch als Gallionsfigur. Da diese Gruppe Stolpersteine als keine angemessene Form des Gedenkens erachtet: „Da werden die Opfer des Holocaust nochmals mit Füßen getreten …“ ist es in unserer Stadt auch allen anderen Menschen untersagt, auf öffentlichem Grund mit Stolpersteinen an Opfer der Nationalsozialisten zu erinnern.

Allerdings gibt es ein Schlupfloch: Die unmittelbaren Eingangsbereiche gelten noch als Privatgrund und so konnte sich Gunter Demnig ans Werk machen. Als Antrieb gilt ihm ein Zitat aus dem Talmud:

‚Ein Mensch ist erst vergessen, wenn sein Name vergessen ist.‘

Talmud

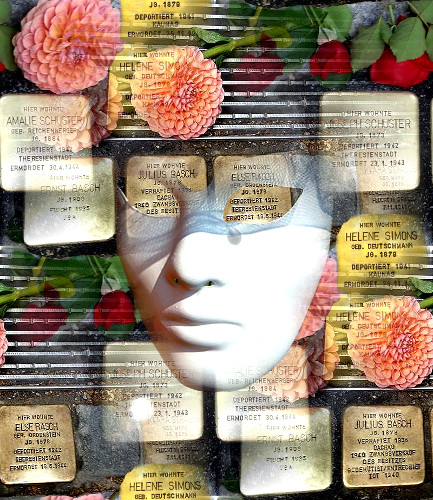

An diesem Sommernachmittag in der Bayerstraße waren es Sibylle Schwarzbeck und ihr Mann, die Helene Simons Namen dem Vergessen entrissen, indem sie mit einem goldfarbenen Stolperstein jenen Ort kennzeichneten, damals „Pension Royal“, an dem Helene Simons ihre letzten Monate vor der Deportation verbrachte.

Sibylle Schwarzbeck widmete der Freundin ihrer Großeltern zudem eine bewegende Ansprache, in deren Verlauf ein Holocaust-Opfer unter Millionen seine Identität zurück erhielt. Das Manuskript hat mir Frau Schwarzbeck für diesen Beitrag liebenswürdigerweise zukommen lassen:

(…) Wer war nun diese Frau Helene Simons, für die mein Mann und ich den Stein verlegt haben wollen, und für die Sie hier stehen? Lassen sich doch aus ihrem Leben nur einige Fakten, gebunden an Orte und noch bekannte Daten, erinnern Helene Simons wird als Helene Deutschmann, 1879 in Breslau, als Tochter von Molly Deutschmann und dem Fabrikanten Max Deutschmann geboren. Sie wuchs in Breslau auf, besuchte dort neun Jahre die Höhere Töchterschule und ließ sich dann – nebenbei ????? – als Konzertsängerin ausbilden, trat aber wohl nie in größerem Rahmen auf. Die erste Ehe schloss sie, 20 jährig, 1899 in Breslau mit dem Augenarzt Dr. Hugo Neumann, auch ein geborener Breslauer. Beide lebten später in Berlin. Dieser Dr. Neumann (jüdischen Glaubens oder nicht) kämpfte und fiel dann als Oberstabsrat im Ersten Weltkrieg für das Land, das 23 Jahre später seine Frau ermorden sollte. So war sie mit 39 Jahren das erste Mal Witwe.

Die 2. Ehe schloss sie 1922, also vier Jahre später, mit dem Arzt und Sanitätsrat Ernst Moritz Simons. Wieder lebten beide in Berlin und wieder blieb die Ehe kinderlos. Im Ruhestand ziehen beide 1921, sie ist nun 42, von Charlottenburg nach Reichenhall in ein, der Erzählung meiner Mutter nach, wunderschönes Haus, das es nicht mehr gibt. Es ist alles sehr kultiviert, der Freundeskreis oft geladen. Mein Großvater ist zu dieser Zeit Pfarrer in Reichenhall und in dieser Zeit nun konvertieren die Simons beide zum evangelischen Glauben. So entsteht die Freundschaft zwischen meinen Großeltern und dem Ehepaar. Simons sind wohlhabend, es wird der Kirche großzügig gespendet.

1933, kurz vor der Machtergreifung, wird mein Großvater an die Kreuzkirche in Schwabing versetzt, der Kontakt bleibt erhalten. Man besucht sich, fährt hin und her, verbringt die Sommerfrische bei den Simons in Reichenhall, feiert andere Feste in München, z.B. auch Weihnachten. (Brocken, die ich weiß, mir merken konnte.) Die Zeiten änderen sich, wie wir wissen. Herr Simons hat das „Glück“ 1934 rechtzeitig eines normalen Todes sterben zu können. So ist Frau Simons mit 55 Jahren wieder verwitwet. Kurz darauf wird sie ihrer Heimat, ihres dortigen Hauses beraubt und lebt fortan hier in München in der Bayerstraße 25. Sie erzählt von einer sehr netten, bis zum Ende hilfsbereiten Besitzerin. Die Tage verbringt sie wohl öfters im Pfarrhaus in Schwabing. Meine Mutter schilderte sie als eine warmherzige Person, … im Gegensatz wohl zur eigenen Mutter…

- Tagebucheintrag Mutti:

„Eines Tages brachte Lenchen die Kunde, dass sie abtransportiert wird. Wir gingen am Vormittag alle zu ihr. Dann gingen wir mit ihr zum Bahnhofsvorplatz, dort musste sie mit vielen anderen auf einen offenen Lastwagen und wurde weggefahren. Wo sie hin kam wusste man nicht, aber man konnte es sich mit Grauen ausdenken“

Ja, dann wurde sie abgeholt. Da war sie so alt wie ich jetzt bin! Am Bahnhof, nicht weit von hier, zieht sie ihren Ring aus und gibt ihn meiner Großmutter mit den Worten:“Suse nimm ihn! Dort, wo ich hinkomme, brauche ich ihn nicht mehr.“ Die Geschichte der Übergabe des Ringes war das größte Puzzleteil einer Lebensgeschichte, die wir als Kinder immer hörten …

Der Ring und wohl im Pfarrhaus gelagerte Gesangspartituren, die ich besitze, sind die Reste, die an sie erinnern. Das Schicksal dieser Frau bewegte mich zeitlebens. Allerdings war das Nachforschen, als ich anfing damit, weit schwieriger als jetzt: Es gibt inzwischen den Gang der Erinnerung in der Münchner Synagoge (am Jakobsplatz), wo ihr Name zu sehen ist, es gibt weit mehr Bücher, es gibt das Internet. So kam Steinchen zu Steinchen.

Auch Litauen ist näher an uns herangekommen. Und so fuhr ich mit meiner Tochter vor vier Jahren nach Kaunas und suchte dort nach der Gedenkstätte „Neuntes Fort“.

Eine lange Reise, viele Umstände in Kaunas; in den ersten drei Infopunkten kannte man das „Neunte Fort“ überhaupt nicht. (Auch Litauen muss sich dieser Zeit noch stellen!) Erst eine junge Frau in einem weiteren Tourismus-Büro blätterte in dem gleichen orangen Ordner wohl etwas weiter nach hinten und fand plötzlich Angaben.

Eine Busfahrt hinaus aus der Stadt, den Berg hinauf. (Der litauische Jude Zwi Katz beschreibt den langen Fußmarsch der Münchner Juden 1941, diese Strecke entlang, auf erschütternde Weise.) Eine sehr geduldige und beharrliche Tochter – und dann, kurz vor der Schließung von Museum und Fort, bin ich am Ziel:

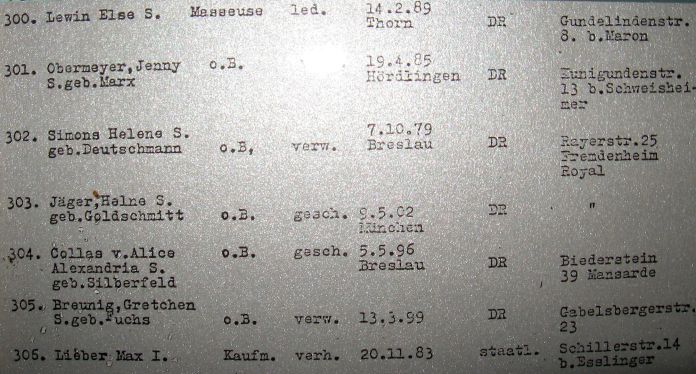

Das Fort – wir waren die einzigen – der Keller, tief unter der Erde, nur einzelne Lichtschächte nach oben, Aufsperren von Räumen, Entlanggehen von endlos erscheinenden Gängen, dann der Raum der „Münchner Juden“, der uns aufgesperrt wird. Endlose Listen an den Wänden, Suchen im Halbdunkel, kurz vor Museumsschluss, schließlich findet meine Tochter den Namen:

Nr. 302 Helene Simons – Die Freundin meiner Großeltern!

Wir gingen bei eisiger Kälte, es war Anfang April, noch um das Fort herum, um die Gräben und zum Denkmal der Erinnerung. Es war windig, teilweise lag noch Schnee. Weite Flächen und Felder um uns …

76.000 Tote hier. Und irgendwo unter ihnen liegt die Asche dieser Frau …

So viele Fragen zu ihr bleiben offen! In welchem Stock wohnte sie hier in München? Wo sind ihre restlichen Dinge aus diesem Zimmer, die Möbel, Fotoalben, persönliche Briefe, Fotos ihrer Männer, Fotos aus glücklichen Zeiten ..? Wer war diese Frau? Lachte sie viel? War sie eher ernst, eher heiter? Um so erfreulicher heute das Steinverlegen! Hier wird dieser Frau nun gedacht werden!!!! !!! (…)

Die Bayerstraße 25 war dritte Station und Ende eines sehr emotionalen Nachmittags, der in der Franz-Joseph-Str. 19 in Schwabing begonnen hatte, organisiert vom Verein Stolpersteine für München e.V.

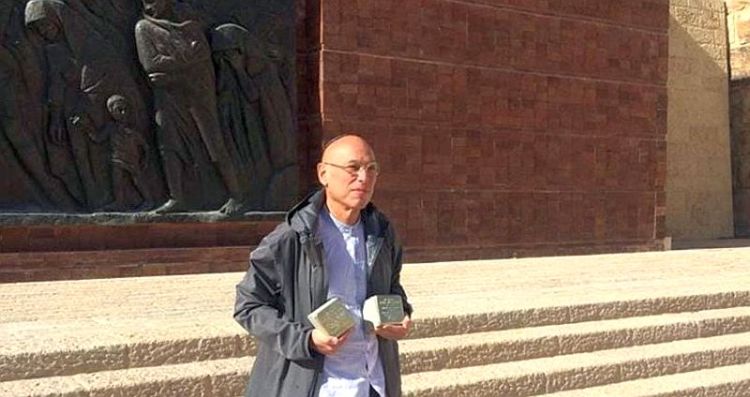

Dieser Initiative steht der Journalist, Aktivist und PR-Fachmann Terry Swartzberg vor, der zwei zielführende Voraussetzungen in den Verein einbrachte: Ausgiebiges PR-Know How als Inhaber einer eigenen Agentur und – vielleicht noch wichtiger: „Leidenschaft für die Sache“, wie er selbst bei seiner Rede in Schwabing bekundete. Mit eben dieser Leidenschaft sorgt er für kontinuierliche Präsenz der Stolperstein-Debatte sowohl in den Medien, wie auch in den sozialen Netzwerken im Internet. Dieses Engagement hatte leider auch heftige verbale Angriffe auf seine Person zur Folge, wie ich selbst im Rahmen einer Diskussion im Münchner Presseclub miterlebt und in einem Blog-Beitrag festgehalten habe: „Terrys Steine des Anstoßes“. Doch sein Standing hat Terry sich stets bewahrt und moderierte gewohnt souverän die Verlegung der Stolpersteine an allen drei Orten dieses Nachmittags.

Zwei Münchner Architekten, Dieter Allers und Heinz Gottberg hatten in den 70er Jahren das Schwabinger Jugendstil-Haus renoviert und selbst darin eine Wohnung bezogen. Irgendwann waren sie auf das Schicksal der Schusters gestoßen, derer nun gedacht wurde.

Jan Mühlstein, Vorsitzender der liberalen jüdischen Gemeinde in München, Beth Shalom, sprach zwei Kaddisch für die Familie Schuster, eines davon auf Aramäisch, auch die Sprache Jesu Christi. Mich geistig den Gebeten in diesen uralten Sprachen anzuschließen, empfand ich als zutiefst spirituellen Moment, in dem ich mich mit allen anderen Anwesenden durch diese Fürbitten verbunden fühlte. Die Menschen um mich herum schienen gleichermaßen ergriffen. Die Landtagsabgeordnete Claudia Stamm (Bündnis 90/Die Grünen) beschränkte sich daher im Anschluss auf einige knapp aber herzlich gehaltene Grußworte, als engagierte Unterstützerin der Stolperstein-Initiative.

Während Gunter Demnig bereits zum Ort der nächsten Verlegung in der Widenmayerstr. eilte, gab Jan Mühlstein der TAZ noch ein Interview. Darin betonte er, dass keineswegs nur die kleine Gemeinde „Beth Shalom“ Fürsprecherin von Stolpersteinen, als eine dezentrale und individualisierte Form des Gedenkens sei. Vielmehr spalte diese Frage die jüdische Gemeinde insgesamt. Josef Schuster, aktuell Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland sowie der Israelitischen Kultusgemeinden in Würzburg und Unterfranken, habe sich zum Beispiel ebenfalls PRO Stolpersteine ausgesprochen.

Nachdem ich länger dem TAZ Interview zugehört hatte, fand ich den Anschluss an die Gruppe nicht mehr und durchstreifte alleine bis zur Widenmayerstrasse das Lehel, jenes großbürgerliche Viertel am Englischen Garten, in dem ich selbst einmal, mit meiner damals noch kleinen Tochter, gelebt hatte.

In meinem ehemaligen Viertel verbanden sich unvermittelt meine persönlichen Erinnerungen mit Gedanken an die jüdische Familie Basch, die einst wohl die selben Wege beschritten hatte, wie ich in meiner Vergangenheit und nun heute wieder. Nur hatte sie kein Umzug, sondern das Schicksal, in Form nationalsozialistischer Verbrechen, für immer aus ihrer vertrauten Umgebung gerissen …

Für die letzte Etappe hielt ich mich dann an Edith Grube, Tochter von Werner Grube und Nichte von Ernst Grube. Als Nachgeborene einer im Dritten Reich ethnisch wie politisch verfolgten Familie, wuchs sie mit dem politischen Engagement von Vater und Onkel auf, mit zahllosen Reden und Aktionen, die in zermürbender Endlosschleife stets um NS-Verfolgung und Gedenken kreisten, wie sie mir berichtete. Edith sah schließlich auch, wie ihr Vater irgendwann „keine Kraft mehr hatte“. Unter anderem hatte er miterleben müssen, wie in der Mauerkircher Straße der Gedenkstein für die Eltern des Holocaust-Überlebenden Peter Jordan in einer, wie Edith sagt, „Nacht- und Nebelaktion“ von der Stadt wieder entfernt wurden. Am ehemaligen Wohnhaus der Jordans in der Mauerkircherstraße 3 gibt es eine Gedenktafel: für Thomas Mann, der dort von 1910 bis 1914 lebte. Vor dem Haus hatten 2004 ein paar Wochen lang zwei Stolpersteine an Peter Jordans ermordete Eltern erinnert. Der frühere Oberbürgermeister Christian Ude ließ sie wieder herausreißen. (SZ.de, 24.11.15, Ausschn.)

Im Auftrag einer Opfergruppe, unter ihnen Peter Jordan, reichte der Münchner Rechtsanwalt Hannes Hartung Ende 2015 Klage ein, unter Berufung auf das Recht auf individuelles Gedenken, das im Grundgesetz verankert ist. Das Gericht wies vor kurzem die Klage als dafür nicht zuständig ab. >>>DETAILS .

In der Stolperstein-Frage fährt meiner Meinung nach die Landeshauptstadt München unverhältnismäßig schweres Geschütz auf, das sich gegen das menschliche Bedürfnis richtet, auf persönliche Weise zu gedenken. Für mich ein unsäglicher Vorgang, umso mehr, als Gunter Demnig längst europaweit seine Stolpersteine verlegt. Im Zuge der in München aggressiv geführten Kampagne seiner Gegner_Innen wurde dem Künstler unterstellt, er habe sich durch die Stolpersteine bereichert. Eine ziemliche Infamie, wenn man bedenkt, dass ein solcher Stein € 120,- kostet, Demnig dafür aber überall auf dem Kontinent, wo Stolpersteine gewünscht werden, auf eigene Spesen unterwegs ist!

Bei der Veranstaltung traf ich auf Vertreter_Innen weiterer Opfergruppen des Nationalsozialismus, so zum Beispiel Jella Hubert, die extra aus Mittelfranken angereist war. Sie gehört zum Volk der „Reisenden„, einer eigenständigen Ethnie, die gemeinsam mit den Siniti, Roma, Jenischen unter dem Sammelbegriff „Zigeuner“ von den Nazis verfolgt wurde. Ich lernte Jella zusammen mit der „Sintiza“ Ramona Röder kennen, mit der ich mich ebenfalls länger unterhielt. Ramona ist mütterlicherseits Jüdin, während ihr Vater dem Volk der Sinti angehörte. Ihre Familie wurde im Holocaust weitestgehend ausgelöscht. Auch sie nahm aus Solidarität eine längere Fahrt aus Ingolstadt in Kauf, um der Verlegung von Stolpersteinen an den drei Münchner Hauseingängen beizuwohnen.

Im Gespräch mit Oliver Stey, Jella Hubert und Ramona Röder merkte ich, wie wenig bis gar nichts mir über deren Volksgruppen bekannt ist – und möchte dieses Thema gelegentlich unbedingt vertiefen, zumal ich mit meiner Unwissenheit wohl kaum ganz alleine dastehen dürfte …

Einen Tag später tauschte ich mich mit Jella Hubert über den Vortag auf Facebook aus und fragte sie, was sie zur der langen Fahrt zur Stolperstein-Verlegung nach München bewogen habe. Ihre Antwort umspannte die tragische Vergangenheit Ihresgleichen bis in die Zukunft:

„Ich bin ja damit aufgewachsen, aber es meinen 16jährigen Sohn nahe zu bringen ist schwer. Die Stolpersteine haben ihn berührt und falls ich mal einen übersehe – er nicht. Ich habe immer Angst, dass irgendwann mal vergessen wird, was da Schlimmes geschah …

Details zur Münchner Stolperstein-Initiative unter www.stolpersteine-muenchen.de – ebenfalls mit einer Seite vertreten auf Facebook

Portrait zu > TERRY SWARTZBERG

Terry Swartzberg: Sprecher der Stolpersteine-Familie

Terry Swartzberg, der Vorstandsvorsitzende der Initiative Stolpersteine für München e.V., setzt sich nicht nur dafür ein, dass in München Stolpersteine verlegt werden können, sondern begleitet die Expansion der Stolpersteine allgemein durch PR und Social Media-Arbeit. Andere Schwerpunkte seiner Arbeit für die Stolpersteine sind u. a. die Zusammenarbeit mit jüdischen Gemeinden in Deutschland, Europa sowie in den USA; und mit Yad Vashem, Universitäten, Sozial- und Jugendgruppen sowie Ministerien in Israel.

Die Stolpersteine in Übersicht >

Weitere Beiträge zu den Stolpersteinen im GdS-Blog

Stolpersteine auch in München! – Zu den drei Verlegungen am 4. Juli 2016

Terry Swartzbergs Steine des Anstoßes

Entdecke mehr von Gaby dos Santos

Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.