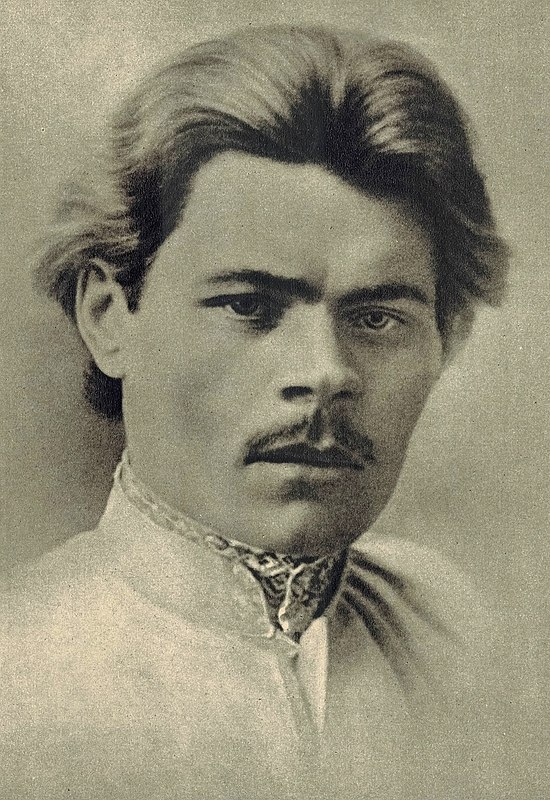

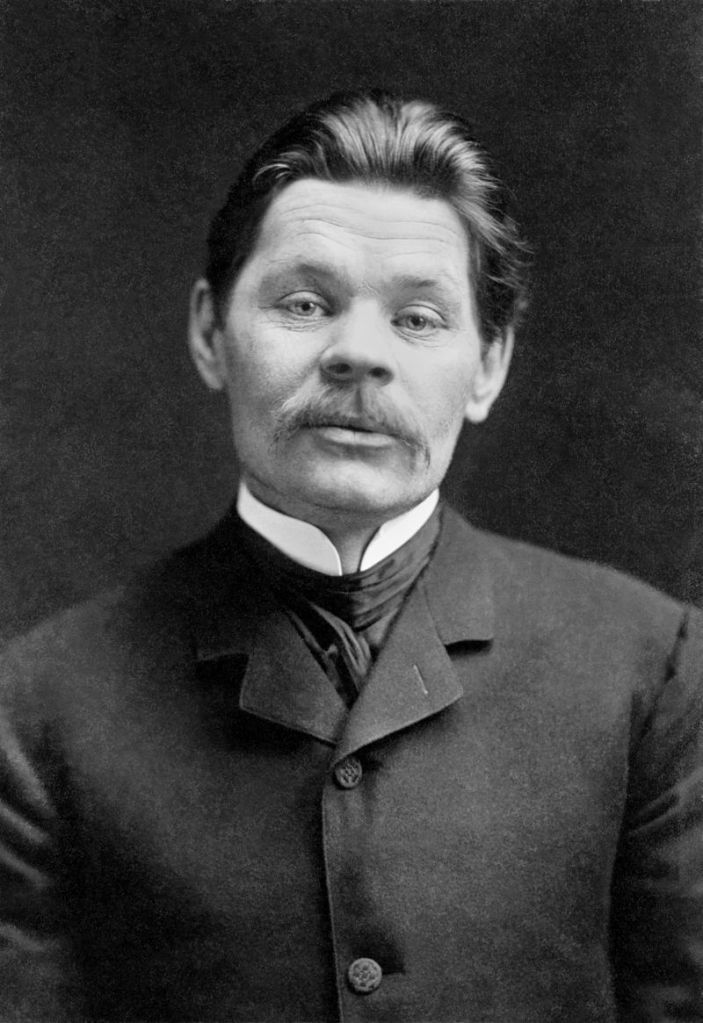

„Der Mensch – das klingt stolz“ äußert einer, dessen Künstlername „Maxim Gorki, eigentlich „der Bittere“ bedeutet und das mit gutem Grund: Geboren wurde er als Alexei Maximowitsch Peschkow, irgendwann zwischen dem 16. und 28. März 1868, in Nishni Nowgorod, in die Familie eines armen Tischlers hinein. Dass aus diesem Jungen einmal einer der wichtigsten literarischen Chronisten Russlands werden würde, in der wechselvollen Zeit des ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts, war ihm sicher nicht in die Wiege gelegt. Ebenso wenig, dass er mit dem „Who is who“ der russischen Literaten und Künstler seiner Zeit sowie mit den führenden Köpfen der Oktoberrevolution und der jungen Sowjetunion auf Augenhöhe verkehren würde.

Zum Tod Lenins (1924) schrieb dessen Lebensgefährtin Nadeschda Krupskaja im Mai 1930 an Gorki: „Vor meinem Auge sehe ich Iljitschs [Lenins] Gesicht, wie er zuhörte und zum Fenster hinaus in weite Fernen schaute – er zog das Fazit seines Lebens und dachte dabei an Sie.“

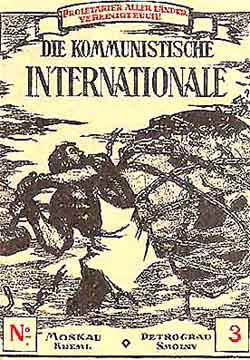

Was Lenin auf dem Totenbett hören will, ist der Artikel, den ihm Gorki zum 50. Geburtstag gewidmet hat, und der im April 1920 im Magazin der Kommunistischen Internationale (Komintern) veröffentlicht wird. Der Dichter beschreibt darin den Kopf der Oktoberrevolution als einen „Romantiker und Idealisten“, der eine Menschheit beglücken wolle. „Das Bild dieses Mannes, der auf unserem Planeten nach Belieben den Hebel der Geschichte bedient, erschreckt mich. Denn Lenin ist nicht der Mann, dem die Geschichte die furchtbare Aufgabe anvertraut hat, diesen bunten, schlecht gebauten Ameisenhaufen umzupflügen, den die Welt „Russland“ nennt. Für ihn ist Russland nur das Ausgangsmaterial eines weltweit vorangetriebenen Experiments.“ Das klingt nach Demontage eines Idols, das Augenmaß und Rücksichten seiner Verstiegenheit opfert. Tatsächlich ist Gorki überzeugt, die Bolschewiki seien im Irrtum, wenn sie die Revolution in einem Land vorantreiben wollten, dessen Bauern lieber Bürger sein und satt werden wollten. Auf ihr revolutionäres Talent zu hoffen, sei vergeblich. „Ich habe das immer den Wahnsinn der Tapferen genannt. Unter diesen Tapferen ist Lenin weit vorn und wohl der Verrückteste.“ [Quelle: Lutz Herden/Der Freitag]

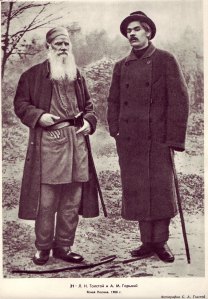

Obgleich sich Gorki gegenüber den Bolschewiki seine eigene Meinung bewahrte, blieb das Image als oberlehrerhafter „proletarischer“ Schriftsteller an ihm hängen. Das liegt daran, dass die Sowjets seine späteren Werke für ihre Ideologie vereinnahmten. Der Slawist Armin Knigge schreibt in seinem Blog „Mein Gorki – Erfahrungen mit einem Forschungsgegenstand“: „(…) Das Gorki-Bild der westdeutschen Slavistik war bis in die 60-er Jahre weitgehend vom Kalten Krieg geprägt. Gorki, der Vater des sozialistischen Realismus, gehörte der sowjetischen Propaganda (einschließlich ihrer Filialen in der DDR und den Ländern des Ostblocks), und dort wollte man ihn auch lassen, denn er war – so die vorherrschende Meinung – einfach ein schlechter Schriftsteller. (…) Sich anders mit Gorki zu beschäftigen, etwa so wie mit Dostojewski oder Tolstoi, konnte eigentlich nur auf Sympathien für linke politische Positionen oder auf mangelnden literarischen Geschmack hindeuten. (…)“

Doch für mich entdecke ich Maxim Gorki immer mehr als aufmerksam kritischen Zeugen seiner Zeit, die er literarisch intensiv begleitet hat, mit den Konsequenzen, die er persönlich aus seinem Leben und seinen Erfahrungen gezogen hat. Unter entsprechend prekären Verhältnissen wuchs der kleine Alexei auf, in einer Zeit, in der das Elend der Massen in Russland zu einem wichtigen Thema der literarischen und gesellschaftlichen Auseinandersetzung geworden war. (Wikipedia)

Bereits seine erste Erzählung „Makar Tschudra“ (1892), unterzeichnete er mit dem Pseudonym „Maxim Gorki“. Zur Zeit seiner ersten Publikation arbeitete er in Tiflis, in der Werkstatt der Transkaukasischen Eisenbahn. Damals lagen bereits ein Selbstmordversuch (1887) sowie harte Jahre hinter ihm, während denen er sich mit unterschiedlichsten (Gelegenheits)Jobs über Wasser gehalten hatte.

Laut Wikipedia arbeitete er zunächst als Lumpensammler, dann unter anderem als Laufjunge, Küchenjunge, Vogelhändler, Verkäufer, Ikonenmaler, Schiffsentlader, Bäckergeselle, Maurer, Nachtwächter, Eisenbahner und Rechtsanwaltsgehilfe, ehe er von seiner literarischen Tätigkeit leben konnte. Nebenbei eignete er sich auf autodidaktischem Weg ein umfangreiches Wissen an. 1889 geriet Gorki erstmals wegen seiner Kontakte zu politischen Rebellen ins Visier der zaristischen Polizei. 1895 gelang ihm mit der Erzählung „Tschelkasch“ der Durchbruch, einer sozialkritischen Auseiandersetzung mit den prekären Verhältnissen, unter denen die Unterschicht im Russland des ausgehenden 19. Jahrhunderts zu überleben suchte.

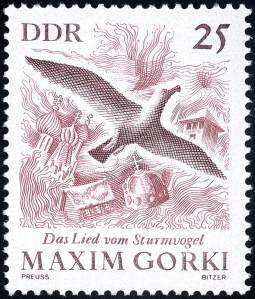

An diesen Erfolg knüpften dann die 1898 veröffentlichten Skizzen und Erzählungen an. 1901 verfasste er nach einer Studentendemonstration in Sankt Petersburg, die durch das brutale Eingreifen der Polizei in einem Massaker endete, das Lied vom Sturmvogel.

„Над седой равниной моря ветер тучи собирает. Между тучами и морем гордо реет Буревестник, черной молнии подобный.“

„Anders als Gorkis spätere, realistische Werke oder Dramen, spricht das Lied vom Sturmvogel in bildhaften Gleichnissen,“ schreibt in ihrem Artikel, „Stolzer Vogel-Sturmverkünder,“ Marianne Walz und greift Zeilen der werkgetreuen deutschen Übersetzung von Bertolt Brecht auf:

Das ganze Gedicht unter www.offenesbuch.com

Ob der grauen Meeresebene

Treibt der Wind Gewölk zusammen.

Zwischen Wolkenzug und Wasser

Schießt der Vogel Sturmverkünder

Einem schwarzen Blitz vergleichbar.

(…)

Finsterer und niedrer

Senken sich aufs Meer die Wolken

Und die Wasser steigen singend

Um dem Donner zu begegnen.“

(…)

Denn er [der Sturmvogel] hörte in des Donners Grollen

Lange schon mit scharfem Ohr Erschöpfung.

Denn er weiß, es kann die Wolke niemals

Niemals, niemals eine Sonne decken.“

Der Erfolg seiner Theaterstücke Die Kleinbürger (1901) und Nachtasyl (1902) steigerten Gorkis Renommee als Literat noch. Beim Regime hingegen kam er auf Grund seines politischen Engagements weniger gut an, und er sah sich diversen Repressalien ausgesetzt: Beispielsweise erhielt er „Schlafverbot“, was einem Übernachtungsverbot in Städten gleichkam. Im Kollegenkreis hingegen erfreute er sich einer breiten Untersützung. Während einer Reise auf die Krim, wohin er wegen seiner Regime kritischen Haltung verwiesen wurde, bereiteten ihm seine Freunde und Verehrer – unter ihnen illustre Namen wie Fjodor Schaljapin und Iwan Bunin – in Podolsk einen triumphalen Empfang. (Wikipedia)

Auch das Vorhaben von Zar Nikolaus II., Gorki die Ehrenmitgliedschaft in der Akademie der Wissenschaften zu entziehen, scheiterte am Einspruch so gewichtiger Kollegen wie Anton Tschechow und Wladimir Korolenko. Sein öffentlicher Protest gegen das Massaker von Zivilisten am Petersburger Blutsonntag brachte Gorki 1905 vorübergehende Haft in der Peter-und-Pauls-Festung ein, die er nutzte, um sein Drama Kinder der Sonne zu verfassen. Nachdem die internationale Presse einen Sturm der Entrüstung entfesselt hatte, ließ man den rebellischen Schriftsteller wieder frei.

wo er seinen Roman Die Mutter, schrieb

Doch als sich das politische Klima erneut verschäfte, begab Gorki sich ins Ausland, erst nach Frankreich, dann in die USA. Dort schrieb er in einem Landhaus in den Adirondacks-Bergen u. a. den Roman Die Mutter, den ihm Lenin später immer wieder als positives Beispiel seiner Literatur vorhielt, und der als wegweisender, erster Roman des Sozialistischen Realismus gilt. Der 1906/1907 erschienene Roman handelt vom revolutionären Kampf eines jungen Arbeiters und von der daraus erwachsenden proletarischenBewusstseinsbildung seiner Mutter. Das Werk wurde in der Sowjetunion zum Klassiker und zwanzig Jahre später, unter demselben Titel von Wsewolod Pudowkin Pudowkin verfilmt. Bertolt Brecht verfasste im Rahmen seiner „Lehrstücke“ eine Bühnenbearbeitung, die 1932 uraufgeführt wurde.

Da auf Grund seiner politischen Agitationen eine Rückkehr ins zaristische Russland für Gorki unmöglich geworden war, ließ er sich von 1907 bis 1913 auf der Insel Capri nieder. Sein Haus auf Capri wurde alsbald zum Treffpunkt vieler russischer Intellektueller (z. B. den russischen Schriftsteller Nowikow-Priboj) nach der gescheiterten Revolution von 1905.

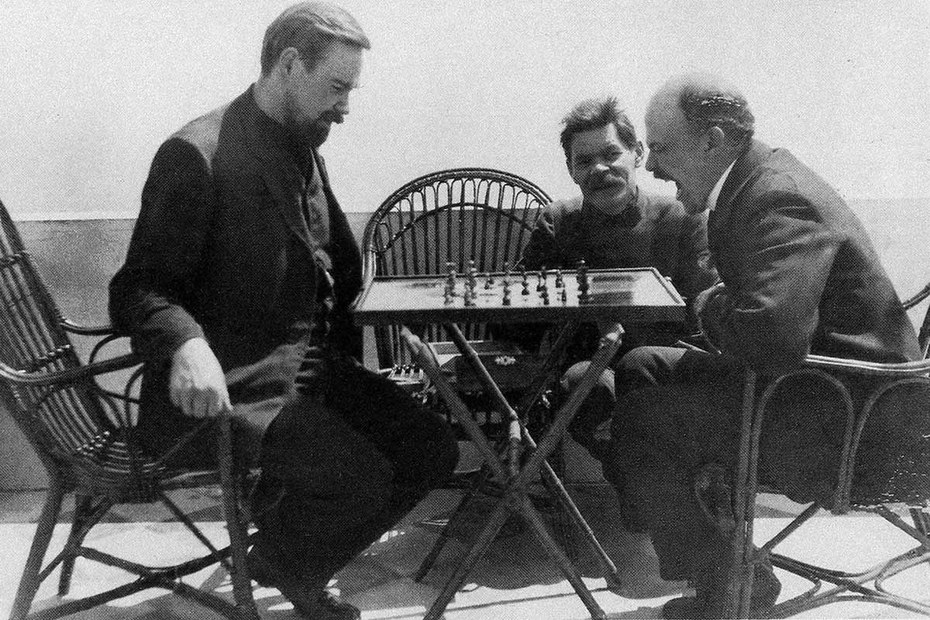

1908 kommt es in der Villa Casa Rosa, die Gorki als Herberge umfunktioniert hat, zu einem mehr als nur symbolischen Schachspiel zwischen Alexander Bogdanow und Wladimir Iljitsch Lenin. Beides Anwärter auf die Führerschaft innerhalb der Bolschewiki. Gorki verhehlt nicht seine Sympathien zu Bogdanow, dem undogmatischen Freidenker innerhalb der Partei, und gerät so in die Schusslinie der Dogmatiker. Ein Jahr später gründen Gorki und Bogdanow eine eigene Schule auf Capri, um Arbeiter für Führungspositionen in der Partei zu qualifizieren. Ein Ort freien undogmatischen Denkens soll die Schule sein. [Quelle: Tagesschau24/Prisma]

Ein weiterer Disput mit Lenin entwickelte sich in Bezug auf den Glauben: Gorki, für den die Religion immer eine wichtige Rolle gespielt hat, schloss sich den Theorien der Gotterbauer um Alexander Bogdanow an, die Lenin als „Abweichung vom Marxismus“ verurteilte. Der Konflikt entspann sich vor allem um Gorkis Schrift „Eine Beichte“ (1908), in der er versuchte, Christentum und Marxismus zu versöhnen.

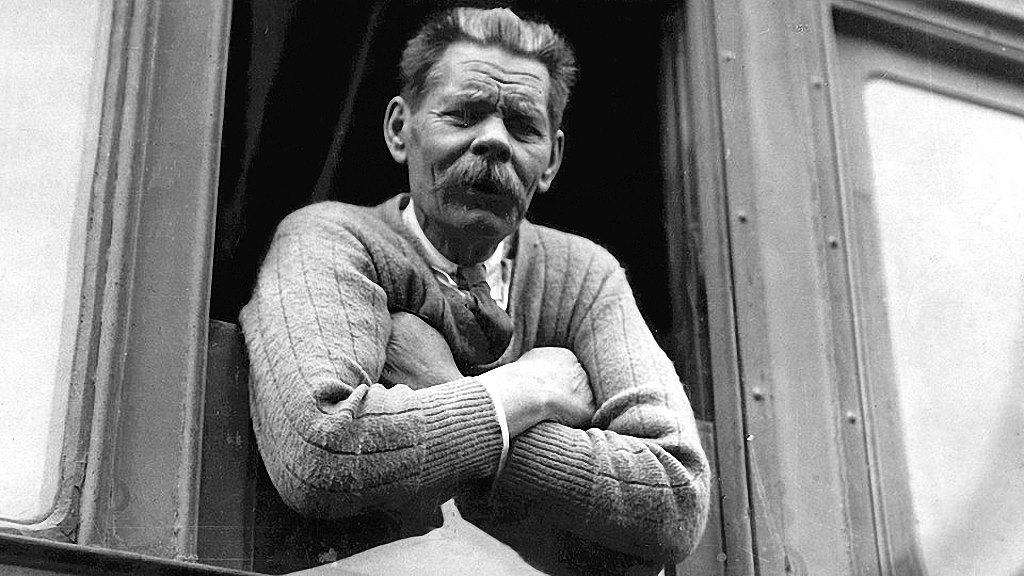

Eine Amnestie anlässlich des dreihundertjährigen Jubiläums des Hauses Romanow im Jahr 1913 ermöglichte Gorki, wieder nach Russland zurückzukehren. Nicht für immer. 1918 wurde die Zeitschrift Nowaja Shisn (Neues Leben) – nun Gorkis Plattform, in der er gegen Lenins Prawda polemisierte und Lynchjustiz und das Gift der Macht brandmarkte – verboten. Als eine alte Tuberkolose-Erkrankung wieder aufflammte, legte man ihm einen Kuraufenthalt im Ausland nahe. Es folgten weitere Jahre des Exils, die Gorki hauptsächlich in Italien verbrachte.

Nach Lenins Tod die Wende:

Am 22. Oktober 1927 beschloss die Kommunistische Akademie in einer Festsitzung anlässlich von Gorkis 35-jährigem Autorenjubiläum, ihn als proletarischen Schriftsteller anzuerkennen. Als Gorki bald darauf nach Sowjetrussland zurückkehrte, wurden ihm alle möglichen Ehrungen zuteil: Gorki bekam den Leninorden und wurde Mitglied des Zentralkomitees der KPdSU. Sein sechzigster Geburtstag wurde im ganzen Land feierlich begangen, zahlreiche Institutionen, u. a. das Moskauer Künstlertheater und das Moskauer Literaturinstitut, wurden nach ihm benannt. Seine Geburtsstadt Nischni Nowgorod wurde 1932 in „Gorki“ umbenannt.

1930 gründete er die Zeitschrift Sowjetunion. In zahlreichen literaturwissenschaftlichen Werken der Zeit hob man jene Elemente seines Schaffens hervor, die in den Kanon des Sozialistischen Realismus passten, andere verschwieg man.

In diesen letzten Lebensjahren bezeichnete Gorki selbst seine frühere Skepsis der Oktoberrevolution gegenüber als Irrtum, worauf ihn der Westen als Stalins Vorzeigeschriftsteller einstufte. Bei aller berechtigten Kritik, kann ich doch nachvollziehen – und möchte nicht urteilen – dass ein getriebener Geist vermutlich im Alter endlich einmal ankommen wollte. Und zwar in seiner Heimat, auch wenn aus dieser jetzt die Sowjetunion geworden war …

Klaus Mann, der 1934 an einem Kongress der Sowjet-Schriftsteller in Moskau teilgenommen hatte, berichtete von einer Einladung in Gorkis Haus:

Der Dichter, der die extreme Armut, das düsterste Elend gekannt und geschildert hatte, residierte in fürstlichem Luxus; die Damen seiner Familie empfingen uns in Pariser Toiletten; das Mahl an seinem Tisch war von asiatischer Üppigkeit. […] Dann gab es sehr viel Wodka und Kaviar.

Schriftsteller Klaus Mann, 1934

Am 18. Juni 1936 starb Gorki, seine Urne wurde an der Kremlmauer in Moskau beigesetzt. Über Jahrzehnte kursierten zahlreiche Spekulationen um seinen Tod. Der Schriftsteller Gustaw Herling-Grudziński stellte die unterschiedlichen Versionen 1954 im Essay Die sieben Tode des Maxim Gorki zusammen. Inzwischen geht man von einem natürlichen Tod aus.

Nach dem Zerfall von Sowjetunion und Eisernem Vorhang war Gorki auch nicht mehr in Russland und den kommunistischen „Bruderländern“ angesagt und befindet sich seitdem in einer Art historisch-literarischen Dornröschenschlaf. Sein 150. Geburtstag bietet einen guten Anlass, diesen außergewöhnlichen Menschen, Mann und Literaten neu zu erwecken, der uns bis heute mit Sicherheit noch so einges zu sagen hat:

In der Rückschau auf ihr langes Leben klagt Die alte Isergil, in der gleichnamigen Erzählung von 1895:

„...ich sehe, daß die Menschen nicht leben, sondern sich immer nur anpassen… und darüber geht das ganze Leben hin

.“ … Spannend wird es werden, die Worte und Werke eines Literaten neu zu endecken, dessen wechselvolles Leben an einer historisch bedeutsamen Schnittstelle lag …

Die Chance dazu bietet sich den Münchnerinnen und Münchnern, am Mittwoch, 21. und Freitag, 23.3.2018 durch MIR – Zentrum für russische Kultur in München im Carl-Amery-Saal, Gasteig

Idee und künstlerische Leitung: Tatjana Lukina

Weitere GdS-Blogbeiträge zu MIR-Veranstaltungen

Kern meiner vorliegenden Kurz-Collage zu Maxim Gorki ist ein Portrait auf Wikipedia und, wenn keine andere Quellenangabe vorliegt, durch Kursivschrift gekennzeichnet.

Entdecke mehr von Gaby dos Santos

Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.