Der Bahnhof von Lugano im Tessin. Gierig nach Sensationen nähert sich eine Dame einem jungem Mädchen. Derart viele Fragen gehen der Frau durch den Kopf, dass sie zunächst nicht eine einzige zu artikulieren vermag. Ihre Lippen zittern, als sie schließlich atemlos fragt: „Was machst Du gerade?“ Beinahe tut sie dem Mädchen leid, denn leider, leider gibt es im Moment nichts Skandalöses zu berichten – Und selbst wenn, wären ein Bahnsteig und eine relativ unbekannte Dame aus dem Freundeskreis der Eltern sicher kein Anlass zu Enthüllungen! Das Mädchen lächelt etwas befremdet ihr Gegenüber an. Es weiß sich als immer für eine deftige Klatschgeschichte gut, nur gerade heute einmal nicht. Dass sie von zu Hause ausgerissen ist, liegt Jahre zurück, ihr Abstecher ins Münchner Rotlicht-Milieu, als Animiermädchen, ist ebenfalls schon wieder Geschichte und am Ende ihrer Reise erwartet sie ganz unspektakulär ein bürgerlicher Brotjob in München, Schwabing. Schwabing – wenigstens diese Adresse soll ihre künstlerischen Ambitionen lebendig halten, wenn sie auch gerade eine Kapitulation ins Bürgerliche plant.

Während der Zug sich in Bewegung setzt, ahnt das Mädchen noch nicht, dass es bereits mit einer neuen Sensation hätte aufwarten könnte: Es ist schwanger und wird den Schreibtisch-Job nie antreten, ebenso wenig wie den Rückzug ins Gutbürgerliche, sondern als allein erziehende Mutter die nächsten Jahre mit ihrem Kind in einem MutterKindHeim verbringen und ihre erneute Außenseiterrolle dabei kaum zur Kenntnis nehmen. Wie üblich. Bei dem rebellischen Mädchen handelt es sich jedoch nicht um Franziska zu Reventlow, der Protagonistin meiner aktuellen Collage, die Skandal-Gräfin und Femme Fatale der Münchner Gründerzeit oder einer ihrer Schwestern im Geiste, sondern um mich selbst, vor fast 40 Jahren.

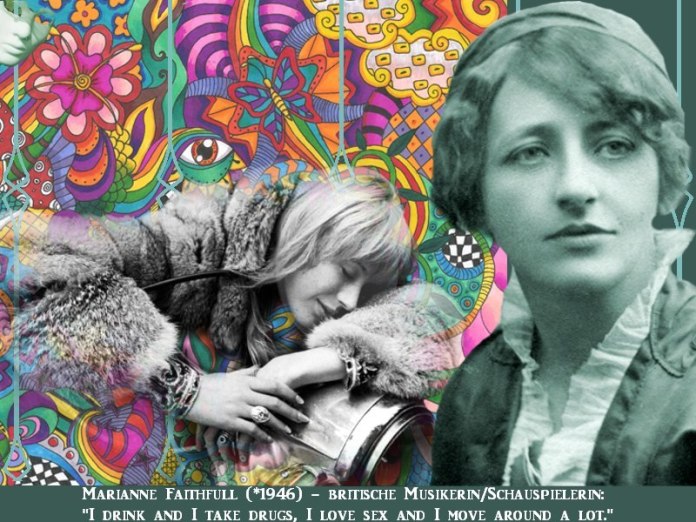

Statt Jugenstil hat „Flower-Power“, in das die 68-Bewegung teilweise mündete, meine Jugend geprägt. „Die Parallelen zur Hippie-Bewegung Ende der 1960er und Anfang der 1970er Jahre sind leicht zu erkennen“, schreibt Gunna Wendt dazu in ihrer Reventlow-Biografie, auf der das Skript meiner Reventlow-Collage beruht. „Wie in der Boheme der Jahrhundertwende formierte sich auch in ihr eine Gegenkultur. Man protestierte gegen die Leistungsgesellschaft und die daraus resultierende soziale Deformation des Menschen. Man verweigerte sich ihren Anforderungen, „stieg aus“ und setzte dem Establishment im Kommuneleben neue Werte entgegen: Toleranz, Solidarität, sexuelle Freizügigkeit und das freie Individuum.“ Aus dieser Betrachtungsweise heraus stellt Gunna Wendt ein Zitat von Marianne Faithfull, Galionsfigur der Londoner Swinging Sixties, an den Anfang ihrer Reventlow-Biografie: „I drink and I take drugs, I love sex and I move around a lot“ (Aus dem Song Vagabond Ways)

Leider war ich damals zu jung, um mich diesem Aufbruch anzuschließen. Viel mehr hing ich „auf der anderen Seite“ der Gesellschaft fest, die noch immer unter dem Einfluss tradierter Normen aus den 50er Jahren stand. Ich wuchs in einem internationalen Akademiker-Milieu auf, das sich aus Wissenschaftlern des europäischen Forschungszentrums EURATOM und deren Familien zusammensetzte. Eine Enklave des Wohlstands – und mehr noch der gesellschaftlichen Konventionen – am Lago Maggiore, in der man sich gegenseitig genau beobachtete und bewertete, allen voran diejenigen, die es nicht ganz in den akademischen Stand geschafft hatten und umso mehr einem undefinierbaren gesellschaftlichen Status nachjagten. Zwar gehörten Salon-Kommunismus und ein gelegentliches Kokettieren mit dem neuen Zeitgeist sexueller Freizügigkeit durchaus zum guten Ton, im Kern blieb man jedoch konservativ; ein wirklicher Grund zu Erneuerung oder gar Rebellion fand sich in diesen saturierten Verhältnissen nicht.

Mir hingegen gelang es mit einsetzender Pubertät nicht mehr, mich einzufügen und die Aussicht auf ein Erwachsenenleben in der provinziellen und sozialen Enge meiner Kaste widerstrebte mir zutiefst. Auf keinen Fall wollte ich, zwar wohlversorgt, aber zugleich unausgefüllt, als frustrierte Ehefrau und Mutter enden, für die die Gesellschaft damals weder eigene Bedürfnisse noch eine eigene Karriere vorsah.

„Ich will überhaupt lauter Unmögliches, aber lieber will ich das wollen, als mich im Möglichen schön zurechtlegen“

Franziska zu Reventlow

Diese Maxime teilte ich schon sehr jung. Bereits mit 13 Jahren brach ich aus meinem behüteten Teeanger-Leben aus und floh gleich bis nach Venedig, das mir als einzig angemessen dramatische Kulisse für einen solchen Schritt erschien. Die Freiheit, die sich mir dann als doch ziemlich dornig erwies, währte – zu meiner heimlichen Erleichterung – nur eine Woche, bis mich die Polizei aufgriff. Mein Foto war in ganz Italien in den Zeitungen veröffentlicht worden. Eine Dreizehnjährige, die von zu Hause durchbrennt, galt der italienischen Presse landesweit als eine Meldung wert. Beinahe wäre ich deshalb von der Schule geflogen und meine Eltern durchlitten vermutlich so manchen Spießruten-Lauf, auch wenn sie mir gegenüber nie davon sprachen. Allgemein viel diskutiert wurde im Zusammenhang darüber, ob ich, trotz meiner Eskapade, noch Jungfrau sei. Ich war. Als jedoch ein Jahr später zwei Schulkameraden mir nacheiferten, krähte kein Hahn danach. Man legte den Vorfall unter „B“ wie Bubenstreich ad acta. Mir hingegen blieb mein Ruf als „unmögliches Mädchen“ anhaften, zumal es mir auch im Verlauf der weiteren Schuljahre nicht gelingen sollte, meinen Platz innerhalb meines bürgerlichen Umfelds zu finden.

Ganz offensichtlich orientiert sich jeder Sittenkodex vornehmlich an der Tugendhaftigkeit von uns Frauen. Vielleicht neigen wir ja auch eher dazu, uns zurück zu nehmen und anzupassen. „Gute Mädchen kommen in den Himmel, böse überall hin“ – formuliert auf überspitzte Art eine Erkenntnis jüngeren Datums, die erfrischend auf Akzeptanz pfeift. Aber handelt es sich hierbei nicht eher um einen frommen Wunsch? Bekommt man als Mädchen nicht im Doppelpack mit einer pinken Girlie-Welt auch das unbedingte Bedürfnis mitgeliefert, zu gefallen, inklusive Regelwerk? Wohinter sich die Sehnsucht verbirgt, geliebt zu werden.

In Gunna Wendts Reventlow-Biografie heißt es „Sie fragte sich wieder einmal, wie schon in den Auseinandersetzungen mit der Mutter, warum man einen Mensch wie sie nicht einfach akzeptieren könne. Das permanente Unverständnis verstimmte sie, doch an Selbstaufgabe oder Anpassung war gar nicht zu denken.“ Hier liegt sowohl in ihrer wie in meiner Biografie das Dilemma: Andersartigkeit, ob im Tierreich oder unter den Menschen, löst in der jeweiligen Mehrheitsgesellschaft ein Unbehagen aus, das sich leicht in Intoleranz verwandelt.

Übrigens gilt das für so gut wie jedes Milieu, sogar für das Rotlicht-Milieu. Während meiner Zwischenstation als Animiermädchen im Münchner Bahnhofsviertel und am Platzl, eckte ich dort ebenso an, wie zuvor in meinen angestammten Kreisen, da ich dort wiederum als zu „großkopfert“ angesehen wurde und, einmal mehr, keinesfalls fähig oder willens war, mich den Gepflogenheiten anzupassen. Aber, ebenso wie Reventlow ihrer Tätigkeit als Gelegenheitsprostituierte, im gehobenen Etablissement von „Madame X“, durchaus einiges abgewinnen konnte, hatte ich für eine Weile richtig Spaß an meiner Bardamen-Existenz. Dem Alkohol nicht abgeneigt, wurde ich für dessen Konsum auch noch herrschaftlich entlohnt und traf dabei sogar eine ganze Reihe spannender Männer; einige von ihnen sollten auch in meinem weiteren Leben eine Rolle spielen und mich künstlerisch prägen. Ab und an unternahm ich zwar einen Anlauf, mich als die relativ gescheiterte Existenz zu fühlen, als die ich gemeinhin nun galt, so recht gelingen wollte mir das aber nicht. Im Gegenteil, ich fühlte mich sehr zufrieden, zumal ich in meiner Freizeit, mit reichlich Kleingeld in der Tasche, die gesamte Kleinkunst- und Musik-Clubszene erkunden und somit die Weichen für meine spätere Kulturarbeit stellen konnte.

Daher hänge ich diese Episode meines Lebens zwar nicht an die große Glocke, verheimliche sie aber auch nicht, da sie einen Teil meiner Biografie darstellt, und ich keine Zeit und Energien auf Lebenslügen verschwenden möchte. Zumal ich mir eine Gesellschaft wünsche, in der man einander mehr wertfreien Raum zugesteht:

„Es ist nicht gut – es ist nicht schlecht – es ist …“

Gaby dos Santos

Zwar sind heute Schicksale wie das einer „Effi Briest“ undenkbar, die an den Konventionen ihrer Zeit scheiterte und an der anschließenden gesellschaftlichen Ächtung zerbrach. Doch noch immer neigen wir meiner Meinung nach dazu, vor einander jene Leichen zu verbergen, die wir in Wirklichkeit miteinander teilen; anstatt sie als das anzunehmen, was sie sind: Ein verbindendes Symbol unser aller Fehlbarkeit und somit Menschlichkeit. Statt dessen kommt Bigotterie noch immer gerne im fadenscheinigen Mäntelchen des Schutzes konservativer Werte daher. Und scheut in seiner Selbstgerechtigkeit nicht davor zurück, all jenen das Leben schwer zu machen, die aus Neugier auf die Welt oder auf der Suche nach Selbstbestimmung ausscheren.

Diesem Schlag Menschen, insbesondere Frauen, darunter eben auch Reventlow zu ihrer Zeit und mir in Jugendzeiten, bot jedoch eine Szene jenseits der bürgerlichen Normen Zuflucht und kreativen Raum: Die sogenannte „Bohème„.

Diese befindet sich aber zugleich auch jenseits der existenziellen Schutzräume, die ein bürgerliches Leben bietet. Was mich anbelangt, so habe ich das Glück, heute in einer Zeit und einem Staat zu leben, dessen soziales Netz mich mit dem Lebensnotwendigen absichert; mit einem Kulturreferat, das mich ab und an bei der Verwirklichung von Kunstprojekten unterstützt, so auch diesmal. Anders Franziska zu Reventlow, die der Drang nach Unabhängigkeit in ein tatsächlich prekäres Lebens führte, das sie auszehrte und sicher zu ihrem frühen Tod beitrug. Dadurch blieb ihr auch, im Gegensatz zu mir, der Vorzug des älter und somit des reifer Werdens verwehrt, verbunden mit der beflügelnden Erkenntnis, dass Relativieren nicht automatisch „verbiegen“ bedeutet. 😉

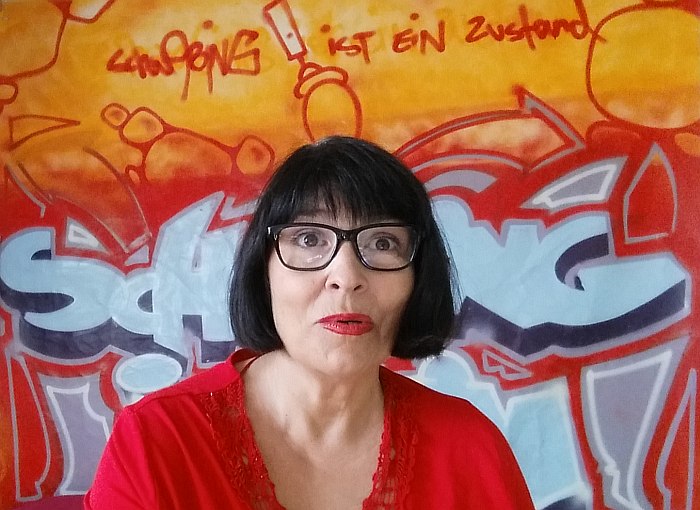

Ebenso erkenne ich, in der Rückschau, wie sehr Andersartigkeit einen in eine verzweifelte Einsamkeit treiben kann, aus der man sich – mehr schlecht als recht – mit der konsequenten Stilisierung der eigenen Person zu retten versucht. „Sie [Franziska zu Reventlow] führte am konsequentesten ein Leben jenseits des Konventionellen und Konformistischen,“ schildert Gunna Wendt in ihrer Biografie. „Die besondere Mischung aus Lebensfreude, Exzessen, Schwärmerei und Irrationalismus sollte in Schwabing schnell zur Attraktion werden. Absoluter Mittelpunkt des Treibens war schon bald Franziska zu Reventlow,“ führt die Schriftstellerin desweiteren in ihrer Beschreibung des speziellen Schwabinger Bohème-Lebens aus. „Schwabing ist ein Zustand“ stellte Reventlow dazu fest.

Zweifelsohne gehört Reventlow zu den zentralen KünstlerInnenpersönlichkeiten, die den legendären Ruf der Münchner Bohème-Szene rund um den Simplicissimus (heute „Alter Simpl“) in Max-Vorstadt und vor allem in Schwabing begründeten und entsprechend groß ist heute die Verehrung, die man ihr entgegen bringt. Aus den Ecken und Kanten unbequemer ZeitgenossInnen lassen sich, nach deren Ableben, gut Legenden meißeln … Der Preis, den Reventlow zu Lebzeiten als Freigeist und Literatin für die posthume Verehrung gezahlt hat, war allerdings hoch. Franziska zu Reventlow hat diese Tatsache mit Haltung und Ironie quittiert, ihren Gläubigern sogar ein ganzes Buch gewidmet, den „Geldkomplex – meinen Gläubigern zugeeignet“, so der Untertitel.

Was sich an Sehnsüchten, Leidenschaft und Leiden zwischen den Zeilen der Reventlow’schen Vita verbirgt, skizziert Gunna Wendt, sowohl studierte Soziologin, wie auch Psychologin, in ihrer Biografie derart eindringlich, dass ich die Ausgestaltung der begleitenden Bildcollagen für die „Reventlow“-Produktion als streckenweise nur schwer erträglich empfunden habe, so nah hat mich der Text an diese Künstlerin und – oft auch Schwester im Geiste – geführt. Daher sehe ich mich auch nicht in der Lage, ihre Zitate in den Aufführungen vorzutragen, sondern lese stattdessen den Text von Gunna Wendt, die wiederum netterweise die Zitate rezitiert. Zu stark empfinde ich, mit Reventlows Worten auch zuviel von mir selbst bloß zu legen …

Den BildungsbürgerInnen unter den Kunst-Konsumenten möchte ich gerne zurufen, dass die Kunst, in der es sich so schön elitär sonnen lässt, ein Abbild realer Lebenssituationen und Empfindungen – oft ausgelebt in in Ausnahme-Zuständen – darstellt, oft mit tragischem Hintergrund, dessen schöpferische Umsetzung die KünstlerInnen ihrem Innersten abgerungen haben, ohne Garantie auf irgendeine finanzielle oder auch nur ideelle Wertschätzung. Wenn Reventlow ihren Gläubigern ein Buch widmet, so ist das witzig, der dazu gehörige leere Bauch und die damit verbundene ständige Flucht vor Geldeintreibern und Vermietern waren es sicher nicht…

Siehe auch die > bebilderte jourfixe-RETROSPEKTIVE 1999 – 2020

Weitere Beiträge zu Gaby dos Santos im GdS-Blog:

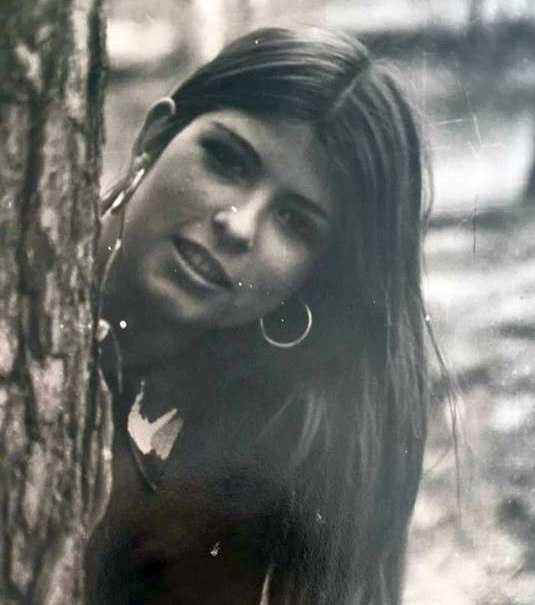

V.li. Judoka 1966, Gymnasiastin in Italien 1973, Interrailerin Lugano 1976, Drama-Queen on stage, 2005 (W.Bauer)

- Celia Tremper: Mehr noch Laudatio als Pressestimme zu Gaby dos Santos …

- Abschied vom jourfixe-muenchen nach 21 Jahren

- Oma Gaby im ICE – Andy Warhols 5 Minuten Ruhm

- Geburtstag auf Wolke 7

- Wolfi Kornemann – Nachruf auf den Grand Seigneur des Nachtcafé

- Plötzlich Rentnerin

- Wo bitte geht’s zu Buch und Bühne

- 1973: Schockverliebt auf einem Kriegsschiff

- Italien, August 1961

Zur Vita > Gaby dos Santos

Titel-Motiv: Ausgangsfoto: Dirk Schiff/portraitiert.de; Collage: Gaby dos Santos

Entdecke mehr von Gaby dos Santos

Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.