Als ich im September 2018 meiner Freundin Edith zum Geburtstag gratulieren wollte, ließ sie mal eben die neueste Bombe aus ihrer bewegten Vita als Kultur- und Politaktivistin platzen: Am 17. Oktober steht sie in München vor Gericht! Dazu schreibt erläutert der deutsch-türkische Blogger und Polit-Aktivist Kerem Schamberger: Edith Grube soll 2250;- € Strafe zahlen, weil sie von meiner Facebookseite zwei Beiträge mit YPG-Symbolen* geteilt hat. Dies hat sie natürlich nicht akzeptiert und nun kommt es zum ersten Prozess in diesem Fall in München. Es wird der Auftakt einer langen Reihe von Prozessen in diese Richtung sein*. Umso wichtiger ist es dem Gericht zu zeigen, dass wir alle solidarisch an der Seite von Edith und allen anderen Verfolgten stehen. (…)

Ebenso berichtet das investigative Magazin MONITOR über diesen Fall. *(Bei der YPG handelt es sich um die mit den USA verbündete kurdische Miliz, nicht etwa um die verbotene PKK)

Wer aber ist eigentlich diese Frau, Freundin und Weggefährtin, deren Aktivitäten ich erst seit zwei Jahren begleite und die mir dennoch in vielerlei Hinsicht so nahe steht? Erstmals getroffen haben wir uns bei einer Führung durch die neue Münchner Synagoge am St. Jakobsplatz im Frühsommer 2016 und kurz darauf bei der ersten großen Verlegung von Stolpersteinen auf privatem, aber öffentlich gut einsehbarem Grund. Diese Aktion führte uns kreuz und quer durch das Münchner Zentrum und bot ausgiebig Zeit für erste Gespräche. Dabei erläuterte mir Edith, dass sie zwar aktiv die Initiative „Stolpersteine für München e.V.“ unterstütze, bewusst dort aber nicht Mitglied sei, um unabhängig von jenen Rücksichtnahmen zu bleiben, die die Mitgliedschaft in einem Verein mehr oder weniger beinhaltet. Ebenso wenig liegt ihr die verzwirbelte und alles weich spülende Rhetorik, die, im Namen politisch erforderlicher Kompromisse, unsere Volksvertreter*Innen zwangsläufig kennzeichnet. Meiner Meinung nach muss es ebenso „political correctness“ wie außerparlamentarischen Klartext geben, das eine jeweils als Korrektiv des anderen, wobei Edith, ebenso wie ich, uns letzterem verschrieben haben. – Weil wir gar nicht anders können 😉

Leidenschaftlich engagiert, mit Sachwissen und dabei mitunter im Ausdruck herzerfrischend baiuwarisch-krachert, so lesen sich im Internet die Posts von Edith Grube, auf die ich vor einiger Zeit aufmerksam wurde, nicht zuletzt, weil Edith weitestgehend die selben politischen Standpunkte und Werte wie ich vertritt, seinerzeit vor allem allem in Bezug auf das Verbot der Verlegung von Stolpersteinen in München und der Sorge wegen des wachsenden Rechtsrucks in unserer Gesellschaft. Allerdings positioniert sich Edith kompromissloser, ist sie doch im Schatten des Holocaust aufgewachsen:

Ihr Vater Werner und ihr Onkel Ernst Grube waren, als Söhne einer Jüdin, die in die protestantische Familie Grube eingeheiratet hatte, noch am 21. Februar 1945, gemeinsam mit der Mutter, von den Nationalsozialisten nach Theresienstadt deportiert worden. Der späte Zeitpunkt der Deportation rettete ihnen das Leben und war der Charakterstärke des „arischen“ Vaters zu verdanken. Dieser hatte sich stets einer Scheidung von seiner jüdischen Frau widersetzt, trotz massiven Drucks des Regimes. Ernst Grube äußerte gegenüber Edith, dass ihm dadurch von seinem Vater zum zweiten Mal das Leben geschenkt worden sei. Wer kann das schon von seinem Papa sagen, kommentierte Edith, als sie mir einmal die Geschichte ihrer Familie erzählte. Zivilcourage bewies Großvater Grube auch im alltäglichen Umgang mit nationalsozialistischen Verfügungen. So unternahm er mit seinen Buben Werner und Ernst einen Ausflug in den Tierpark Hellabrunn , obwohl jüdischen Kindern der Zutritt zum Zoo verboten war. Der Vater zog den Kindern einfach einen Mantel über deren Judenstern und ermöglichte ihnen einen Nachmittag voller kindlicher Freude und einem Hauch Normalität. Die Notwendigkeit zu Zivilcourage und politischer Wachsamkeit ergibt sich für Edith entsprechend schon aus der Chronik ihrer Familie …

Vor diesem Hintergrund verwundert es nicht, dass sich die Brüder Grube nach dem Krieg für die Aufklärung über den Holocaust, für Menschenrechte und Demokratie engagierten. Ediths Vater Werner Grube starb bereits vor einigen Jahren, ihr Onkel Ernst Grube jedoch ist aktuell Vorsitzender der Lagergemeinschaft Dachau sowie Landessprecher der Vereinigung der Verfolgten des Nazi-Regimes. 2017 wurde er von der Landeshauptstadt München mit dem Georg-Elser-Preis ausgezeichnet. Dabei heißt es unter anderem in der Begründung der Jury: „Nicht die Bequemen verteidigen die Demokratie …“

…. und oft erweisen sie sich auch im Familienkreis als keine ganz einfachen Zeitgenossen … Der Gedanke, einmal hinter die Kulissen einer solchen Familie blicken zu dürfen, beschäftigte mich schon einige Zeit, und so bat ich Edith um ein Interview darüber, was es für sie bedeutet, „eine Grube“ zu sein. Tochter eines Vaters zudem, dessen Jähzorn ihm den Spitznamen „Louis de Funes“ eingebracht hatte. Edith skizzierte das Familienbild konsequenter Linker. Ediths Mutter Josepha teilte das politische Engagement ihres Mannes. Beide Eltern verbanden sich mit politisch Gleichgesinnten, um gemeinsam dafür kämpfen dass Nazis nicht wieder an die Macht kommen. Mama hat mit vielen Jugoslawinnen zusammen gearbeitet, war Personal-Rätin und in der Gewerkschaft.

Edith fühlte früh, dass ich nicht gleich war mit den anderen. Ich war die kleinste, nicht getauft, besuchte aber den angegliederten Kindergarten eines katholischen Knabenheims am Johannisplatz, denn beide Eltern mussten arbeiten, Mama als Putzfrau im Deutschen Museum und mein Vater als selbstständiger Malergehilfe, erinnerte sich Edith, die damals mit ihren Eltern im Herzen Haidhausens wohnte. Bereits dort zeigte sich ihr ausgeprägter Eigensinn. Weil ich mich so aufgeführt habe, gelang es Klein-Edith sogar, vom eigentlich obligatorischen Mittagsschlaf entbunden zu werden, was einzigartig in der Geschichte aller Kindergärten dieser Welt sein dürfte … 😉

Dass sie sich ständig auf Konfrontationskurs begab, führt Edith auch darauf zurück, dass sie 10 Jahre nach ihrem Bruder Bernhard geboren wurde, dem sie die vielen Freiheiten des Älteren neidete. Aber vor allen dürfte sich die traumatische Vergangenheit des Vaters und der Großeltern auf sie ausgewirkt haben. Schon mit circa sechs, sieben Jahren begleitete sie den Vater zu Mai-Kundgebungen, Demos sowie Gedenkveranstaltungen im KZ-Dachau, ohne damals die Zusammenhänge zu begreifen. Vielmehr blieben ihr solcherart Veranstaltungen als Remmidemmi mit Fahnen in Erinnerung, bei denen wir Kinder fangen gespielt haben.

Damals lagen hinter den Grube-Brüdern bereits bewegte Jahre der Nachkriegszeit, in die das Schicksal zwei blutjunge traumatisierte Männer entlassen hatte, die dafür brannten, der Welt die Augen zu öffnen, für das Schreckliche, das sie erlebt hatten. Doch die Nachkriegsgesellschaft zeigte kein Interesse, wollte in die Zukunft blicken. Im Haus der Grubes hingegen standen der persönliche Einsatz dafür, dass sich sowas nie wiederholt und die damit verbundene politische Arbeit, immer an erster Stelle. Dabei orientierten sich die Brüder, als Gegenreaktion zum NS-Regime, politisch nach links, obgleich zu der Zeit bereits ein Amerika-Aufenthalt hinter Werner lag, aber da war er ja noch Jude und noch nicht Kommunist, kommentiert im Nachgang die Tochter.

Die Vergangenheit des Vaters nahm in ihrer Kindheit zunächst nur zögerlich Gestalt an. Auf dem Firmenschild der Grubes prangte neben dem Namenszug Malerbetrieb – Werner Grube öfter mal ein hingeschmierter Davidstern … Zu Hause gab es auch einen Kasperl, den hatte Werner Grube von seinem Kindheitsfreund Bernhard Ostertag geschenkt bekommen, mit der Zusicherung: „Wir sehen uns wieder.“ Doch stattdessen fuhr der kleine Bernhard nichts ahnend in den Tod. Dass sein Sohn nach dem Freund aus Kindertagen benannt werden würde, stand für Werner Grube noch vor seiner Eheschließung fest und so kam es dann auch. Für Nachzüglerin Edith hatte der sowohl beruflich wie auch politisch stark eingebundene Vater wenig Zeit. Im Rückblick kann sie sich nicht daran erinnern, jemals auf dem Schoss meines Vaters gesessen zu sein. Eine einzige Kino-Vorstellung besuchte er mit ihr, die daher unvergessen blieb: „Walt Disneys Dschungelbuch“. Vielmehr wurden der kleinen Edith – zwar nicht ganz kindgerecht, aber auch nicht verkehrt – praktische Kenntnisse vermittelt, wie der Umgang mit einer Laubsäge und das Tapezieren. Er lehrte sie aus dem, was Du hast, mit dem geringsten Aufwand das Beste zu machen.

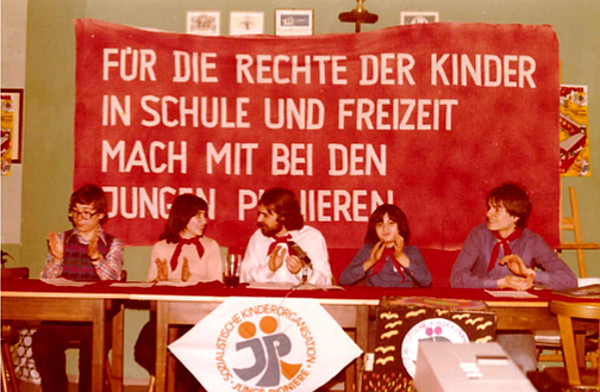

Auf Grund der DKP-Beziehungen des Vaters ging es ab 1970 für Edith jedes Jahr zur Jungpionier-Erholung in die DDR. Sie berichtete mir in schillernden Farben von einem gemeinschaftlichen Klo auf Donnerbalken, Bungalows mit Stockbetten, – ich immer im obersten -, Pioniertüchern in Rot und in Blau, zu binden mit einem bestimmten Knoten und dem obligatorischen Morgenappell. Die Aufenthalte erstreckten sich immer über zwei bis drei Wochen und machten Edith anfangs großen Spaß. Sie spielte zusammen mit den anderen Kiddies von Parteigenossen. Man war gut beschäftigt, aber irgendwann empfand Edith ihre DDR-Kameraden als zu aufdringlich: Die wollten von mir Jeans und Mickey Mouse und so, und das hat mir die Luft genommen. An ihren letzten Aufenthalt im Ferienlager,1977, erinnert Edith sich noch besonders gut: Da ist der Elvis gestorben. Das war vielleicht ein Geheule im Bungalow! Mädchen und Jungens schliefen in getrennten Bungalows – und ich bin dann nachts immer zu den Jungs rüber …

Über seine Jugend in der NS-Zeit sprach der Vater nie; es gab genug anderes zu tun, zum einen als selbstständiger Handwerker, sowie auf Kundgebungen, gegen den Vietnam-Krieg, es gab die Spannungen um Israel, die Friedensbewegung der Hippie Flowerzeiten. Die Schatten der Vergangenheit gewahrte die junge Edith weiterhin nur am Rande, wenn bei uns das Firmenschild mit dem wieder einmal mit Schmierereien verunstaltet worden war. Als dann noch auf der Plakatwand gegenüber der Satz „Judas verrecke“ zu lesen war, reichte es Werner Grube. Erwandte sich an die Polizei und stellte sich als „Werner ISRAEL Grube“ vor.– Israel ist doch ein Staat? wunderte sich die kleine Edith. Der Vater klärte auf. Die Polizeit tat – nichts! Mit den Jahren schlichen sich verstärkt Anzeichen eines neu aufkeimenden Rechtsextremismus in das Leben der Grubes ein: Da haben wir im 2. Stock einen von der Wehrsportgruppe Hofmann wohnen gehabt, den hab ich verprügelt, nachdem dieser antisemitische Tiraden zum besten gegeben hatte. Beschwerden bei der Polizei seien weiterhin sinnlos gewesen – Eine Erfahrung, aus der heraus Edith ihre zupackende Art entwickelt hat, frei nach dem Motto: „Hilf Dir selbst zu Deinem Recht, dann wird Dir geholfen!“ Und die ihr in jüngeren Jahren den Spitznamen „Schlägerbobbe“ einbrachte.

Der DKP vermochte Edith mit zunehmendem Alter nicht mehr viel abzugewinnen, so dass sie sich später der Eingliederung in die SDAJ (Soziale Deutsche Arbeiter Jugend) verweigerte, weil man in solchen politischen Zirkeln nur zusammen hockt und diskutiert, und das alles ganz ohne Gaudi. Auf Dauer erschien dem kritisch beobachtendem Teenager das alles zu doktrinär, so dass sie sich häufiger Grundsatz-Debatten mit ihrem Vater lieferte. Warum er denn im Westen lebe, wenn ihm das DDR-System soviel mehr zusagte? Mit der Zeit wurden Edith aber auch die Zusammenhänge klar, die zum politischen Tunnelblick des Vaters geführt hatten: Seine Befreiung aus dem Konzentrationslager, in letzter Minute, durch die Rote Armee. Als umso bedrückender erlebte er den Zusammenbruch des Kommunismus, blieb aber Zeit seines Lebens dieser Ideologie verbunden. Gemeinsam mit seinem Bruder Ernst trat er in späteren Jahren häufig als Zeitzeuge auf und sprach von jenen Erlebnissen, über die er daheim schwieg. Ich habe immer darauf gewartet, dass er mir freiwillig etwas erzählt, war mit ihm auf diversen Veranstaltungen, habe gesehen, wie sein Mund schmal und sein Gesicht fahl wurde, sich Schweißperlen bildeten … Ich denke, es fällt einem leichter, Fremden gegenüber von schockierenden Erlebnissen und Eindrücken zu sprechen, weil der Rahmen dort kein persönlicher ist.

Es gab jedoch einen Menschen, dem sich Werner Grube vor seinem Tod doch etwas mehr zu öffnen vermochte: Robert, Ediths späterer Ehemann, der mit seiner mentalen Nähe zu ihrem Vater die Weichen für die Nähe auch zu ihr stellte … Viele ihrer politischen und kulturellen Aktivitäten teilt er; allerdings mit Edith bei allem mitzuhalten, würde kein Mensch schaffen. Ich am aller wenigsten, doch hat mir Edith, im Rahmen meiner gesundheitlichen Möglichkeiten, gleich nach unserem Kennenlernen bei den Stolperstein-Aktionen, Zugang zu einer weiteren, für mich bis dahin unbekannten Welt verschafft: Die der unter uns, oft inkognito bzgl. ihrer ethnischen Abstammung, lebenden Minderheit der Sinti und Roma, über die unsere Mehrheitsgesellschaft bis heute kaum Konkretes weiß. Eines Tages „schleppte“ – anders lässt es sich im Nachgang kaum formulieren – mich Edith zu einer Institution namens „Madhouse„. Allein schon der Name verwirrte mich. Ich erfuhr, dass es sich hierbei um das Familienberatungszentrum für Sinti und Roma in München handelte, quasi im Alleingang vom Sinto Alexander Diepold vor 30 Jahren gegründet; eine dringend nötige Maßnahme, denn während die jüdische Minderheit gleich nach dem Krieg Reparationen erhielt, blieben die Lebensumstände der „ziganen“ Ethnien in Deutschland lange prekär.

Und da Edith keine Freundin halber Sachen ist, begann sie tatkräftig, Alexander Diepold bei seinem Anliegen zu unterstützen, einen festen Gedenktag für die in der NS-Zeit aus München deportierten und ermordeten Sinti und Roma zu etablieren. Seit 2018 steht nunmehr der 13. März als fester Termin in der Erinnerungs-Agenda der Landeshauptstadt München fest: „Ihre Geschichten sind unsere Erinnerungen“. Nach Monaten als Ehrenamtliche arbeitete Edith schließlich offiziell als Verwaltungsangestellte bei Madhouse und koordinierte zudem, bis Januar 2019, die kulturelle Zusammenarbeit von Alexander Diepold, in Fragen der Sinti- und Roma-Kultur, mit der Kulturplattform jourfixe-muenchen, bei der er bis 2020 Mitglied war.

Neben Angelica Fell, geschäftsführender Vorstand der inklusiven Freien Bühne München, empfinde ich Edith als die begnadetste und eloquenteste – manchmal fast zu sehr 😉 – Netzwerkerin überhaupt! Immer wieder erlebe ich, wie Edith die Fäden – respektive Menschen – zu irgendeiner neuen, politisch und oder kulturell wirksamen Task Force zusammen führt. Widerspruch zwecklos! Dabei stattet sie alle von ihr Auserkorenen mit dem jeweils erforderlichen Hintergrundwissen aus. Kein Wunder, sondern folgerichtig, dass ich kurz nach unserem Kennenlernen feststellen durfte, dass sich mein bester Freund und jourfixe-Vorstand Jon Michael Winkler und Edith bereits seit den 1990er Jahren kennen und schätzen, als sie in Jons Stammkneipe als Bedienung arbeitete. Dank Edith haben sich in meinem Leben in letzter Zeit viele Kreise geschlossen … Hinzu kommt ihre große Hilfsbereitschaft: Wann auch immer in den beiden letzten Jahren Not am Mann bzw. an mir Frau herrschte, fand sich Edith ohne Umschweife bereit, ob als Begleitperson nach einer Gastroskopie oder als ehrenamtliche Kassenkraft bei meinem letzten Auftritt im Gasteig.

Auf Grund ihres angeborenen Selbstverständnisses als Aktivistin, liest Edith ununterbrochen, recherchiert, vergleicht und analysiert Posts und Prints jedweder Art und leitet im Netz weiter, wie viele andere auch, was ihr wissenswert erscheint. Geprägt durch die Biografie ihrer Familie, hat dabei für Edith jedes Thema Priorität, das sich mit Menschenrechten und deren Beschneidung auseinander setzt. Ein für die Tochter eines halbjüdischen Holocaust-Überlebenden und politischen Aktivisten nachvollziehbares Verhalten. So jemand gehört meiner Meinung nach nicht wegen irgendwelcher juristischen Spitzfindigkeiten vor ein Strafgericht gestellt! Obwohl – oder gerade weil – in Bayern und insbesondere in München, mitunter die Uhren etwas anders zu ticken scheinen ..

Nachtrag:

… und sie tickten anders, die baiuwarischen Uhren 😉

Am Donnerstag, 25. Februar 2021 erhielt Edith einen Gerichtsbescheid: Man habe das Verfahren eingestellt. Aber da war Edith längst schon wieder anderweitig politisch aktiv …