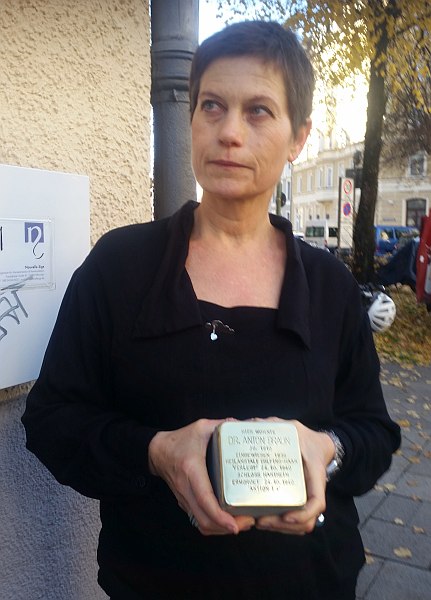

Ich weiß nicht, ob ich ihn gemocht hätte, sagte Margareta Flygt am Ende einer bewegenden Ansprache, aber Opfer sind auch nicht dazu da, um Heilige zu sein. So oder so – er hätte das Recht zu leben gehabt. Diese Worte galten Dr. Anton Braun, dem der erste Stolperstein der großen Münchner Verlegung am 12. November 2018 gewidmet war. Um der Verlegung für ihren ermordeten Angehörigen beizuwohnen, war Margareta von weit her, aus Malmö/Schweden angereist. Sie schilderte in einer sehr persönlichen Rede, wie sie selbst in der Schule, auf Grund ihrer deutschen Wurzeln, als „Nazi-Schwein“ beschimpft wurde, obgleich ihre Familiengeschichte die von Opfern des Nationalsozialismus ist.

Dennoch sprach auch sie ein Verhalten an, das ich leider ebenfalls immer wieder beobachte, ein (unwillkürliches) Bewerten von Opfern, als gäbe es solche erster und solche zweiter Klasse. In Margaretas Familie sei lieber über den Großvater gesprochen worden, der aus politischen Gründen von den Nationalsozialisten verfolgt worden sei, oder über das Schicksal des jüdischen Onkels, als über den Tod im Gas des Cousins, denn dieser zählte zu den Opfern der sogenannten T4-Aktion, eine nach 1945 gebräuchlich gewordene Bezeichnung für die systematische Ermordung von mehr als 70.000 Menschen mit körperlichen, geistigen und seelischen Behinderungen im Dritten Reich, unter Leitung der Zentraldienststelle T4, Abkürzung für Tiergartenstr. 4, in Berlin. (> MEHR)

Wie ich, lebte Anton Braun in Haidhausen, wurde 1910, sozusagen drei Ecken von mir entfernt, in der Schornstraße 1 geboren und promovierte als Chemiker. Möglicherweise ausgelöst durch den Prüfungsstress, erkrankte er mit 28 Jahren an Schizophrenie und wurde mehrfach in die psychiatrische Anstalt Eglfing-Haar eingeliefert. Vermutet wird auch, dass eine homosexuelle Orientierung erschwerend (nach NS-Maßstäben) hinzu kam

Es folgten mehrere Einweisungen in die Psychiatrie – mit ihren damals brutalen „Heilmethoden“. In Folge wurde Braun einer Zwangssterilisation unterzogen und schließlich, am 24. Oktober 1940, nach Schloss Hartheim überstellt. Für Anton Braun bedeutete das die „Endstation“ seines Lebens, mit gerade 30 Jahren … denn noch am selben Tag kam er dort zu Tode. Der Familie wurde als Ursache eine Sepsis angegeben, erläuterte Prof. Michael von Cranach. Der Mediziner (…) hat wesentliches zur Aufarbeitung der Psychiatrie in der Zeit des Nationalsozialismus geleistet und ist bei seinen Forschungen auch auf die Krankenakte von Anton Braun gestoßen, neben dessen Name sich vielsagend der Stempel „arbeitet nicht!“ befand.

Die rigorose Entsorgung aller Menschen, die der Allgemeinheit nicht (länger) dienlich sind … Ein Horrorszenario auch für mich persönlich, da ich wegen meiner psychosomatischen Beschwerden schon seit 2014 Frührente (+ HartzIV) beziehe. Und doch gelingt es mir, mich auf vielfältige Weise in die Gesellschaft einzubringen. Dr. Braun hätte das möglicherweise auch gekonnt, wenn er nur eine Chance dazu erhalten hätte. Inklusion als Chance nicht nur für die Betroffenen, sondern ebenso für die Gesellschaft zu begreifen, sehe ich als einen vielversprechenden Ansatz, der ausgebaut und vor allem behütet sein will: In seiner Rede zeigte sich Professor von Cranach erschüttert über den Umstand, dass nicht etwa eine Auswahl finsterer NS-Doktoren hinter der T4-Aktion gestanden sei, sondern schlichtweg die honorige ärztliche Elite jener Zeit! Bei T4 habe es sich um Höhepunkt und Umsetzung einer Diskussion gehandelt, die bereits seit der Jahrhundertwende in Gang gewesen sei, bezüglich des Umgangs mit „lebensunwerten“ Elementen in der Gesellschaft. Das nationalsozialistische Regime habe lediglich dem sogenannten „Gnadentod“ (Welch zynischer Euphemismus!) endgültig die Tür aufgestoßen. Professor von Cranach schloss mit dem Appell, dass die Kenntnis der Vergangenheit noch aktiver in die Gegenwart getragen werden müsse, als Warnung für die Zukunft!

Vor diesem Hintergrund, beziehungsweise in diesem Zusammenhang irritiert mich sehr, dass die Münchner Abendzeitung noch am selben Tag, in einem Artikel von Myriam Siegert „Wieder Debatte um Stolpersteine„, einmal mehr die deutsch-israelische Fotografin und vehemente Stolperstein-Gegnerin Gabriela Meros zu Wort kommen lässt: Meine Mutter fragt immer wieder: Warum verstehen es die anderen nicht, dass uns (jüdische Bürger*Innen) das verletzt?“, sagt Gabriella Meros. Eine Frage, die München seit langem umtreibt. „Was haben die Stolpersteine bisher gebracht?“, fragt sie. „Der Antisemitismus steigt.“ (> MEHR)

Den Sinn der Stolpersteine unmittelbar der Bekämpfung des aktuellen Antisemtismus zuzuordnen, empfinde ich als einseitige, da aus dem Gesamt-Kontext gerissene Betrachtung. Vielmehr stellen doch die Stolpersteine eine von den Nachkommen freiwillig gewählte Form – unter mehreren Möglichkeiten – des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus dar und zwar gleichermaßen für ALLE OPFERGRUPPEN! Nun ist ja gerade über die sogenannten „Euthanasie-Programme“ noch vergleichsweise wenig bekannt, so dass für mich die Konfrontation mit dieser Thematik, zum Auftakt der Stolperstein-Verlegungen vom 12.11.2018, eine wichtige neue Erfahrung bedeutet hat, sowohl von der menschlichen Tragik, wie auch von der medizinisch historischen Seite her. Davon zeugt für mich von nun an der Stolperstein für Dr. Anton Braun, in der Franziskaner Str. 41, in München-Haidhausen.

Verlegt wurden diesmal insgesamt 32 Stolpersteine, so viele, wie nie zuvor in München – und auch diesmal eigenhändig von ihrem Schöpfer, dem Bildhauer Gunter Demnig, der die Stolpersteine als ein Kunstprojekt für Europa konzipiert hat. Federführend bei den Münchner Verlegungen, so auch diesmal, ist der Verein Stolpersteine für München. Dieser Initiative steht der Journalist, Aktivist und PR-Fachmann Terry Swartzberg vor, der zwei zielführende Voraussetzungen in den Verein einbrachte: Ausgiebiges PR-Know How und – noch wichtiger: Leidenschaft für die Sache, wie er selbst bekundet.

Dass die Anzahl (!90 aktuell) der in München verlegten Stolpersteine stetig wächst, erklärt sich aus der pfiffigen Lösung, die der Verein gefunden hat: Die Stolpersteine werden so platziert, dass sie sich gerade noch auf privatem Grund befinden, aber dennoch, so betonte auch Stolpersteine-München Vorstand Dr. Monika Offenberger in ihrer Ansprache, öffentlich gut sichtbar liegen. > Mehr zu den Standorten in ganz München. Hinzu kommt, dass sich erfreulicherweise immer mehr Hauseigentümer*Innen zur Verlegung von Stolpersteinen auf ihrem Grund bereit finden.

Mehr zu den Verlegungen vom 12. November 2018 findet sich aktuell auf der Homepage des Vereins Stolpersteine Initiative für München e.V.

Pressestimmen:

Er hatte ein Recht auf Leben SZ 12.11.2018

32 neue Stolpersteine auf einmal 28.10.2018, SZ.de

Private Stolpersteine Video Abendschau, BR 12.11.18

Portrait zu > TERRY SWARTZBERG

Weitere Beiträge zu den Stolpersteinen im GdS-Blog

Stolpersteine auch in München! – Zu den drei Verlegungen am 4. Juli 2016

Terry Swartzbergs Steine des Anstoßes

Entdecke mehr von Gaby dos Santos

Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.