Ein Forschungseinblick von Susanne Wosnitzka

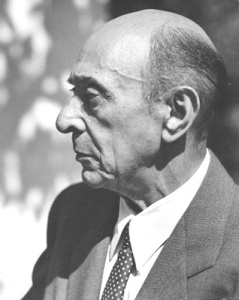

Die Lebensspuren einer äußerst bescheidenen Frau wiederzufinden ist nicht einfach.1 Ab 1898 studierte Wilhelmine Eveline Maria von Webenau (1875–1953) – genannt Vilma – beim damals 26-jährigen Arnold Schönberg (1874–1951) als dessen erste bekannte Privatschülerin. Auf seine Einladung folgte sie ihm um 1900 nach Berlin, gab Konzerte in London, lebte zeitweise in München und dann in Wien, wo sie später in drückender Armut starb. Von Schönberg als Komponistin ihrer Zeit geschätzt, ist ihr Name heute in keiner einzigen Schönberg-Biografie als Schülerin/Studentin zu finden. Puzzlestück für Puzzlestück zusammengetragen ergibt sich nun ein Bild mit Potenzial zu Großem: Mehr als 100 Werke Vilma von Webenaus harren in Wien noch ihrer Entdeckung!

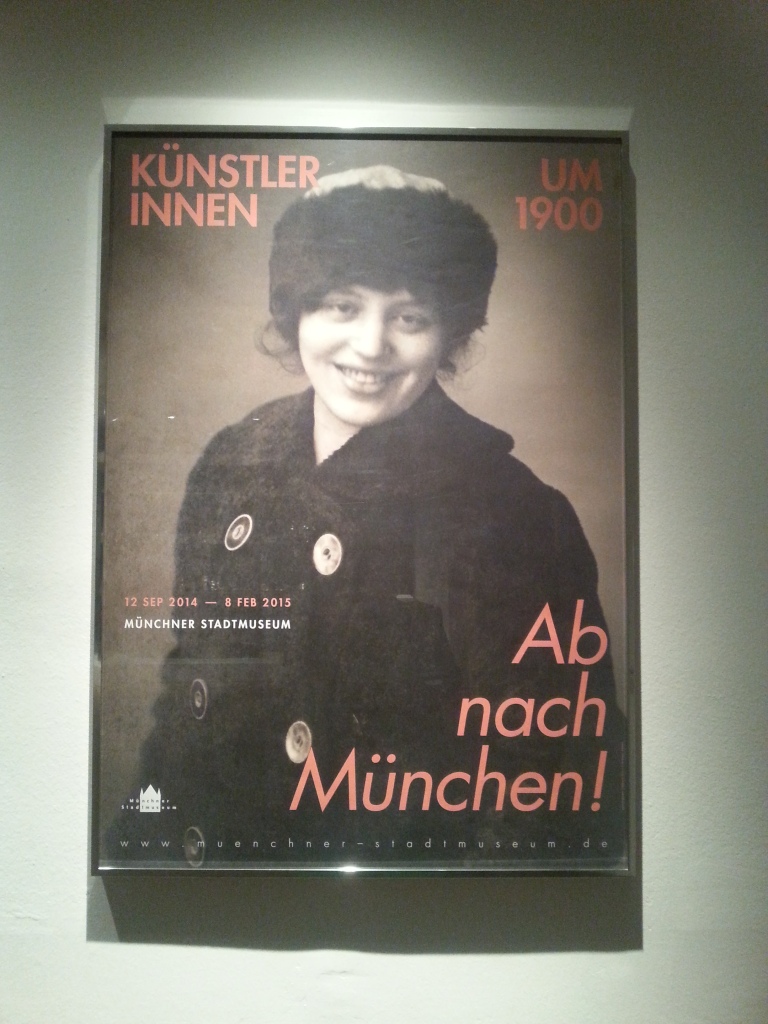

Mit vier daraus ausgesuchten Werken Webenaus begann musica femina münchen e. V. (mfm), diesen unglaublichen und nahezu völlig vergessenen Schatz zu heben – sie erklangen am 3. Dezember 2014 im Rahmenprogramm der Ausstellung Ab nach München! Künstlerinnen um 1900 im Münchner Stadtmuseum als wohl deutsche Erst- oder vielleicht auch als Uraufführungen. Dieses Event, meine Forschungen und Veröffentlichungen stellen den Auftakt dar zu einer nun einsetzenden Nachfrage nach Wissen zu Vilma von Webenaus Leben und Werk. Dieser Blogtext stellt keinen wissenschaftlichen Artikel dar, sondern soll einen Einblick in einen Teil meiner Arbeit geben.

Behind the scene…

Aber gehen wir zurück, wie meine Forschungen begannen. Als freischaffende Musikwissenschaftlerin (u. a. für das Archiv Frau und Musik in Frankfurt/Main sowie als ehrenamtliche Mitvorstandsfrau von mfm) und Doktorandin habe ich über die Jahre einen „Riecher“ für spannende Orte und vor allem für Querverbindungen entwickelt. Schon als Kind war ich in Bachbetten unterwegs, um versunkene Artefakte zu heben und im Hof meines musikalischen Elternhauses eine Ausstellung daraus zu machen. Wegen Fehleinschätzungen meiner Persönlichkeit von Seiten des Lehrpersonals kam ich zunächst auf die Hauptschule, in der ich frustriert und nur wenig gefordert und gefördert meine Zeit absaß: „Was willst du denn schon lernen? Einmal Hauptschule, immer Hauptschule! Ihr schafft es sowieso nicht aus dem Dorf hinaus“, sagte man mir dort ins Gesicht. Durch diesen Frust als Antrieb schaffte ich die Aufnahme in die Realschule, schloss diese als eine der besten SchülerInnen ab, absolvierte eine Ausbildung zur Schreinerin und nach Arbeitslosigkeit (weil es kaum Betriebe mit von der Regierung damals verordneten Frauentoiletten gab) eine Weiterbildung zur Möbelrestauratorin, daran anschließend Abitur im Zweiten Bildungsweg und dann über Arbeit in einem kleinen Theater und weiteren „Zufällen“ ein Studium der Musikwissenschaft als Hauptfach, Klassischen Archäologie, Kunstgeschichte und Europäischen Ethnologie/Volkskunde (Nebenfächer) in Augsburg. Diese Vielseitigkeit mit gleichzeitiger Tiefe in einzelnen Aspekten habe ich mir bis heute bewahrt. Man lernt nichts umsonst, lautet ein altes Sprichwort.

Kurz nach der Zwischenprüfung wollte ich allerdings das Studium aufgeben, weil ich keinen Sinn im beständigen Widerkäuen von tausenderlei Büchern zu bereits sehr bekannten Komponisten sah. Aber: Wer mehr weiß, dem fällt eben auch mehr ein. Über ein einzelnes Seminar und Anschluss an das Frauenzentrum Augsburg erfuhr ich mehr über die andere, „vergessene“ bzw. verleugnete Seite der Musiklehre: Dass es durchaus unfassbar viele großartige Werke von Frauen gibt, aber Werke von Frauen anscheinend keine Rolle in der Lehre spielten und Frauengeschichte auch so gut wie keinen Eingang in Lehre geschweige denn in Schulbücher gefunden hatte. Das wurde mir dann schlagartig bewusst und ich fragte mich: „Warum eigentlich?“ Etwas hatte mich angefixt, und ich hatte plötzlich wieder Biss, weiterzumachen. Durch die Wegbereiterinnen dieser Geschichte hatte ich endlich starke weibliche Vorbilder gefunden.

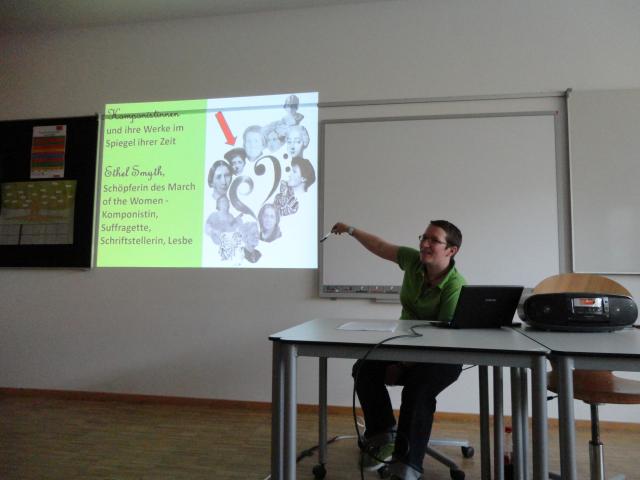

Weil Frauenmusikgeschichte in der Lehre trotz dieses einen Seminars an der Universität weiterhin nicht gelehrt wurde, schloss ich der Neugierde halber eine Wette mit mir selbst ab: Wenn es meinem Professor möglich war, eine Vorlesungsreihe vom Mittelalter bis zur Gegenwart nur mit Werken von Männern zu gestalten – war es dann auch möglich, so etwas mit Werken von Frauen zu erarbeiten? Ich hatte zu diesem Zeitpunkt noch keine Ahnung, wie lange es bereits Frauenmusikgeschichtsforschung gab (in Deutschland durch den Internationalen Arbeitskreis Frau und Musik e. V./Archiv Frau und Musik seit 1979) und war erstaunt und dann wütend, dass es ohne Probleme möglich war, Vorträge zu Hildegard von Bingen über italienische Renaissance-Komponistinnen, komponierende Barockprinzessinnen bis hin zu Frauen der Gegenwart zu recherchieren und zu schreiben. Mit meinen bis dahin für die Schublade geschriebenen Vorträgen besuchte ich meinen Professor, der große Augen bekam und mir anbot, vier Vorträge daraus im kommenden Semester als reguläres Vorlesungsprogramm zu halten. Meine Kurse waren stets voll, selbst die Lehrstuhlsekretärin kam. Als mein Professor zum ersten Mal Musik von Lili Boulanger (1893–1918) hörte, saß er völlig erschüttert mit nassen Augen im Saal und war konsterniert, dass er selbst nie von dieser großartigen Musik und dieser Frau gehört hatte, obwohl er sich auf die Musik des Jugendstil spezialisiert hatte. Da wusste ich: Diese Kreisläufe des Nichtkennens und Nichtlehrens müssen durchbrochen werden, wenn es doch im Kern schlicht um (gute) Musik geht. Ich hatte meine Bestimmung gefunden. Durch diese Vortragsreihe, die ich weiter ausbaute (heute mehr als 15 Persönlichkeiten, Themen, Seminare und Workshops), lernte ich auch die Frauen von musica femina münchen e. V. kennen, die mich unterstützten und mit denen ich – heute im Vorstand – mfm weiter voranbringe (30jähriges Jubiläum 2018).

Start gezielter Recherchen

Im Herbst 2013 wurde mfm von Antonia Voit, der Kuratorin der Ausstellung Ab nach München! Künstlerinnen um 1900, angefragt, das Rahmenprogramm musikalisch mitzugestalten. Für diese bedeutende Ausstellung (Sept. 2014 bis Febr. 2015) wurden erstmals Gemälde, Fotografie-Arbeiten, Möbel, Glas- und Stoffkunst etc. der damaligen Studentinnen der von Frauen initiierten Münchner Damen-Akademie zusammengetragen. Frauen durften damals nur an Extrawurst-Instituten studieren. Neben Kunstwerken von Gabriele Münter, Gertraud von Schnellenbühel, Lotte Pritzel und vielen weiteren heute nahezu unbekannten Meisterinnen ihres Fachs wurde dieser Querschnitt durch diesen besonderen Teil der Kunstgeschichte durch Werke von Komponistinnen ergänzt. Mit München-Bezug. Mit Zeitbezug. Mit beidem. München um 1900. Dorthin wollten wir eintauchen.

Ich begann mit der Recherche. Schnell waren Namen von Komponistinnen gefunden, doch oft liefen die Namen ins Leere. Vielfach existiert bis heute kaum eine Grundlage, vielfach muss erst noch grundlegend geforscht werden. Ein Name machte mich so richtig neugierig, ein damals noch sehr dürftiger Wikipedia-Artikel noch neugieriger – dazu musste es doch noch mehr geben! Ich schickte E-Mails an verschiedene Institutionen zur ersten Nachfrage. Schnell stellte sich heraus: Meine Grundlage hier war zu mager. Daher beschloss ich, mir in Wien selbst ein Bild zu machen. Wer war Vilma von Webenau? Warum weiß man noch so wenig über sie? Warum wird sie von der Schönberg-Forschung nicht erwähnt bzw. noch nicht beachtet?

Back to the roots

Vielleicht wurde Vilma von Webenau von ihrer Großmutter, Julie Weber Edle von Webenau (1813–1887), geprägt. Diese war Kompositionsschülerin von Franz Xaver Wolfgang Mozart (1791–1844) in Lemberg. Julies Mutter, Josephine Baroni-Cavalcabò (1786–1860, Sängerin), wurde dessen Geliebte und Alleinerbin. Etliche Briefe zeugen auch von einem engen Kontakt mit dem älteren Mozart-Sohn Carl Thomas Mozart (1784–1858). Dass Julie möglicherweise sogar eine Enkelin von Wolfgang Amadé Mozart selbst sei, wurde und wird diskutiert, ist aber bislang nicht eindeutig belegt.2 Julie war auch als Pianistin herausragend und so bekannt, dass Robert Schumann ihr seine Humoreske op. 20 widmete. Hat Vilma von Webenau ihre Oma Julie noch persönlich erleben können? Ob sie von ihr regelmäßig unterrichtet wurde? Unbekannt. Welche Vorbilder hatte Vilma von Webenau weiter? Unbekannt. Wie erlebte sie die eigene Geschichte ihrer Familie? Unbekannt. Eine ihrer angeheirateten Tanten war die legendäre Tänzerin Fanny Elßler (1810–1884), die hin und wieder von Vilmas Vater und Onkel in Meran besucht wurde.

Viel lässt sich vor allem über Vilma von Webenaus Werke in meiner bislang privaten Forschung noch nicht erzählen, und doch sind es mittlerweile so viele Details zu ihrem Leben, die wieder ans Licht gekommen sind, dass ich derzeit auch an einer etwas umfangreicheren Biografie für den Certosa-Verlag arbeite, der dafür sorgt, die Werke von Vilma von Webenau, die mfm in München erstmals aufgeführt hatte, als Erstausgabe in Druck zu bringen.

Vilma von Webenau wurde 1875 in Konstantinopel geboren, ihr Vater war in der k.-&-k.-Monarchie dort als Botschaftsrat eingesetzt, der hochgeschätzt bereits 1889 starb. Für die Familie, für die Kinder Vilma, Elisabeth (1875–?) und Arthur jun. (1881–1899) und Frau ein herber Schlag. Wie Wilhelmine (gt. Vilma) von Webenau geb. von Geusau (1852–1922) mit dem Tod ihres Mannes umging, ist bislang nicht bekannt und auch nicht, wie groß das Vermögen ihres Mannes gewesen war, um dadurch und ggf. durch eine Witwenrente weiterhin versorgt sein zu können. Möglicherweise versuchte sie, ihren Kindern eine bessere Ausbildung zukommen zu lassen, wofür sich ein Umzug in die Landeshauptstadt Wien anbot. Vielleicht war zu diesem Zeitpunkt bereits klar, dass Vilma ein herausragendes musikalisches Talent besaß, das gefördert werden sollte. Möglicherweise bezog man sich auf die Verbindungen zur Mozart-Familie, sodass nur Wien als Ausbildungsstätte in Frage kam. Als Hauptstadt der k.-&-k.-Monarchie war Wien sowieso das Nonplusultra.

In Wien wurde Vilma von Webenau als Teenager von Cäcilie/Cäcilia Frank (1851–1936?) ausgebildet, die als beste Pianistin und Musikpädagogin der Stadt galt und ihren eigenen sehr bekannten Salon in der Innenstadt in der Nähe der Nationalbibliothek führte.3 Vilma von Webenau gehörte einer sehr privilegierten Familie an und gab in ihrer Schülerinnenzeit einige Konzerte, die in lokalen Adelszeitungen sehr wertschätzend besprochen wurden. Eine ihrer Mitschülerinnen war zum Beispiel Helena von Kállay, Tochter des damaligen Reichsschatzkanzlers Benjámin von Kállay (1839–1903).4 Cäcilie Frank war zudem Klavierbegleiterin des legendären Hellmesberger-Quartetts und des Violinisten Arnold Rosé (1863–1946), dessen Tochter Alma (1906–1944) Dirigentin des sog. Mädchenorchesters Auschwitz war und dort ermordet wurde. Für diese neuen Informationen durchforstete ich online über 1.500 Zeitschriften der ehemaligen Donaumonarchie.

Vilma von Webenau – erste Privatschülerin von Arnold Schönberg

Klar ist: Vilma von Webenau war von 1898/1899 bis 1902 Arnold Schönbergs (1874–1951) erste bekannte Privatschülerin in den Fächern Harmonielehre, Kontrapunkt und Komposition. Schönberg galt zu diesem Zeitpunkt als aufstrebender Komponist und Kapellmeister, der es noch zu etwas bringen würde. Als er 1900 nach Berlin übersiedelte, fragte er sie, ob sie mitkommen wolle – Vilma von Webenau sagte zu und gab über Silvester 1899/1900 in der Steinway Hall in London mindestens ein Konzert. Als es Schönberg zurück nach Wien zog, zog sie mit ihm zurück. Mit Ende ihrer Studien bei Schönberg unterrichtete Vilma von Webenau ab 1902 in München (wo sie familiäre Beziehungen über ihren Onkel Viktor Weber von Webenau, 1861–1932, hatte) und studierte dort bis 1912 bei Fritz Cortolezis (1878–1934) Instrumentation, der in München als Hofkomponist und Chordirigent wirkte. Einer Postkarte an Schönberg nach lebte sie an sechs verschiedenen Orten in München – der bislang einzig bekannte ist in Krailling-Planegg in der Albrecht-Dürer-Straße 41F. Bei wem sie dort lebte, ist noch unklar – meine Recherche in den Gemeindearchiven haben leider dahingehend nichts ergeben. Ob es dort eine Art bevorzugtes Viertel von KünstlerInnen oder eine Art künstlerischen Anziehungspunkt gab, wäre noch zu erforschen.

Die weiteren zehn Jahre in Vilma von Webenaus Leben zwischen 1912 und 1922 konnte ich noch nicht rekonstruieren, da aus dieser Zeit nur extrem wenig Quellenmaterial vorhanden ist. Sich selbst bezeichnete Vilma Webenau5 in ihrer Münchner Zeit „als sehr unbedeutende Komponistin und Musiklehrerin.“6 Wer waren ihre Schülerinnen und/oder Schüler in München? Bislang unbekannt. Immer wieder schrieb sie Postkarten an Schönberg mit der Bitte, ihre Werke zu begutachten. Mögliche Antworten Schönbergs sind bislang nicht aufgefunden worden. Bekannt ist allerdings, dass er kein williger Briefe- und Postkartenschreiber war und Leute auf seine Antworten oftmals bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag warteten.

1907 wurden Vilma von Webenaus Werke erst im Rahmen eines privaten Schönberg-SchülerInnen-Konzerts in Wien uraufgeführt, 1908 dann öffentlich im Wiener Musikvereinssaal. Die Zeitungskritik über dieses Konzert hielt jedenfalls von Komponistinnen gar nichts:

„Mit den beiden Damen [Webenau und Irene Bien], von denen die eine Klavierstücke nach Paul Verlaine und die andere kein Thema, aber zwölf Variationen (von Berg) darüber verfertigte, weiß ich nichts Rechts damit anzufangen. Mehr als die höhere Handarbeit kommt in solchen Fällen nicht zustande.“7 Ein gängiges Klischeedenken über Musik von Frauen, oftmals noch bis heute. Vilma von Webenau erlebte 1912 die Münchner Erstaufführung von Schönbergs Pierrot lunaire, mit dem sie einem Brief an Schönberg nach nur wenig anfangen konnte – darin drückt sie sich sehr vorsichtig aus, mit expressionistischer Musik nicht ganz mitzukommen. Welch unvorstellbare, ungehörte moderne Musik damals!

Stand der Schönberg-Forschung zu dessen Schülerinnen

Weitere Kompositionsstudierende Schönbergs dieser Zeit waren zum Beispiel Karl Horwitz (1884–1925), Erwin Stein (1885–1958) sowie Heinrich Jalowetz (1882–1946). Generell ist hier zu beobachten: Schönberg wird als großer Komponist und gleichzeitig großartiger und beliebter Lehrer gesehen. Eine reflektierte Betrachtung all seiner Schülerinnen und Schüler in Bezug auf Schönbergs eigenes Leben und Werk fehlt bis heute allerdings komplett. Aus Briefen geht hervor, dass Schönberg alle seine SchülerInnen miteinander – nicht nur die männlichen – als wichtig erachtete.8 Dieses Ausblenden von Schülerinnen, die vor allem auch durch eine patriarchale „Geniekult“-belastete Musikwissenschaft produziert und bis heute teils unterstützt wird, macht die Forschung nach verborgenen Frauenpersönlichkeiten schwierig:

„Im Rahmen meines musikwissenschaftlichen Studiums wird die Studentenschaft heute selbstverständlich mit den Leistungen Schönbergs wie auch der seiner Schüler, ‚allen voran‘ Alban Berg und Anton von Webern, konfrontiert. Wem aber steht Berg und Webern voran? Schnell können andere bekannte Schüler Schönbergs ausfindig gemacht werden, die noch in einem Atemzug mit Berg und Webern genannt werden. Auffallend ist jedoch, dass jeder Schüler (ob bedeutend für die Musikwelt oder nicht) mehr oder weniger leicht aufzufinden ist, während die Schülerinnen Schönbergs keine Beachtung finden.“9, so Anna Benedikt, die in ihrer Diplomarbeit (2008) erstmals nach den weiblichen „Schönbergern“ fragte. Sie fand heraus, dass Arnold Schönberg zwischen 1900 und 1926 mehr als 50 (!) Kompositionsschülerinnen alleine in Wien hatte.

„Ich wäre stolz, von Ihnen und Ihren Schülern bis zu einem gewissen Grad anerkannt zu sein als ‚Schönberg-Schülerin’“, schrieb Irene Bien einst in einem Brief an Schönberg10 – ein Satz, der Bände spricht über das Schüler-Schülerinnen-Verhältnis der Zeit: Wer alles sind echte Schönberg-SchülerInnen? Die PrivatschülerInnen oder nur die regulär an der Hochschule eingeschriebenen? Nur die Männer oder auch die Frauen? In Anna Benedikts wichtiger Arbeit findet sich am Schluss eine Liste der in der Wiener Musikhochschule bei Schönberg eingeschrieben gewesenen Komponistinnen – ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Angenommen, man mache jede einzelne dieser Frauen zu einem Forschungsthema und suche auch nach deren Kompositionen, welch ungeheuer interessantes Licht würde das auch auf Schönberg als Lehrer bieten!

Erste Forschungserfolge

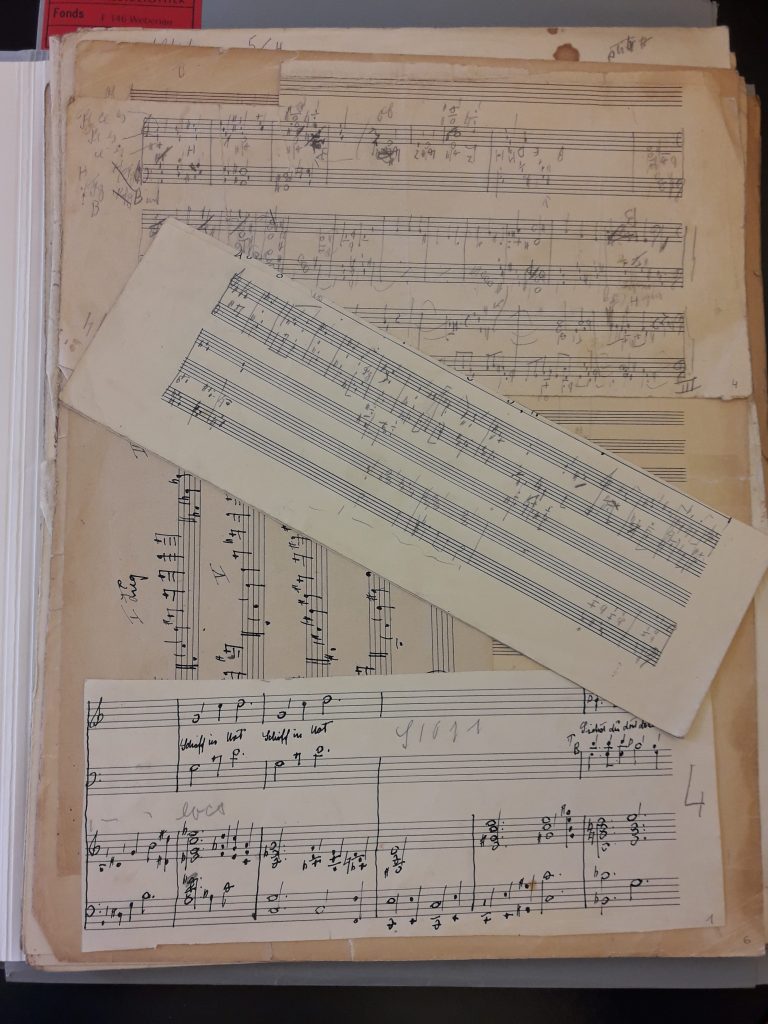

In der Österreichischen Nationalbibliothek (ÖNB) in Wien nahm ich Einsicht in die mehr als 100 hinterlassenen Werke Vilma von Webenaus, darunter Streichquartette, Lieder, Sinfonien, Ballettsuiten, Suiten für großes Orchester, Opern und Singspiele, die auch in einem Artikel des Lexikons zu österreichischen Komponistinnen gelistet sind, der bislang die umfangreichste Quelle über die Webenau-Komponistinnen darstellt.11 Durch meine Forschungen und Veröffentlichungen ist nun bekannt, wer Vilma von Webenaus Werke in die ÖNB eingebracht hat. Viele Jahrzehnte über war dies selbst für die ÖNB unklar. Der Name „A. Petschig“ ist dort als Nachlasseinbringer verzeichnet, aber niemand wusste, ob dieser noch lebte, wer dieser war und ob dieser ggf. Rechte daran hatte – auch in Österreich gilt die 70-Jahr-Regel. Durch meine Recherchen machte ich Nachfahren der Linie von Vilmas Schwester Elisabeth von Webenau verh. von Petschig (1876–?) überraschenderweise in Augsburg ausfindig, die mir freundlicherweise eine Kopie ihres gedruckten Familienstammbaums überließen, die aber sonst selbst kaum Informationen über ihre Familie haben. Im sog. Dritten Reich hat sich die Familie nach Angaben von Alexander von Webenau (Augsburg) in eine Pro-Hitler- und eine Anti-Hitler-Fraktion aufgesplittet und die Kontakte zueinander offenbar abgebrochen.

Vilmas Schwester Elisabeth hatte einen Sohn – Alexander (von) Petschig (1903–?), der beim Familienzweig derer von Webenau in Graz lebte und mit seiner Tante Vilma bis an deren Lebensende Kontakt hielt. Dank des Familienstammbaums wurde endlich klar, wer „A. Petschig“ war. Über private kurze Briefe, die aus den Noten bzw. zwischen Schmierpapier im musikalischen Nachlass Vilmas herauskamen, konnte ich ihn als wohl noch bislang einzig bekannte damals lebende Kontaktperson ermitteln. Über dieses Schmierpapier, das Vilma zum Beispiel für Noteneinbände verwendet hat, konnte ich auch drei weitere bislang unbekannte ihrer Wohnorte in Wien ausmachen, die ich im Mai 2018 bei meinem letzten Rechercheaufenthalt besucht und dokumentiert habe. Im Überblick über ihre Wohnorte lässt sich ausmachen, dass sie im Lauf ihres Lebens immer weiter aus der Stadt hinausgezogen ist – in damals preislich immer günstiger werdende Gegenden. Wohl mit ein Indiz für ihren gesellschaftlich-sozialen Niedergang.

Erstes Webenau-Gedenkkonzert in Wien

Im Mai 2018 war ich von der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien als Referentin im Programm eines Gedenk-Konzerts für Vilma Webenau im Rahmen des IDAHOT* im Schlosstheater Schönbrunn eingeladen gewesen, für das ich auch bereits einen Teil der Musikberatung durchgeführt hatte. Dort wurde unter Leitung der Dirigentin Attilia Kiyoko Cernitori wohl erstmals nach Vilma von Webenaus Tod eines ihrer Orchesterwerke, ein Lied sowie ein Radiohörspiel wiederaufgeführt. Die Präsidentin der Musikuniversität war so begeistert von Vortrag und Konzert, dass sie sofort Hilfe anbot, sollten noch einmal meine E-Mails und Anfragen an Institute und Einrichtungen nicht beantwortet werden – was ein immenses Problem bei meinen bisherigen Recherchen darstellte.

Todesumstände: Geklärt!

Im Wiener Stadt- und Landesarchiv konnte ich im Mai 2018 endlich Vilma von Webenaus Nachlassakte einsehen: Laut Totenschein, der im Wiener Wilhelminenspital ausgestellt wurde, starb sie an einer „Gehirnblutung“ oder an den Folgen einer Gehirnblutung am 9. Oktober 1953 gegen 13 Uhr. Vier Tage vorher – am 5. Oktober – war sie ins Spital aufgenommen worden. Laut Aussage des Clubs der Wiener Musikerinnen litt sie schon vor ihrer Aufnahme ins Spital an einer nicht näher genannten Krankheit.12 Noch in der Stunde ihres Todes wurde ihre Leiche untersucht sowie ein Totenschein ausgefertigt mit allen weiteren Angaben: So starb sie ohne jeden Besitz und ohne jedes Vermögen als laut Nachlassakte völlig verarmte „Fürsorgerentnerin“. Sie besaß nichts außer „1 Handtuch [abgetragen]“, „1 Hemd [abgetragen]“, „1 Kleid/Waschkleid [abgetragen]“, „1 Kombinege [= Unterkleid; abgetragen]“ sowie einem Paar Strümpfe. Bargeld besaß sie laut den Akten keines. Ihre ‚erbliche Wohnungsgeberin‘ Anna Rebenstein unterschrieb mangels blutsverwandter Angehöriger den Abhandlungsschein – bzw. war der Klinik zu diesem Zeitpunkt offenbar niemand bekannt. Die Spitalskosten von 275 Schilling konnten zunächst nicht beglichen werden. Diese übernahm ein gewisser Dr. Alexander M. (von) Petschig – Elisabeths Sohn. Endlich war vollends klar, wer den musikalischen Nachlass in die ÖNB einbrachte. Mit Alexander stand Vilma von Webenau bis kurz vor ihrem Tod in brieflichem Kontakt, was ich erst nach der Nachlassakteneinsicht entdeckte. Ein erhaltener maschinengeschriebener Brief zeugt von einer innigeren verwandtschaftlich-freundschaftlichen Beziehung, in der er sie als „Mein liebes Vilmchen“ und er sich selbst als „ergebener Xandl“ bezeichnet. Zu Weihnachten 1952 hatte er ihr noch einen „Festtagsbratl“ von Graz aus geschickt.13 Bis kurz vor ihrem Tod hatte sie noch verzweifelt und eindringlich versucht, ihre Werke Radiosendern schmackhaft zu machen (erhaltene Anschreiben) – erfolglos. Ein Testament ist laut Nachlassakte nicht vorhanden.14 Eventuell ließen sich weitere Informationen zu Vilma Webenaus Nachlass und Leben in einem möglichen Nachlass von Dr. Alexander M. Petschig erschließen. Meine Anfrage an das Grazer Stadtarchiv erbrachte dahingehend leider keine Ergebnisse.

Geheimnisse ums Grab

Vilma von Webenaus Nachlassakte ist noch zu entnehmen, dass sich ihr Neffe auch um Vilmas Bestattung gekümmert hat. Wo diese erfolgte, war der Nachlassakte nicht zu entnehmen. Der Lexikoneintrag spricht nur vom Zentralfriedhof als letzter Ruhestätte.15 Hatte ich anfangs auf meine Nachfrage weder bei der Lexikonautorin noch beim Wiener Zentralfriedhof eine Rückmeldung erhalten, musste ich auch hier noch einmal hartnäckig hinterher sein. Im Juli 2018 erhielt ich dann endlich Auskunft. Mittlerweile ist mir die genaue und aufgelassene, aber bis heute ungenutzte Grabstelle bekannt…später mehr dazu.

Verhinderte Forschung?

Vilma von Webenau war aktives Mitglied im Club der Wiener Musikerinnen, einem über 100 Jahre alten Berufsverband, der bis heute existiert. 1923 hielt sie für diesen geschichtlich bedeutenden Club eine Vortragsreihe zu Musikgeschichte. Dieser Club zeichnet für die erste KünstlerInnensozialkasse Wiens verantwortlich, der Musikerinnen und Komponistinnen Wohnung und Arbeit beschaffte, damit sie autonom und frei leben und eigenständig Geld verdienen konnten, ohne sich verheiraten zu müssen. Leider lebt dieser Club nach außen hin sehr verschlossen; offizielle briefliche wie telefonische Anfragen auch von mfm blieben unbeantwortet.

Dr. Georg Hauer schrieb seine Dissertation über diesen Club, die aber nur über die Universität Wien als ein einziges Exemplar einsehbar ist. Dr. Hauer ist gleichzeitig Ehegatte der Club-Präsidentin Eleonore Hauer-Rona. Erwerbbar hingegen ist eine Art „best of“ dieser Dissertation als Buch16 (Autor: Dr. Georg Hauer), das aber für wissenschaftliches Arbeiten gänzlich nutzlos ist, da in diesem Buch auf jeglichen Einzelnachweis verzichtet wurde. In einem merkwürdigen persönlichen Gespräch mit Frau Hauer-Rona und Herrn Dr. Hauer im Mai 2018, die nach vorheriger Einladung und Absage überraschend doch zum Webenau-Gedenkkonzert ins Schlosstheater Schönbrunn gekommen waren, waren keine weiteren Einzelheiten über ein Archiv des Clubs oder zu Vilma von Webenau als Mitglied oder zu einem in Dr. Hauers Buch gezeigten und offenbar zu Vilmas Lebzeiten in Druck erschienenen Bühnenwerk (Die Prinzessin, Zwischenspiel in einem Aufzug, vollständiger Klavierauszug, hrsg. im Verlag Aurora Dresden-Weinböhla) zu erfahren. Trotz Abbildung/Abdruck im Buch (S. 119) wisse man nicht, wo sich dieser Druck heute befinde. Explizit weist Dr. Hauer in seinem Buch darauf hin, dass der Club an einer „feministischen Ghettobildung“ kein Interesse habe.17 Leider wird durch diese merkwürdige Zurückhaltung eine wissenschaftlich fundierte Forschung verhindert. Gerne hätte ich mich auch mit einer anderen Webenau-Forscherin in Graz – Elisabeth Kappel – kurzgeschlossen, aber auch hier wurden mehrere offizielle Anfragen per E-Mail und Telefon nicht beantwortet.

War Vilma von Webenau lesbisch?

Dabei ist gerade auch die feministische Forschung so bedeutend, um Vilma von Webenaus Leben verstehen und rekonstruieren zu können: Rochus Kralik von Meyrswalden vermutet nämlich, dass Vilma lesbisch gewesen sein könnte. Er verfasste eine Biografie18 über seine bekannteste Vorfahrin, Mathilde Kralik von Meyrswalden (1857–1944), die ebenfalls eine bedeutende Komponistin (mit wesentlich mehr Erfolg als Vilma) war, die in Beziehungen mit Frauen lebte (mit zum Beispiel bis zu ihrem Lebensende mit Dr. Alice Scarlates [1882–1958], Historikerin/Lektorin). Mathilde war auch enge Freundin zu Vilma von Webenau. Vilma hatte auch engen Kontakt zu Smaragda Eger-Berg (1886–1954), einer Schwester von Alban Berg, die aus ihrer lesbischen Veranlagung keinen Hehl machte.

„Muss man unbedingt über Homosexualität sprechen“ bzw. sie überhaupt für Forschungen in Betracht ziehen?, fragt Andreas Brunner und antwortet auch umgehend darauf: „Mit der Komponistin Mathilde Kralik von Meyrswalden verband sie [Vilma von Webenau] eine enge Freundschaft, Meyrswalden bezeichnete sie als ihre ‚Begleiterin‘, eine sehr offene und vorsichtige Formulierung, die viele Interpretationen zulässt. Meyrswalden, die auch später in Frauenbeziehungen lebte, war sich wie Webenaus sicher der strafrechtlichen Verfolgung von Homosexualität bewusst. Auf jeden Fall kannten sie das „Gebot des Schweigens“, denn die öffentliche Wahrnehmung eines von breiten Teilen der Gesellschaft verachteten und als „abnorm“ abqualifizierten Begehrens konnte leicht ins gesellschaftliche Abseits führen. Für die gesellschaftliche Sanktionierung weiblicher Homosexualität in der Wiener Gesellschaft des Fin de Siècle steht etwa Lilly Lieser (1875–1943, ermordet im Ghetto Riga). Aus einer reichen jüdischen Familie stammend, war Lieser einige Jahre eng mit Alma Mahler (1879–1964) befreundet, auf deren Vermittlung hin sie einige Jahre Arnold Schönberg als Mäzenatin unterstützte. Die beiden Frauen reisten gemeinsam und genossen mitunter auch auf Liesers Kosten das mondäne Leben – bis zu jenem Tag, als Mahler hinter das Geheimnis ihrer Freundin kam. Mahler brach sofort mit ihr, eine Geste, mit der Lieser von einem Tag auf den anderen eines wichtigen Teils ihres sozialen Lebens beraubt war.“19 Für Wien sind rund 60 Fälle bekannt, in denen Frauen im sog. Dritten Reich für ihre Homosexualität unter den dort bekannten österreichischen Paragraphen Unrecht widerfahren ist.20

Möglicherweise hat auch Vilma von Webenau, die diese Kreise kannte, davon erfahren und schwieg oder musste sich ggf. zurückhalten. Es wäre an dieser Stelle hochinteressant nachzuvollziehen, wie lesbische Netzwerke in dieser Zeit in Wien funktionierten. All dieses Wissen heute zu lesbischen und Frauenbeziehungen wären nicht möglich gewesen, würde es feministische Forschung nicht geben. Von einer „feministischen Ghettobildung“ kann daher nicht die Rede sein, sondern von einer Wissens- und Kulturbereicherung und interdisziplinärem Interesse. Ob auch Vilma von Webenaus mögliches Lesbischsein eine Verschlechterung ihres gesellschaftlichen Rufs darstellte? Wie hat sich ihr ggf. geheimes oder vielleicht auch öffentlich gemachtes Leben ggf. auf ihre Arbeit ausgewirkt? Sexuelle Beziehungen zu Männern konnte ich bislang keine nachweisen, Vilma von Webenau war nicht verheiratet – Hinweise auf offizielle Kinder konnte ich ebenfalls nicht finden. Ein Testament ist laut Nachlassakte nicht vorhanden. Ob sie Mitglied in der sog. Reichsmusikkammer war? In den Akten zur Reichsmusikkammer im Bundesarchiv in Berlin ist ihr Name laut Anfrage zumindest nicht auffindbar – ab 1932 finden sich bis zum Ende des sog. Dritten Reichs in der österreichischen Presse keine Hinweise mehr auf Konzerte oder Aufführungen von ihr.

Zustand des musikalischen Nachlasses

Alle von Vilma von Webenaus handgeschriebenen Noten in der ÖNB liegen in großem Hochformat vor, so geordnet, wie sie wohl eingebracht wurden. Aus teils mit Noten beschriebenen und zerschnittenen Papierstücken wurden Umschläge gebastelt, die teils mit durchgestrichenen ehemaligen Wohnadressen Webenaus versehen sind. Nicht auf allen Kompositionen steht ihr Name, aber ihre Handschrift ist deutlich erkennbar, das Notenbild klar, sauber und leicht lesbar. Von fast jedem Werk existiert eine Abschrift, in die meist mit Bleistift verbessert wurde. Manche Noten tragen deutliche Umblätterspuren (Fingerschmutz), manche gar keine.

Wie lange später nach der Erstschrift verbessert wurde, ist nicht bekannt. Liegen Tage, Monate, gar Jahre dazwischen? Alle Notenschriften sowie die verwendete Tinte und das Schriftbild gleichen sich, als seien sie innerhalb eher kurzer Zeit entstanden. Als seien sie alle keine Urschriften, sondern reine Abschriften. Auf keinem einzigen der eingesehenen Werke ist ein Entstehungsdatum verzeichnet. Auf dem Notenpapier findet sich allerdings ein Stempel einer (nicht mehr existierenden) Wiener Papierfirma sowie eine Nummer des Produkts. Über Vergleiche mit dem von Schönberg, Berg und Webern benutzten Notenpapier konnte ich ausmachen, dass dieses Papier seine Hochzeit zwischen 1890 und Mitte der 1920er Jahre hatte. Danach nimmt der Gebrauch dieses Papiers bei allen Komponisten deutlich ab (wohl Schließung der Fabrik). Je nachdem, wie produktiv man ist, braucht man dann entweder neues Papier oder kann auf einen großen Vorrat zurückgreifen. Es scheint, als habe Vilma von Webenau daher ab dieser Zeit nicht mehr komponiert oder auf anderem Papier weitergeschrieben (das nicht in diese Sammlung mitgereicht wurde). Es könnte sich daher bei diesen Noten auch nur um einen Bruchteil eines weitaus größeren Œuvres handeln. Hat sich Vilma von Webenaus Kompositionsstil verändert? Verfolgte sie die unter anderem von Schönberg eingebrachten neuen Entwicklungen? Ist auch sie eine „Mutter“ der Zwölftonmusik? Hatte sie gar Schönbergs Ideen als einzige Frau, die ihn so lange in seiner eigenen frühen Schaffenszeit begleitete, gar mitentwickelt? Blieb sie auch nach ihrer Studienzeit bei Schönberg diesem als Vorbild verhaftet? Konnte sie sich an den neuen (Zeit)Geschmack anpassen oder blieb sie der Spätromantik verhaftet? Fragen, die derzeit noch offenbleiben müssen bzw. umfangreichere Forschung benötigen.

Für das Rahmenprogramm der Ausstellung Ab nach München! Künstlerinnen um 1900 wählte ich aus Vilma von Webenaus reichhaltigem Schaffen vier kleine kammermusikalische Stücke: Kleines Stück für Violine und Klavier, Vier Jahreszeiten für Klavier, Kleines Stück für Violine und Klavier in drei Sätzen und Stück für Klavier vier Tänzerinnen gewidmet: Violett – Rot – Grün – Gelb, die deutlich spätromantisch tönen, aber auch durch impressionistisch-expressionistisches Abdriften in weitreichende Tonarten und großen Tonsprüngen innerhalb eines Werkes herausstechen.

Ausblicke

Von der Ausgrabung zur Wiederaufführung: Eine weitere deutsche Erstaufführung von einem von Vilma von Webenaus Werken (Ouvertüre zum Goldenen Horn) fand im Februar 2018 durch das Frauenorchester-Projekt Berlin in Berlin unter Leitung von Mary Ellen Kitchens statt. Wohl zum ersten Mal erklang dadurch wieder Webenau-Musik in Berlin, wo Vilma von Webenau ja zeitweise durch das Schönberg-Studium lebte. Allerdings ist noch völlig unklar, wo sie wohnte, wie sie dort lebte und in welchen Kreisen sie sich dort bewegt hatte. Am 17. Mai 2018 fand das Webenau-Gedenkkonzert zum IDAHOT* in Wien unter der Leitung von Attilia Kiyoko Cernitori statt, ebenfalls mit vorangegangener Beratung meinerseits.

Werke von Vilma von Webenau werden in der Konzertsaison 2019/2020 an oberster Ebene zu neuen Ehren kommen!

Am 4. Mai 2020 wird Dirigentin Oksana Lyniv (GMD Oper Graz) Vilma von Webenaus Symphonie für Streichorchester an der Oper Graz aufführen (Musikberatung teils durch mich), was hoffentlich die Forschung vor Ort anstößt und die Kulturszene dort auf Vilma von Webenau und ihre spannende Geschichte sensibilisiert.

Im Rahmen des 50jährigen Jubiläums des ORF-Radiosinfonie-Orchesters Wien hat auch die Dirigentin Marin Alsop in Aus nächster Nähe – die Kammermusikreihe des RSO mindestens ein Webenau-Werk auf dem Programm. Neue Aufmerksamkeit, die vor Ort der begeisterten Wiederaufführungen, durch das Aufgreifen meiner Forschungen und Publikationen und dem Interesse der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien, von QWIEN, dem Primavera Festival für Menschenrechte sowie der Wertschätzung der Organisation des IDAHOT* Wien zu verdanken ist.

Ein steiniger, zäher, nahezu forensisch rekonstruierter Weg mit noch vielen Sackgassen, der sich zu gehen dennoch schon jetzt unglaublich gelohnt hat. Vilma von Webenaus Werke sind berührende Abbilder einer aufbrechenden Zeit und einer außergewöhnlichen Frau, zu der es noch immens viel zu entdecken gibt.

Geheimnis lüftbar?

Stop, da fehlt doch noch etwas. Genau! Wie war das jetzt mit Vilma von Webenaus Grab? Die genaue Stelle im Zentralfriedhof konnte ich ausfindig machen. Ihre Grabstelle wurde noch einige Jahre bezahlt und dann in den 1960er Jahren offenbar eingeebnet. Laut Aussage der Friedhofsverwaltung wurde das Grab nicht wieder neu besetzt – es befindet sich genau zwischen zwei heute besetzten Gräbern. Könnten sich daher noch Knochenreste oder DNA-Spuren im Boden erhalten haben? Sollte dies der Fall sein, könnte vielleicht auch das Rätsel um die Mozart-Nachfahrinnenschaft gelöst werden: DNA-Proben aus den Gräbern der Familie Mozart in Salzburg (z. B. Leopold und Constanze Mozart) könnten ggf. auf Gemeinsamkeiten – oder Verschiedenheiten – analysiert werden. Schlummert dort womöglich eine völlig unterschätzte Weltsensation?

Einzelnachweise:

1 Vgl. Susanne Wosnitzka: Vilma Weber von Webenau – verwehte Spuren?, in: Internationaler Arbeitskreis Frau und Musik e. V. (Hrsg.): VivaVoce Nr. 99, Frankfurt am Main 2014, S. 2–5.

2 Vgl. Maria-Anna-Mozart-Gesellschaft (Hrsg.): Mozarts Enkelinnen (Stand: 30. Juni 2019).

3 Vgl. Susanne Wosnitzka: „Gemeinsame Not verstärkt den Willen“ – Netzwerke von Musikerinnen in Wien, in: Annkatrin Babbe und Volker Timmermann (Hrsg.): Musikerinnen und ihre Netzwerke im 19. Jahrhundert. Oldenburg 2016 (= Schriftenreihe des Sophie Drinker Instituts, Hrsg. Freia Hoffmann, Bd. 12).

4 „Am 5. d. M. fand hier ein sehr interessanter Vortragsabend der Schülerinnen der Frau Prof. Cäcilia Frank statt, unter denen Frl. Helena von Kallay, die jüngere Tochter des allverehrten Reichsschatzkanzlers Benjamin von Kallay, mit dem Vortrage von Beethoven’s „Les Silvaines“ einen ebenso berechtigten als rauschenden Erfolg davontrug. Auch Frl. Wilma von Webenau entzückte durch brillante Technik und geschmackvolle Vortragsweise. […]“, Wiener Salonblatt, Nr. 19, Sonntag, den 13. Mai 1900, XXXI. Jahrgang, S. 7.

5 Ab 1918 zeichnete sie unter dem Namen Vilma Webenau; Adelsaufhebungsgesetz, 1919 in Österreich in Kraft getreten.

6 Vgl. Anna Benedikt: „Ich wäre stolz, von Ihnen und Ihren Schülern bis zu einem gewissen Grad anerkannt zu sein als ‚Schönberg-Schülerin‘.“ Arnold Schönbergs Wiener Schülerinnen. Wien, 2008. Magisterarbeit, S. 68.

7 Vgl. ebda., S. 69.

8 Vgl. ebda., S. 22.

9 Vgl. ebda., S. 5.

10 Vgl. ebda., S. 60.

11 Vgl. Eva Marx, Gerlinde Haas: 210 Österreichische Komponistinnen vom 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Biographie, Werk und Bibliographie. Ein Lexikon. Salzburg–Wien–Frankfurt 2001, S. 385–389.

12 „Sie lebte und starb in ärmlichen Verhältnissen, auf den Ertrag ihrer Kleinrente angewiesen, in einem bescheidenen Kabinett im 21. Bezirk. Nie kam eine Klage über ihre Lippen, sie freute sich und war dankbar für jede Aufmerksamkeit, und die letzte Freude bereitete ihr die künstlerisch vollendete Wiedergabe ihrer sechs Lieder aus dem Zyklus Irdische und himmlische Liebe. Niemand von uns wusste von ihrer Erkrankung, von ihrem nahen Ende. Der liebevolle Weihnachtsgruß von der Leitung des Frauenklubs kam ungeöffnet zurück. Bescheiden, wie sie im Leben war, ging sie von uns.“ Vgl. Georg Hauer: Der Club der Wiener Musikerinnen. Frauen schreiben Musikgeschichte. Wien 2003, S. 216.

13 Vgl. ÖNB, Fonds F 146 Webenau, 103–105.

14 Vgl. Nachlassakte Webenau, WStLA, M.Abt. 212, A 12.

15 Vgl. Marx/Haas, S. 388.

16 Vgl. Georg Hauer: Der Club der Wiener Musikerinnen – Frauen schreiben Musikgeschichte. Wien 2003.

17 Vgl. ebda., S. 7.

18 Rochus Kralik von Meyrswalden: Ein Kuss von Franz Liszt. Mathilde Kralik von Meyrswalden. Hamburg 2009.

19 Vgl. Andreas Brunner: Historische Sexualität: Muss man unbedingt „darüber“ sprechen?, in: DerStandard Online, Artikel vom 17. Mai 2018 (https://derstandard.at/2000079485245/Historische-Homosexualitaet-Muss-man-unbedingt-darueber-sprechen, Stand: 29. Juni 2019).

20 Vgl. Andreas Jordan: Lesben unterm Hakenkreuz, in: http://www.gelsenzentrum.de/lesben_unterm_hakenkreuz.htm (Stand: 29. Juni 2019).

Entdecke mehr von Gaby dos Santos

Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.