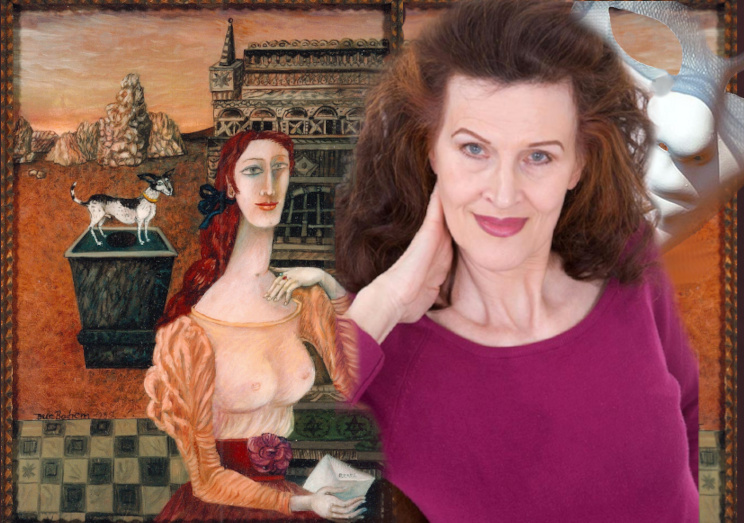

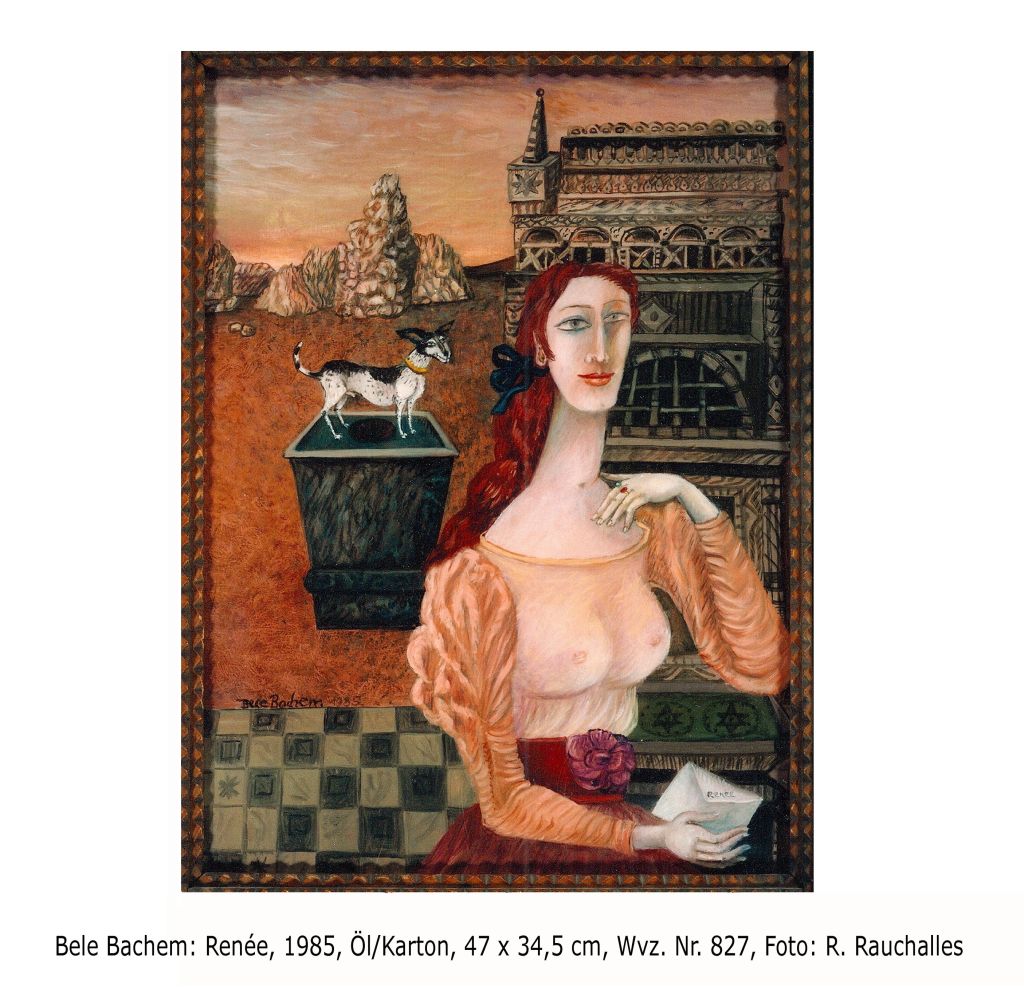

Renée Rauchalles (Foto) erinnert an ihre Künstlerkollegin und Freundin Bele Bachem, die 1985 auch sie portraitierte. Die Titelcollage stammt von Gaby dos Santos

Die Schwabinger Ikone Bele Bachem zählte in den 50er Jahren und noch weit darüber hinaus zu Deutschlands berühmtesten Frauen und wichtigsten Künstlerinnen.

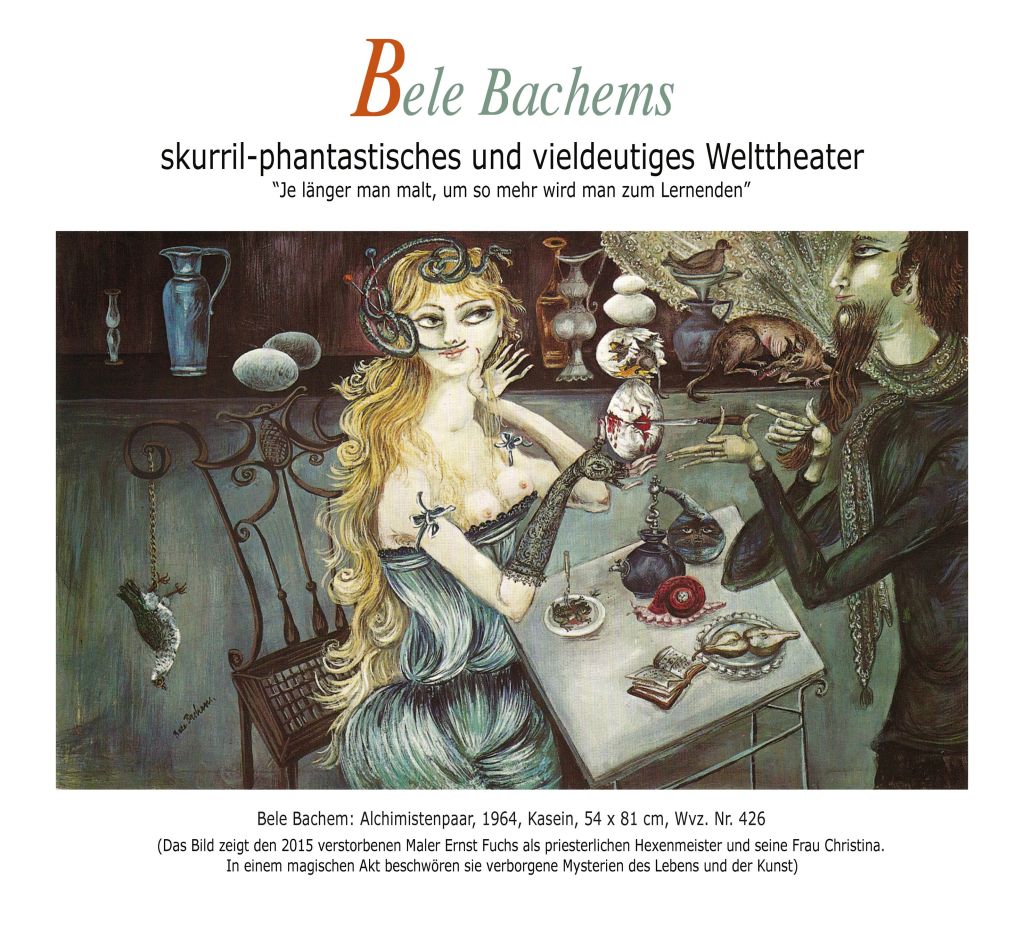

Sie ist am 17. Mai 1916 in Düsseldorf geboren und starb am 5. Juni 2005 in München. Der heutigen Jugend scheint diese Ausnahmekünstlerin, die als einzige Surrealistin Deutschlands bezeichnet wird, unbekannt. Das sollte und muss sich ändern bei einer Künstlerin, die mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet wurde, wie dem Plakatpreis Toulouse-Lautrec, dem 1. Preis „International de la Femme„ in Cannes, für das dort ausgestellte Bild „Alchimistenpaar„, das nachstehend zu sehen ist und wunderbar zum Ausdruck bringt:

„Bele Bachem besaß den Schlüssel zur geheimen Kammer des Unterbewussten.“

Dafür bekam sie auch den Preis der graphischen Sammlung München, die Medaille „München leuchtet“ in Silber und 1997 das Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland.

Als ich Bele Bachem kennenlernte, war ich Studentin. Wir, der Journalist Gerd Hedler und ich hatten in Bogenhausen eine kleine Galerie, in der wir u.a. auch ihre Werke ausstellten. Im Laufe der Jahre entstand zwischen uns – neben Zusammenarbeit – auch Freundschaft. So ist es mir ein großes Anliegen, Ihnen Bele Bachem heute wieder oder erstmals nahezubringen, auch deshalb, weil sie den meisten – und das schon zu ihren Lebzeiten – vorwiegend durch ihre frivol-witzigen und amüsanten Zeichnungen ein Begriff war und ist, die mit ihren Ruhm begründeten.

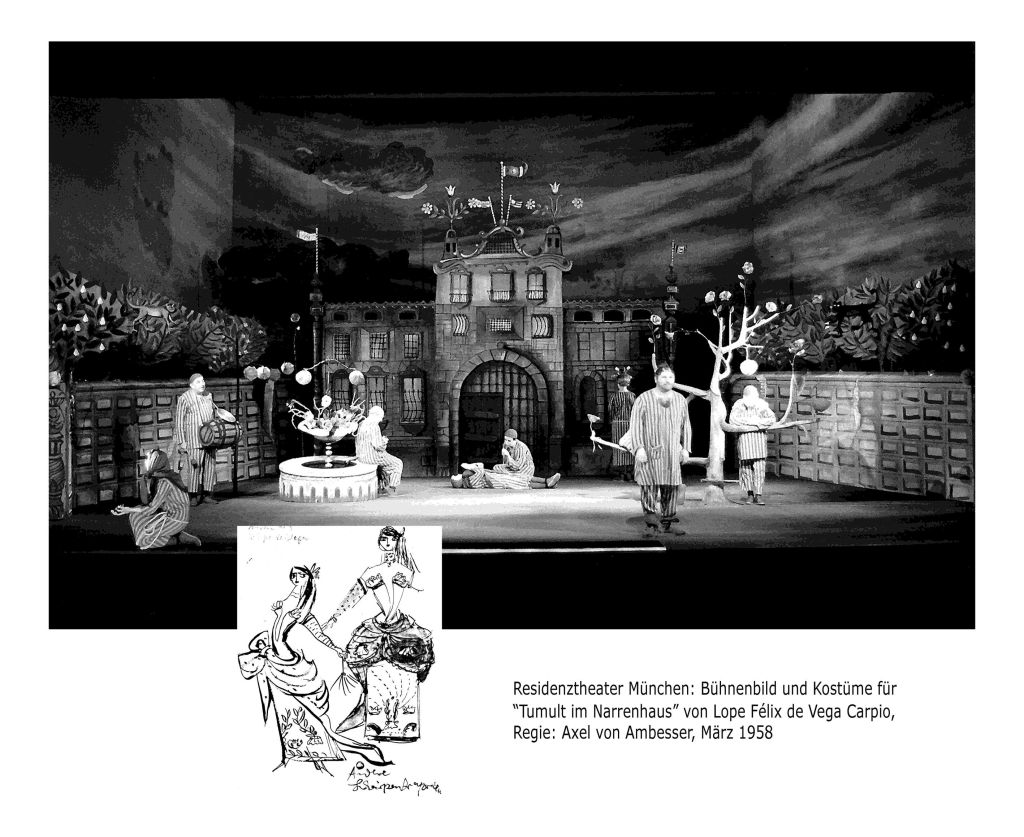

Aber das war nur eine Seite von Bele Bachem. Die Bildzeitung fragte, als sie 1956 am Hamburger Schauspielhaus unter der Intendanz von Gustaf Gründgens für das Lustspiel „Donna Diana“ die Bühnenbilder entwarf, von denen das Publikum hingerissen war: „Wer ist diese Frau? Wie wurde sie so berühmt?“ Dieser Frage will ich anhand einiger Lebensstationen dieser unkonventionellen und unangepassten Künstlerin nachgehen, die trotz ihres Erfolgs bescheiden, freundlich und zurückhaltend blieb. Dennoch war sie zäh im Verfolgen ihrer Ziele und wusste sich zu wehren, wo es galt, ihren Willen durchzusetzen. Geschäftstüchtig war sie allerdings nicht, aber „grausam“ fleißig.

Bele Bachem, Urenkelin des Kölner Verlegers Joseph Bachem und die Tochter des Kunstmalers Gottfried Maria Bachem, ein heute vergessener Lenbach-Schüler, sah sich selbst als Porträtistin. Für den Vater war jedoch klar: Bele wird ein zweiter Rubens und braucht keine Schule, also drillte er sie im Modellzeichnen. Die Schule holte sie später nach. Von der Mutter abgelehnt, bewunderte und liebte Bele ihren Vater sehr, zugleich aber fürchtete sie ihn zutiefst. Der allseits angehimmelte Liebhaber schöner Frauen war für sie DIE Zentralfigur. Er hatte sie gewindelt und ihr die Flasche gegeben, hatte mit ihr Balzac, Maupassant, Rimbaud, Haeckel und über Hexenverfolgungen gelesen, denn er war auch ein Sadist; freute sich an der Angst seiner kleinen Tochter, wenn er sie nachts als Teufel verkleidet aus dem Schlaf schreckte. Ihr die Eingeweide von Hühnern in die Manteltaschen zu stecken oder sie in seine eigenen, voll mit lebenden Mehlwürmern, greifen zu lassen, gehörte noch zu seinen harmloseren Streichen. Freude bereitete es ihm auch, in Straßenbahnen Stecknadeln mit farbigen Nadelköpfen – je nach Farbe der Kleidung – in den Po der Damen zu stechen. 1941 kam er bei einem Bombenangriff ums Leben. Auch seine gesamte Hinterlassenschaft, einschließlich der Bilder, die sich bei ihm befanden, wurde zerstört.

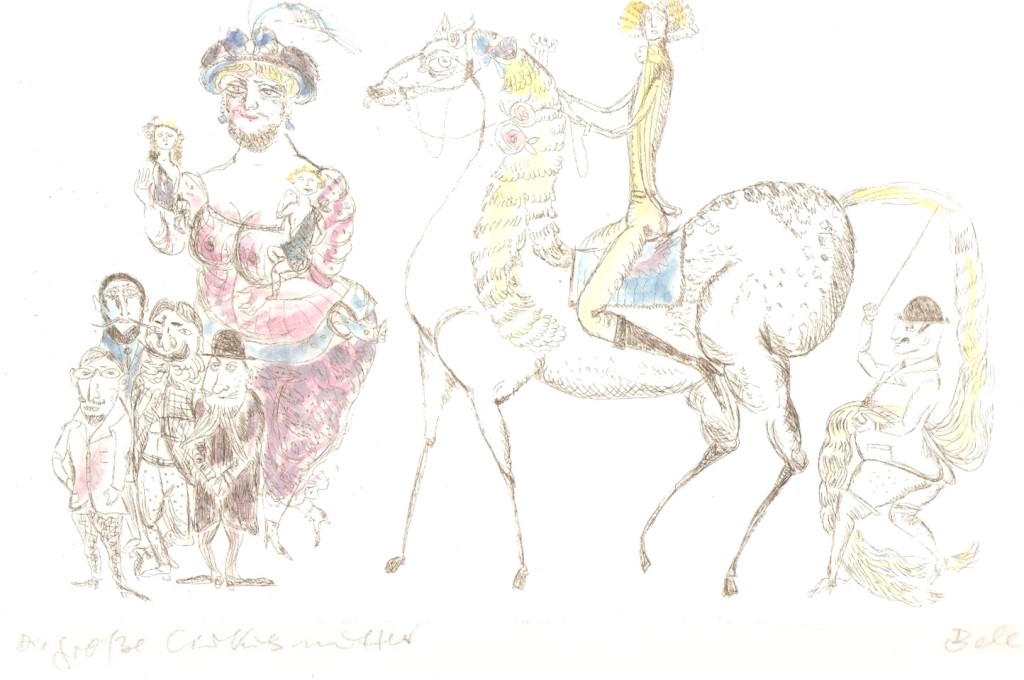

Nach der Schule und dem Besuch der Gablonzer Kunstgewerbeschule, ging Bele nach Berlin, wo sie – ausgestattet mit Eigenwilligkeit und bereits eigenem, angeborenem Stil -, von 1934 bis 1938 an den „Vereinigten Staatsschulen für freie und angewandte Kunst“ studierte. Gelernt habe sie dort nichts. Zunächst malte sie überdimensional große Porträts in Öl. Dann aber führte ein Traum dazu, dass sie – wegen ihrer außergewöhnlichen Phantasie – in der Malklasse ohne jegliche Korrektur tun konnte, was sie wollte :In ihrem Traum befand sich Bele auf einer Wiese, auf der ein kleines weißes Pferd herumsprang. Es kniete sich zu ihr und küsste sie heiß und zart ins Ohr. Plötzlich erklang hinter ihr lautes Gelächter. Es war ihre Klasse. Bele erwachte und das im doppelten Sinne: Der Traum hatte ihr Talent wachgeküsst. Sie setzte sich hin, zeichnete kleine weiße Zirkuspferdchen, dazu kleine Mädchen und das ganze Zirkusmilleu mit den Clowns, die auch später zahlreiche ihrer Werke bevölkern sollten.

1947 sah sie den Film Kinder des Olymp, der sie sehr faszinierte. Vor allem die Figur des Clowns, verkörpert von Jean-Louis Barrault, hatte es ihr angetan, denn durch diese konnte sie die Wirklichkeit hinter der verführerischen Maskerade enthüllen. Seit ihrem Traum jedenfalls malte Bele nur noch, was ihrer Traumwelt entsprach, und die war reich an bizarren unerschöpflichen Sinnenfreuden, mädchenhafter Unschuld, provokativen Vieldeutigkeiten und auch erdrückender Düsternis. Doch zunächst musste sie ihr Leben finanzieren, u.a. in einem Antiquitätenladen, den kaum jemand betrat, so dass sie Zeit zum Zeichnen hatte. Eines Tages erschien der Galerist Wolfgang Gurlitt im Laden. (Jaja, Cornelius Gurlitt, der mit den verschollen geglaubten Kunstwerken, war sein Großneffe.) Wolfgang Gurlitt hatte seit Ende des Ersten Weltkriegs die Berliner Galerie seines Vaters übernommen. Später führte er eine eigene in München, in der Bele dann 1963 auch ausstellte. Für Gurlitt entstanden erste kleine Zeichnungen, die sie zu einem Buch band und mit Texten versah.

„Drollige Käuze“ – 1940 – illustriert von Bele Bachem; Quelle

Durch seine Intervention erstellte sie auch 20 Illustrationen für das 1940 erschienene Buch Drollige Käuze. Sie wird später noch über hundert Bücher illustrieren, sogar sechs eigene schreiben, natürlich versehen mit ihren Zeichnungen, die ihr immer leichte Fingerübungen waren. Ihre Texte sind dabei genauso skurril wie ihre bildnerischen Werke.

Der ersten Auftragsarbeit folgten weitere: Sie zeichnete für ein großes Werbebüro, für einen armenischen Teppichhändler frischte sie mit Stofffarben die Muster alter Teppiche auf, einem kranken Inder las sie Grimms Märchen vor, sie restaurierte Bilder, entwarf Modezeichnungen, malte Möbel an usw.

1940 heiratete sie den Kunsthistoriker Günther Böhmer. Sie hatten sich auf der Akademie kennengelernt. Bele behielt ihren Mädchennamen, da sie unter diesem bereits veröffentlichte. Nach der Heirat zogen sie zu seinen Eltern nach Sonnenburg in der Brandenburg (b. Küstrin/Oder), wo Bele vor allem die idyllische winterliche Landschaft, mit Eiskunstlauf und Schlittenfahrten, in kleinen Temperabildchen festhielt. Im selben Jahr brachte sie Tochter Bettina zur Welt. Sie wurde für Bele ein immerwährendes Motiv und umgekehrt wurden für Bettina Böhmer die Mutter selbst und deren Werke ein ebenso dauerhaftes Motiv, da aus ihr eine großartige Fotografin wurde.

1941 musste Beles Mann als Unteroffizier in den Krieg ziehen. Dass in Sonnenburg von 1939 bis 1945 angeblich deutschlandfeindliche Personen aus den besetzten Gebieten in Frankreich, Belgien, Holland und Norwegen in einem KZ und Arbeitslager inhaftiert waren, schien Bele Bachem nicht mitbekommen zu haben. Beruflich sah es jedenfalls gut bei ihr aus. Schon 1939 konnte sie Miniaturzeichnungen in Zeitschriften wie Die Dame, Elegante Welt und Neue Linie veröffentlichen. Ihren Hang zu übergroßen Porträts hatte sie zudem aufgegeben, als sie eines Tages im Zimmer eines Herrn die Wände über und über mit Volkskunst und kleinen Biedermeierstichen dekoriert sah. Sie war davon ebenso entzückt, wie von dem Herrn, so dass sie eine Weile nur noch Miniaturbildchen malte …

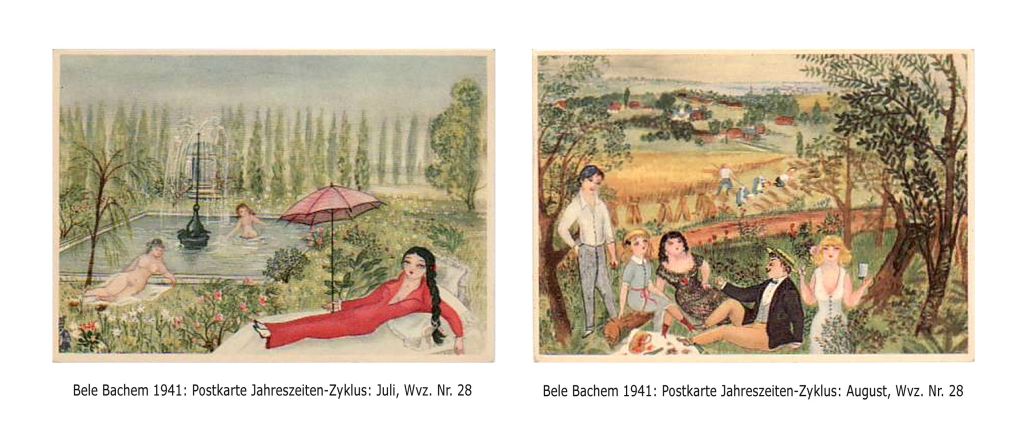

Woldemar Klein, der bereits in München, dann seit 1934 in Berlin einen Verlag für russische Literatur betrieb, später vorwiegend Kunstbücher und Kunstpostkarten herausbrachte und 1943 aus dem zerbombten Berlin nach Baden-Baden übersiedelte, wurde für die noch junge Bachem ein großer Förderer. Durch ihn wurde sie schnell bekannt, da er ihre Zeichnungen in seinem Verlag herausbrachte. Immer öfter wurden sie nun in Zeitungen und Zeitschriften veröffentlicht. Sie zeigten in der Zeit des Hitlerregimes große Wirkung. Den Leuten gefiel die malerisch anmutige Darstellung ihrer kindhaft entrückten Sphäre voll Koketterie und Dämonie. Bele machte Furore, wurde nun in große Gesellschaften eingeladen, bekam Porträt-Aufträge und eine Menge Fanpost. Als eine Frauenzeitschrift ihren miniaturhaft gemalten Jahreszeiten-Zyklus abbildete, brachte ihn Woldemar Klein als Postkarten heraus (siehe obige zwei Motive).

Er verschickte sie auch an Otto Falckenberg, den Intendanten der Münchner Kammerspiele. Zum Glück entgingen sie der Zensur der Reichskunstkammer, die Bele mit einem Veröffentlichungsverbot belegt hatte. Falckenberg war von ihren Zeichnungen fasziniert und engagierte sie für das Bühnenbild sowie Kostüme zu dem Lustspiel Minnifie. So fuhr die 27-jährige 1943, mit viel Angst im Herzen ob dieser großen Aufgabe, zum 70-jährigen Falckenberg nach München. Es wurde eine gute Zusammenarbeit, Bele sprudelte nur so vor Ideen. Probleme gab es allerdings bei den Damenkostümen: Die von Bele erwünschten tiefen Dekolletés waren so nicht realisierbar, der Intendant musste diesbezüglich ein Machtwort sprechen. Doch wie auch immer – die Kritiken fielen hervorragend aus. Leider blieb es in dieser Konstellation bei einem einmaligen Erfolg, denn kurz darauf wurden die Theater kriegsbedingt geschlossen und Falckenberg starb bereits 1947.

1945 kam Beles Mann aus dem Lazarett zurück nach Sonnenburg, musste dann aber vor den Russen flüchten. Teilweise zu Fuß landete er in Feldafing, wo er den ebenfalls geflüchteten Maler und Autor Lothar Buchheim kennenlernte. Mit dessen Hilfe – er hatte Verbindungen zu den Amerikanern – konnte Günther Böhmer in amerikanischer Uniform mit US-Jeep Bele aus Thüringen holen. Es sollte ein dreiviertel Jahr dauern, bis sie endlich in Feldafing eintrafen, wo ihr Mann zurück blieb, als es Bele Bachem nach München zog.

Eine neue große Liebe hatte Bele im Sturm erfasst und endete ebenso …

1948 fand sie in Schwabing ein kleines Dachatelier und es dauerte nicht lange, bis 1949 DER SPIEGEL über die erst 33-jährige und ihre Arbeit berichtete und ihr Konterfei auf dem Titel platzierte.

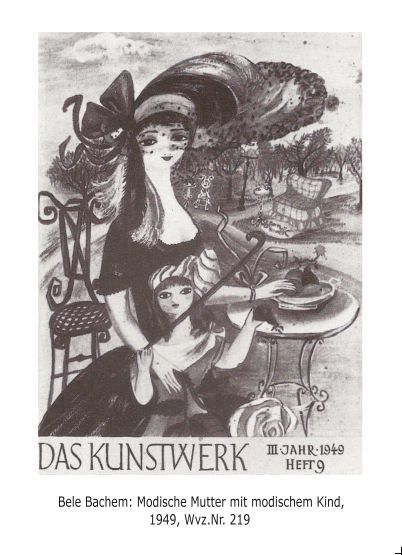

Ebenfalls 1949 zierte eines ihrer Bilder den Titel der von Woldemar Klein 1946 gegründeten Zeitschrift „Das Kunstwerk“. Sie gehörte zu den wichtigsten Publikationen für die Kunstgeschichte der Moderne und der Gegenwart in Westdeutschland. Bachems Bilder sah man nun häufig auf den Titeln verschiedener Zeitschriften, so auch ihr Temperabild „Dame auf gestreiftem Sofa“. Wegen des entblößten Busens gab es Aufregung, er wurde übermalt abgebildet. Selbst im Jahr 1970 gaben Beles blanke Brüste auf dem Plakat zu „Donna Diana“ im Münchner Deutschen Theater noch Anlass zum Ärgernis! Im Laufe ihres Lebens wurde über die zierliche, gerade mal 1,54 m kleine Künstlerin so oft berichtet, dass sie von einer ganzen Generation geliebt und verehrt wurde. Die „Ford Revue“ brachte ein ganzseitiges Foto von ihr. Man sieht sie im Bett ihrer im 5. Stock ohne Lift gelegenen Münchner Dachwohnung bei ihrer Lieblingsbeschäftigung, dem Zeichnen. Das war bereits ihr zweites, nun viel größeres Schwabinger Domizil, in das sie 1950 eingezogen war. Mehr als 48 Jahre wird Bele dort leben und arbeiten. Ihr Atelier war immer recht aufgeräumt. Als ich es eines Tages betrat, traute ich meinen Augen nicht, auf der Staffelei sah ich ein kleines Porträt von mir, aus dem Gedächtnis gemalt, auch den Hund, den es wirklich gab; s. nachstehendes Bild.

Bele hat ihre Porträts meist aus dem Gedächtnis gemalt, man saß ihr nicht Modell, auch wenn sie Nacktmodelle zwecks Studium malte. Die fünfziger Jahre wurden für sie eine äußerst produktive, arbeitsreiche, aber auch aufreibende Zeit mit zahlreichen Veränderungen. Von 1951 bis 1956 malte sie für die Firma Rosenthal eine Märchenwelt auf Porzellan und zwar direkt auf das Porzellan, nicht wie andere Künstler auf Papier, was dann übertragen wurde. Die heiteren und lieblichen Motive waren zu dieser Zeit genau die richtige Ablenkung für sie, denn der Tod ihrer großen Liebe, 1951, und einer zweiten, 1956, hatte ihre Seele verdunkelt.

In ihren Gemälden dagegen verarbeitete sie ihren Schmerz. Viele Bilder aus dieser Zeit hängen damit zusammen. 1954 reiste sie nach Florenz. Reisen war für Bele ein Muss, sie waren Anregung für neue Themen. Viele Werke entstanden entweder noch im Reiseland oder später zuhause. Von den Florenzer Kirchengemälden inspiriert, schrieb sie sich 1956 im Münchner Doerner-Institut ein, um die Technik der Kaseinmalerei zu erlernen. Sie wird sie nun in vielen ihrer neuen Bilder einsetzen.

Bald kamen die Theater wieder auf sie zu, als erstes 1954 Werner Egk von der Augsburger Städtischen Bühne, 1956 Gustaf Gründgens. Allein in den 50ern entwarf Bachem 7 Bühnenbilder, bis 1972 insgesamt für 18 Theater, teilweise auch Kostüme und Prospekte. Immer gab es dafür überwältigende Kritiken. Auch beim Film war sie nun sehr gefragt.

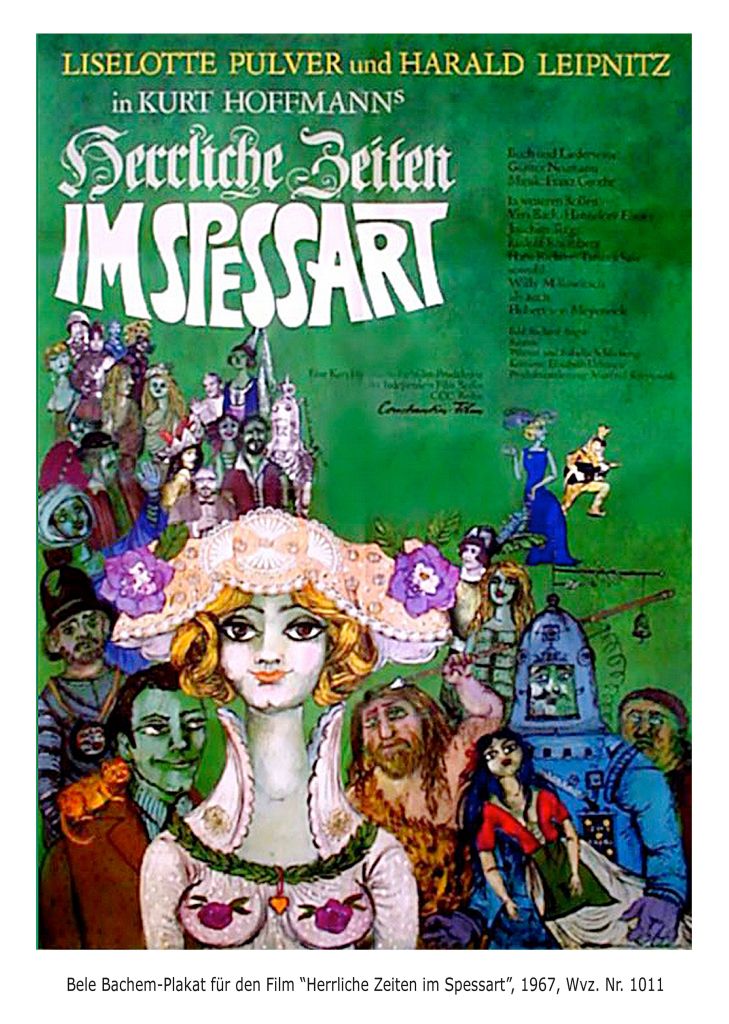

Zwischen 1954 und 1968 entwarf sie für über ein Dutzend Filme das Plakat, für einige auch den Vorspann. 1958 war es besonders ihr pfiffiger Trickfilm-Vorspann für Das Wirtshaus im Spessart von Kurt Hoffmann, der das Publikum zum Jubeln brachte. Noch Ende des gleichen Jahres bekam sie den Auftrag für den Film Die Halbzarte mit Romy Schneider. Neben dem Vorspann und den Kostümen entwarf sie zum ersten Mal auch die Raumausstattung. Diese Arbeit führte zu so großen Schwierigkeiten und Auseinandersetzungen, dass Bele für künftige Filme keine weiteren Ausstattungen mehr übernahm, sich nur noch auf Plakat oder Vorspann beschränkte. Verständlich, wenn man bedenkt, dass die Arbeit für diesen Film sie psychisch und körperlich so überanstrengte, dass sie mit Spritzen gegen die Lähmungen in den Händen ankämpfen musste!

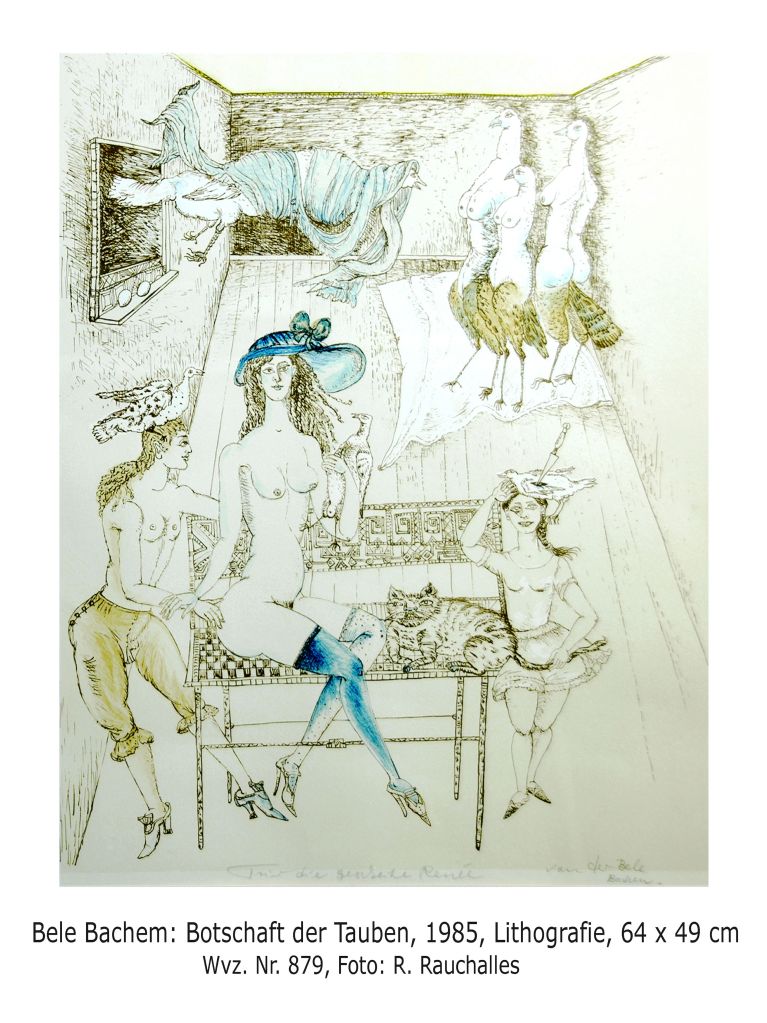

Während Bele also mit Porzellan-, Tapeten-, Textil- und Kachelbemalungen, Faschingsplakaten, Buchillustrationen, Bühnenbildern und Filmarbeiten beschäftigt war, nahm sie 1955 auch noch einen Lehrauftrag an die Werkkunstschule in Offenbach an, wo sie ca. 1 Jahr IIlustration und Aktzeichnen unterrichtete. Dort entdeckte sie für sich, dank einer dort vorhandenen Lithopresse, die Lithografie. Ihre erste entstand 1956, zahlreiche weitere folgten. Vorlage für die Lithos waren meist Zeichnungen, das Motiv veränderte sie in der Regel nur wenig.

Ab den 60er Jahren – nach der Heirat ihrer Tochter – nahm Bele kaum noch Aufträge an, um sich endlich mehr der Malerei zu widmen. Neben zahlreichen Zeichnungen, Lithografien, Radierungen, kleinen Bronzeskulpturen, Keramiken usw., entstanden nun ihre eigentlichen Gemälde, wie sie zu sagen pflegte, die nicht mehr viel mit der heilen Welt zu tun hatten, aber durchaus noch mit Humor. Und sie reiste jetzt noch mehr. Außerdem begann eine rege Ausstellungstätigkeit in Deutschland sowie in Italien, Frankreich, Schweiz, Holland, New York, die bis 2003 anhielt. Es versteht sich von selbst, dass Bele die Plakate dafür meist eigenhändig entwarf.

Nach wie vor blieb ihr bevorzugtes Thema das Ewig-Weibliche, ausgedrückt in Anspielungen und mythischen Verschlüsselungen, was an die „Zweite Schule von Fontainebleau“ erinnert. Ihre Frauen sind selbstbewusst in allen Lagen und Situationen, sie haben keine Scheu, sich spärlich bekleidet oder nackt zu zeigen, das auch im übertragenen Sinn. Ihre Männer dagegen sind nur Statisten, meist bekleidet, oft als Zwerge dargestellt, wie in dem Bild Blinde Braut, die nicht sieht, dass sie einen Kleingeist geheiratet hat. Wer nur das Verspielte, Frivole, Kokette und Erotische in Bachems Werken sieht, erkennt nicht, dass ihre Bilder oft nur auf den ersten Blick gefällig erscheinen. Der zweite zeigt, ihrem Naturell entsprechend, das durchaus melancholisch, zweifelnd und manchmal auch ähnlich der bösen Stiefmutter im Märchen ist, hintergründig die verschlungene Welt des menschlichen Daseins. Bachems Bilder sind das Psychogramm erlebter Realität, entlarven die Gesellschaft sowie Personen in ihrem Umfeld hinter deren Masken. Das Fragwürdige menschlicher Eitelkeit – nicht nur bei erotischen Abtenteuern – rückt ins Blickfeld. Oft ist sie träumend mit Erinnerungen befasst, auch mit der Vergänglichkeit, wie in nachstehendem Bild Tafel der Lebensalter.

Bele malte Erlebtes, stellte es häufig verwandelt und rückblickend dar. Aber auch sozialkritische Themen griff sie auf. Rätselhaftes und Geheimnisvolles spielt sich in Bachems Welttheater ab, in dem sie – wie im Traum – je nach Bedarf die Schwerkraft und Perspektive außer Kraft setzt. Da lässt sie schweben, turnen, tanzen, springen, verknotet Leiber ineinander, vertauscht Innen- und Außenräume, gleich der Innen- und Außenwelt, lässt uns durch Fenster von außen nach innen schauen und drinnen zugleich draußen sein.

Ihr Garten Eden dagegen ist karg und einsam, wie die meisten ihrer Landschaften, die einer Wüste gleichen, ohne Vegetation. Das kleine unschuldige Mädchen wird ihn mit seinen Träumen zum Leben erwecken, gewiss mit vielen Bele-Bildern …

Allein 300 Exponate zeigte 1986 die Galerie Ketterer zu Bele Bachems 70. Geburtstag, zusammen mit einem Werkverzeichnis, das mit 1294 Arbeiten ihre überwältigende Schaffenskraft bis dahin dokumentierte. Die Einführung zum Werkverzeichnis schrieb der Sammler und Kunstbegeisterte Rüdiger Maria Kampmann. Sein Beitrag erwies sich als das Beste, was bisher über Bele Bachem und ihre Arbeit geschrieben wurde. (Siehe Link unten) Darin reiht er Bele Bachem unter die fünf großen Malerinnnen des 20. Jahrhunderts ein, neben Gabriele Münter, Käthe Kollwitz, Ida Kerkovius und Paula Modersohn-Becker, von der letztes Jahr – über 100 Jahre nach ihrem Tod – mehr als 120 Werke zum ersten Mal in Paris gezeigt wurden. Ich hoffe, es braucht keine 100 Jahre, bis München eine umfassende Werkschau von Bele Bachem zeigt.

UND PROSPERPINA FREUT SICH DOCH –

Ein Essay zum 70. Geburtstag der Malerin Bele Bachem

Rüdiger Maria Kampmann, 1986

Natürlich wurde auch ihr 80. Geburtstag gebührend gefeiert, siehe SZ-Artikel unten. Die Münchner Galerie Hartmann veranstaltete eine Ausstellung, bei der sie von circa tausend Freunden, Kunstfreunden und drei Rednern gefeiert wurde. Kurz zuvor war sie ein letztes Mal innerhalb Schwabings umgezogen, da ihre bisherige Wohnung in Wohnungseigentum umgewandelt wurde, und es deshalb wegen der Bauarbeiten 18 Monate lang immer wieder hineinregnete.

Bis fast ins hohe Alter behielt Bele ihre mädchenhaft kapriziöse Gestalt und Ausstrahlung. Ihr Lächeln war das eines Kindes mit schüchternem Kassandra-Blick, aus großen dunklen Augen, die uns in vielen ihrer Bilder begegnen. Diese Augen versagten ihr in den späten Jahren nahezu den Dienst. Trotzdem malte sie bis fast an ihr Lebensende, denn, so sagte sie:

„Das innere Fieber trieb mich, das Leben, welches mir in die Seele genagelt wurde, immer wieder neu zu gestalten. Stets ein Versuch, etwas sichtbar zu machen, was man selber nicht weiß.

…

Wissend, dass die Corifeen auf dieser Bühne uns alle überstrahlen, dass jahrhundertealte Vorbilder über uns leuchten, so dass jeder im Selbstzweifel steht, der diesem Metier MALEREI verfallen ist. …“.

Renée Rauchalles, im März 2016

Homepage mit Vita, Galerie und Fotos

Ein Gastbeitrag für den GdS-Blog von

RENÉE RAUCHALLES:

Malerin, Autorin und Kulturjournalistin

> Details

Grundlage des Textes und der Bildauswahl ist ein Vortrag, den die Malerin und Autorin Renée Rauchalles im März 2016, im Ateliermuseum der Malerin Magda Bittner-Simmet hielt, übrigens ihres Zeichens eine ebenfalls starke Frauenpersönlichkeit und erfolgreiche Künstler-Kollegin. Bei den Veranstaltungen der dort angesiedelten Magda-Bittner-Simmet Stiftung bin ich seit Jahren Stammgast und traf dort erstmalig auf Renée; war sofort eingenommen sowohl von ihrer Präsenz wie auch von der Vita und der Kunst Bele Bachems. Es lohnt, ihr Werk präsent zu halten!

Gaby dos Santos im März 2021

Das Beitragsbild ganz oben zeigt ein Foto der Malerin und Autorin Renée Rauchalles montiert in ein Portrait von ihr, angefertigt 1985 von Künstlerkollegin und Freundin Bele Bachem.

Die Titelcollage stammt von Gaby dos Santos, dito die Theatermaske mit Perlenträne, das GdS-Logo

Entdecke mehr von Gaby dos Santos

Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.