Prolog

Es war der 19. Mai 2020 am späten Nachmittag, als das Antragsformular zum wochenlang erwarteten bayerischen Hilfsprogramm für freischaffende Künstlerinnen und Künstler online ging. Ich weiß noch wie heute, welcher Aufruhr schon nach wenigen Minuten durch die Sozialen Medien ging: Das Programm

- kompensierte die Corona bedingten Umsatzausfälle von Mitte März bis Ende April nicht,

- konnte nur für drei aufeinanderfolgende Monate für insgesamt maximal 3000€ beantragt werden, was an der variablen Einkommenssituation sowie den realen Umsatzeinbußen vieler Betroffener komplett vorbeiging,

- und schloss zunächst diejenigen aus, die bereits die Soforthilfe Corona beantragt hatten – egal ob sie Mittel daraus erhalten hatten oder nicht.

Da waren bereits herausfordernde Wochen ins Bayernland gezogen für Künstler und Kreative, die recht bald zu einer Schicksalsgemeinschaft gehören sollten: zu den vergessenen Soloselbstständigen. Die Infektionsschutzmaßnahmenverordnung der Staatsregierung hatte ihnen eine Art Berufsausübungsverbot erteilt.

Bis Anfang April sah es im Freistaat so aus, als würde die Soforthilfe Corona ihre Ausfälle abfedern. Doch als die Regularien des Bundes übernommen wurden, galt die Hilfe nur noch für betriebliche Fixkosten. Die können nur wenige Soloselbstständige aus dem Kunst- und Kultursektor vorweisen. Echte Unterstützung: Fehlanzeige!

Weil die Programm-Richtlinien zur Soforthilfe Corona nachträglich verändert worden waren, bangten viele lange Zeit auch darum, ob sie das erhaltene Geld vom Staat überhaupt behalten durften. Und einige sollten wenige Monate später sogar Post von Ermittlungsbehörden bekommen: Verdacht auf Subventionsbetrug…

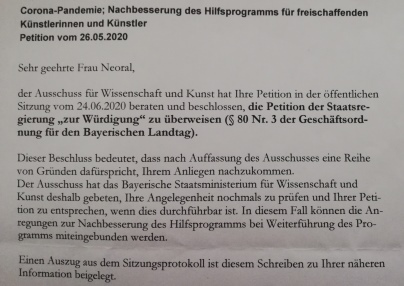

Szene 1: Die Petition

Mir war bewusst: Die Corona-Pandemie stellt die Politik vor völlig neue Herausforderungen. Trotzdem waren all diese Unstimmigkeiten eine Initialzündung für mein Engagement. Mit Unterstützung der Kulturplattform jourfixe-muenchen e.V., des Tonkünstlerverbands Bayern e.V., des Netzwerks Freie Szene München e.V. und von 220 Privatpersonen reichte ich am 26. Mai 2020 eine Sammelpetition zur Nachbesserung des Künstlerhilfsprogramms im Bayerischen Landtag ein.

Obwohl das verantwortliche Staatministerium für Wissenschaft und Kunst inzwischen einige Veränderungen vorgenommen hatte und die Soforthilfe Corona mit der Künstlerhilfe bis zu 3000€ kumulierbar war, wurde unsere Eingabe ein paar Wochen später vom zuständigen Landtagsausschuss mit dem Votum „Würdigung“ versehen. Das Kunstministerium musste sich also nochmal mit dem Künstlerhilfsprogramm beschäftigen.

Szene 2: Diskussionsrunde „Kultur in der Krise“

Eine Reaktion aus Staatsminister Bernd Siblers Haus blieb allerdings aus. Außerdem machte der pauschale Besucherzahldeckel Kulturveranstaltungen im Sommer 2020 unrentabel und verhinderte viele Konzerte und Aufführungen, die nicht mit staatlichen Mitteln gefördert wurden. Deshalb habe ich zusammen mit der Sängerin Anamica Lindig und dem jourfixe-muenchen e.V. am 28. September 2020 die Diskussionsveranstaltung „Kultur in der Krise“ im Münchner Volkstheater initiiert. Neben Kunstminister Sibler und den kulturpolitischen Sprechern der demokratischen Landtagsopposition Sanne Kurz (Bündnis 90/ Die Grünen), Volkmar Halbleib (SPD) und Dr. Wolfgang Heubisch (FDP) saßen verschiedene Akteure des vielgestaltigen Kultur- und Veranstaltungssektors auf dem Podium.

Hubert Aiwanger war an dem Termin leider verhindert. Weil einige Betroffene aus der Kultur- und Kreativwirtschaft aber eigentlich in seinen Zuständigkeitsbereich fallen, erwirkten Anamica Lindig und ich – unter anderem in persönlichen Facebook-Chats – einen Gesprächstermin mit dem bayerischen Wirtschaftsminister, zu dem uns Mitstreiter wie Roland Hefter und Béla Rieger begleiteten. Das Ergebnis dieses Treffens und unserer Diskussionsrunde war für uns eher ernüchternd: Zwar bekam das Thema mediale Aufmerksamkeit, konkret bewegt hat sich dadurch leider nichts. Wir sollten erst noch lernen, wie dick die Bretter wirklich waren, die es zu bohren galt…

Gespräch mit Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger

Diskussion „Kultur in der Krise“ (Foto: Max Ott)

Szene 3: Einladung in den Begleitausschuss

Am 30. September 2020 war das Künstlerhilfsprogramm ohne Nachfolgemodell ausgelaufen, obwohl steigende Inzidenzzahlen breiter angelegte Öffnungen im Kultur- und Veranstaltungsbereich wieder in weite Ferne rückten und die neuen Überbrückungshilfen des Bundes weiterhin nur Fixkosten abdeckten. Bei der Münchner Demo „Aufstehen für Kultur“, die von einer Initiative um die Bratschistin Veronika Stross organisiert worden war, lud mich Kunstminister Bernd Sibler am 24. Oktober 2020 überraschend von der Bühne aus in ein Gremium ein, das sein Ministerium bei der Ausarbeitung neuer Hilfen begleiten sollte.

Zusammen mit Anamica Lindig habe ich diese ehrenamtliche Aufgabe verantwortungsbewusst aber auch mit einer gewissen Skepsis angenommen: Wir sollten unsere Expertise einbringen und die neuen Programme über unsere Netzwerke an Betroffene kommunizieren. War das Ministerium wirklich an einem konstruktiven Dialog interessiert oder sollte unsere Energie in andere Bahnen gelenkt werden? Auch wenn ich seit etwa sieben Jahren nur noch gelegentlich freiberuflich als Sängerin arbeite: Mit meiner Erfahrung als stellvertretende Geschäftsführerin eines Vereins, der Berufsmusiker ausbildet und Konzerte veranstaltet, und mit der Rückendeckung von jourfixe-muenchen e.V. und der vielen Unterstützer meiner Sammelpetition habe ich mich der Herausforderung gestellt.

Im Begleitausschuss waren bzw. sind zahlreiche Kunst- und Kulturverbänden sowie die Initiatoren von „Aufstehen für Kultur“ und andere Einzelpersonen vertreten, die sich während der Corona-Pandemie in einem größeren Kontext für die Belange von Kunst- und Kulturschaffenden engagiert hatten. Leider hat das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst versäumt, rechtzeitig transparent zu machen, dass es sich nach eigenen Aussagen um ein „offenes Gremium“ handelte. Somit wurde auch nicht kommuniziert, an wen sich Interessierte für eine Aufnahme in den Ausschuss hätten wenden sollen. Anamica Lindig und ich hatten von Anfang an um diese Transparenz gebeten, aber man hat die Thematik im Kunstministerium scheinbar unterschätzt. Das hat leider auch zu Misstrauen gegenüber dem Begleitausschuss geführt.

Szene 4: Die Ausschussarbeit

Unsere Diskussionen mit den Ministerialbeamten waren teils kontrovers aber immer sachbezogen. Die Kommunikation mit einem so großen Gremium aus unterschiedlichen externen Beratern war für alle Beteiligten offensichtlich eine große Herausforderung. Der Begleitausschuss konnte Vorschläge, Anregungen und Rückmeldungen einbringen, aber es wurden nicht alle Lösungen und Änderungen in Richtlinien, Antragsformularen und FAQs vorab im Detail mit uns abgeklärt. Das Kunstministerium wurde neben dem Begleitausschuss durch die Bayern Innovativ GmbH unterstützt, die unter anderem die Online-Antragsformulare mit einem externen Dienstleistern entwickelte und umsetze.

Unsere zahlreichen Videokonferenzen und Mails drehten sich auch immer wieder um die Frage: Wie viele Betroffene können in einem so heterogenen Berufsfeld mit einem Programm, das akut helfen soll, erreicht werden? Welche „Einzelfälle“ müssen unter den Tisch fallen? Das war für mich die schmerzhafteste Erfahrung. Der Begleitausschuss konnte manches einbringen, was sonst nicht berücksichtigt worden wäre. In der Natur der Sache liegt wohl, dass nicht all unserer Vorschläge Eingang in die Konzeption und Umsetzung der Programme gefunden haben. „Spagat“ und „Kompromiss“ sind für mich die abgenudeltsten Begriffe der letzten Monate – aber sie kommen der Realität am nächsten.

Die Ausschussarbeit zog sich wochenlang hin: Das Kunstministerium musste sich mit dem Bund wegen der mittlerweile eingerichteten November- und Dezemberhilfen, der Neustarthilfe, aber auch in Sachen Grundsicherung abstimmen. Zudem verzögerten interne Abklärungen mit dem Finanzministerium und dem Obersten Rechnungshof (ORH) die Ausarbeitung der Programme.

Mir ist mittlerweile klar: Ministerratsbeschlüsse geben den Rahmen vor, trotzdem können Kleinigkeiten in einer Richtlinie oder einem Antragsformular in der Realität entscheidende Auswirkungen haben. Warum nach den langen Abstimmungsprozessen des Ministeriums nach wie vor Fragen offen sind, wie sich Bundes- und Landeshilfen zueinander verhalten, hat sich mir leider nicht erschlossen. Für mich ist es auch immer noch nicht ganz nachvollziehbar, warum ein Soloselbstständigenprogramm mit einem fiktiven Unternehmerlohn nicht im Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie erarbeitet wurde.

Szene 5: Licht und Schatten der neuen bayerischen Hilfsprogramme

Bis Ende Februar 2021 war ich in den beiden Arbeitsgruppen zum bayerischen Soloselbstständigenprogramm für Künstler und Vertreter kulturnaher Berufe und zum Stipendienprogramm „Junge Kunst und neue Wege“ aktiv. An den Beratungen zum verlängerten Spielstättenprogramm habe ich mich nicht beteiligt – das wäre mir neben meinem Beruf und sonstigen Verpflichtungen zu viel geworden. Hier meine persönliche Einschätzung zu den beiden Hilfsinstrumenten, die ich mit begleiten durfte:

SOLOSELBSTSTÄNDIGENPROGRAMM

Chancen & Besonderheiten:

– Es deckt die Zeiträume Oktober bis Dezember 2020 sowie Januar bis Juni 2021 ab. Pro Monat wird zur Sicherung der Lebensunterhalts ein fiktiver Unternehmerlohn von maximal 1.180€ bewilligt. Einigen kann das helfen, nicht komplett in einen anderen Beruf wechseln und noch größere Summen ihrer Altersvorsorge aufbrauchen zu müssen.

– Anders als die Bundeshilfen setzt das Programm einen Umsatzrückgang von „nur“ 30% voraus.

– Im Vergleich zum ersten Künstlerhilfsprogramm wurde es auf viele Akteure in kulturnahen Berufen ausgeweitet.

– Als Vergleichsbasis wird ein monatliches Durchschnittseinkommen aus dem Jahr 2019 herangezogen, womit es der variablen Einkommenssituation in der Kultur- und Veranstaltungsbranche mehr Rechnung trägt.

– Es berücksichtigt auch unstetig Beschäftigte, die 2019 wechselnde Festanstellungen hatten.

– Konnte die künstlerische/kulturnahe Tätigkeit aus privaten Gründen wie Schwangerschaft, Mutterschutz, Pflegezeiten oder längere Erkrankung im Jahr 2019 nicht durchgängig ausgeübt werden, werden als Vergleichszeitraum nur die vollen Monate der Erwerbstätigkeit 2019, hilfsweise die vollen Monate der Erwerbstätigkeit des Jahres 2018 herangezogen.

– Es ist mit den Wirtschaftshilfen des Bundes kumulierbar, die einen anderen Zweck verfolgen (Überbrückungshilfe II & III, November- & Dezemberhilfe, Neustarthilfe).

– Das Programm kann ohne die Hilfe eines Steuerberaters beantragt werden. Trotzdem werden die Kosten für einen Steuerberater zusätzlich übernommen, wenn sie angemessen sind – selbst wenn ein negativer Bescheid ergeht.

Fallstricke:

– Eine klare Öffnungsperspektive und die notwendige Planungssicherheit gibt es im Kultur- und Veranstaltungssektor aktuell immer noch nicht. Das Programm ist bis 30. Juni 2021 angelegt und wird deshalb als Unterstützung nicht ausreichen. Und natürlich kann es nicht den realen pandemiebedingten Umsatzausfall ersetzen. So werden einige weiterhin ihre Altersvorsorge angreifen, um an künstlerischen oder kunstpädagogischen Projekten arbeiten und über PR-Maßnahmen bei ihrem Publikum präsent bleiben zu können.

– Einige Sachbearbeiter in Bewilligungsstellen fordern von Antragstellern scheinbar viele Nachweise an, obwohl diese in den Richtlinien nur als Alternativen vorgesehen sind. Diesen bürokratischen Mehraufwand hätte man aus meiner Sicht verhindern können, wenn die Hilfen über die Finanzämter abgewickelt worden wären. Ich kann nur hoffen, dass sich nicht zu viele Künstler und Kulturschaffende davon abhalten lassen, ihren Hilfsantrag zu stellen.

– „Überkompensation“ in den Antragsmonaten Oktober bis Dezember 2020: Wer die November- und/oder Dezemberhilfe des Bundes beantragt hat, darf zwar einen Antrag für das Programm stellen. Die monatlichen Durchschnittseinnahmen im Leistungszeitraum können allerdings nicht höher sein, als der Monatsdurchschnitt im Vergleichszeitraum – bei den meisten also im Jahr 2019. Realitätsnäher wäre es aus meiner Sicht gewesen, statt dem Leistungszeitraum Oktober bis Dezember die monatlichen Durchschnittseinahmen aller Monate im Jahr 2020 heranzuziehen, die von der Pandemie betroffen waren. Denn es gab viele Monate, in denen letztendlich eine „Unterkompensation“ bestand, weil Umsatzausfälle nicht entschädigt wurden und keine passgenauen Hilfsprogramme existierten. Einige Antragsteller meldeten außerdem zurück, dass den Bewilligungsstellen offensichtlich nicht zeitnah übermittelt worden war, wie Überkompensation genau zu berechnen und zu bescheiden sei: ihre Anträge lagen einige Zeit auf Eis.

– Rückzahlungen beim verlängerten Soloselbstständigenprogramm (Januar bis Juni 2021): Es ist nur ein Antrag für den gesamten Leistungszeitraum möglich. Deshalb muss der Umsatz für einige Monate im Voraus geschätzt werden. Das gilt auch für die Neustarthilfe des Bundes. Was bei der „Endabrechnung“ an welchen Topf zurückzuzahlen ist, wenn die Einnahmen im Leistungszeitraum höher waren als im Voraus eingeschätzt, ist aktuell noch undurchsichtig. Die Neustarthilfe setzt einen Umsatzrückgang von mindestens 60% voraus, die Soloselbstständigenhilfe nur 30%. Wird bei der Endabrechnung des Soloselbstständigenprogramms ggf. berücksichtigt und kompensiert, dass ein Teil der Neustarthilfe zurückbezahlt werden musste, weil der Umsatzrückgang z.B. nur 40% betragen hat? Diese Fragen sind meines Wissens bis dato nicht eindeutig geklärt. Deshalb gilt es, auf jeden Fall Geld für Rückzahlungen zur Seite zu legen, wenn sich mehr Einnahmen im Leistungszeitraum ergeben als geplant.

– andere Hilfen für gleiche Leistungszeiträume beim verlängerten Soloselbstständigenprogramm (Januar bis Juni 2021) : Irritationen entstanden, weil im Antragsformular beim Antragsstart nach erhaltenen Wirtschaftshilfen „im“ Leistungszeitraum gefragt wurde. Manche haben deshalb die November- bzw. Dezemberhilfe oder die Überbrückungshilfe II angegeben, die ihnen im Januar oder Februar überwiesen wurde. Dieses Missverständnis löste sich auf, als aus „im“ plötzlich „für“ im Antragsformular wurde. Es werden also doch nur die Wirtschaftshilfen zur Berechnung von Überkompensation herangezogen, die für denselben Leistungszeitraum gelten (Überbrückungshilfe III, Neustarthilfe etc.). Diese müssen beim Antrag für das Soloselbstständigenprogramm gleichmäßig auf die Antragsmonate verteilt werden.

– Sackgasse Grundsicherung: Wer es sich nicht leisten konnte, auf das Soloselbstständigenprogramm zu warten, und deshalb Grundsicherung beantragt hat, darf diese nicht mit dem Programm aufstocken – selbst wenn ihm mehr aus dem Hilfsprogramm zustünde, als er aus dem ALG II bekommt. Wenn das Soloselbstständigenprogramm aber nicht ausreichen sollte, die Lebenshaltungskosten zu decken, kann man nachträglich mit der Grundsicherung aufstocken. Diese Sackgasse ist immer noch erklärungsbedürftig.

– Problemfall „Hybridexistenzen“: 51% der Einnahmen im Vergleichszeitraum müssen durch freiberufliche oder selbstständige Tätigkeit in einem künstlerischen oder kulturnahen Beruf erwirtschaftet worden sein, um antragsberechtigt zu sein. Das erschien auch mir sinnvoll. Etliche Rückmeldungen zeigen nun: Viele Kulturschaffende arbeiten in Festanstellung oder in anderen Berufsfeldern, aus denen sie mehr als 51% ihrer Einnahmen erzielen. Damit sind sie nicht antragsberechtigt, obwohl ihr Umsatz gegebenenfalls auch mehr als 30% zurückgegangen ist.

– Erschüttertes Vertrauen durch Subventionsbetrugs-Ermittlungen: Um für das erste Künstlerhilfsprogramm antragsberechtigt zu sein, hatten manche Bewilligungsstellen einigen Antragstellern angeblich geraten anzugeben, dass sie die Soforthilfe Corona gar nicht beantragt hätten, wenn sie keine Mittel daraus bekommen oder die Hilfe zurückgezahlt hätten. Das war wohl in der Phase zwischen dem 19. und 27. Mai 2020, als die Richtlinie und das Antragsformular geändert wurden. Und einige, die das Künstlerhilfsprogramm für Juni bis August bzw. Juli bis September 2020 beantragt haben, nahmen irrtümlicherweise an, es gehe nur um Hilfen des Bundes im gleichen Leistungszeitraum. Sie verwechselten also die Soforthilfe Corona, die bis Ende Mai lief, mit den Überbrückungshilfen und gaben an, dass sie diese nicht beantragt hätten. Einige von ihnen wurden deshalb mit Ermittlungen wegen Subventionsbetrugs konfrontiert. Wie viele dieser Verfahren bereits eingestellt wurden, ist unklar. Das Vertrauen in staatliche Hilfen hat darunter auf jeden Fall gelitten. Da hilft aktuell nur: Mut machen, Fragen zu stellen und sich Unterstützung für Anträge an der Info-Hotline, bei Vereinen, Verbänden und Gewerkschaften oder in einschlägigen Gruppen auf Social Media-Plattformen zu suchen.

Hier geht’s zum Soloselbstständigenprogramm des bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst (Antragsschluss: 30. Juni 2021): www.bayern-innovativ.de/soloselbststaendigenprogramm

STIPENDIENPROGRAMM

Chancen & Besonderheiten:

– Es gibt mehrere Antrags-Calls. Der erste endet am 31. Mai 2021 – insgesamt werden 5000 x 5000€ für zwölf Monate vergeben.

– In der erforderlichen Anfangsphase eures Schaffens befindet ihr euch laut Richtlinien, wenn ihr:

• im letzten Studienjahr an einer bayerischen Kunsthochschule oder an einer vergleichbaren Ausbildungseinrichtung in Bayern seid oder

• in den letzten fünf Jahren ein künstlerisches Studium oder eine künstlerische Ausbildung an einer bayerischen Kunsthochschule oder an einer nicht-bayerischen Kunsthochschule oder an einer vergleichbaren Ausbildungseinrichtung oder einen Aufbaustudiengang literarische Übersetzung abgeschlossen habt oder

• in den letzten fünf Jahren eine sonstige künstlerische Ausbildung abgeschlossen habt oder

• in den letzten fünf Jahren auf anderem Weg eine künstlerische Tätigkeit erstmals oder nach einer Pause von erheblicher Länge wiederaufgenommen habt.

– Wenn ihr keine staatliche Ausbildung absolviert habt, könnt ihr eure künstlerische Tätigkeit belegen durch:

• aktueller Nachweis über KSK-Mitgliedschaft und Nachweis des Versicherungsbeginns vor höchstens fünf Jahren oder aktueller Nachweis der Mitgliedschaft in einem künstlerischen Berufsverband oder in einer Verwertungsgesellschaft wie VG Wort und Nachweis des Beginns der Mitgliedschaft vor höchstens fünf Jahren oder eine Erklärung über die Pause von erheblicher Länge oder

• aktuelle Referenz einer fachkundigen Person oder Stelle (Berufsverband, Agentur, Label, Verlag), die Auskunft über die vor höchstens fünf Jahren begonnene oder wieder aufgenommene künstlerische Tätigkeit des Antragstellers geben kann oder

• Nachweis der Gründung eines künstlerischen Unternehmens (Steuerberater, Finanzamt) vor höchstens fünf Jahren.

– Ihr könnt auch einen Antrag stellen, falls ihr pädagogisch oder kunstvermittelnden aktiv seid, wenn der künstlerische Anteil dabei nicht völlig untergeordnet ist.

– Das Stipendium ist projektbezogen. Aber der Begriff „Projekt“ ist sehr weit gefasst: Als Musikerin und Musiker könnt ihr z.B. nicht nur an einer Komposition sondern auch an einer „Werkinterpretation“ arbeiten.

– Als Verwendungsnachweis ist am Ende nur ein Tätigkeitsbericht notwendig. Ihr müsst keine Kosten für euer Projekt aufschlüsseln. Und die förderungsfähigen Kosten sind recht weit gefasst. Lest dazu unbedingt in den FAQs unter „Wofür soll das Stipendium verwendet werden?“ nach!

– Ihr könnt euch gegenseitig für eure Projektvorhaben engagieren und dafür Honorare bezahlen. Wenn ihr als Musiker also z.B. miteinander probt, stellt euch Probenhonorare in Rechnung!

– Das Stipendium ist mit dem bayerischen Soloselbstständigenprogramm für Künstler und Vertreter kulturnaher Berufe kumulierbar, weil es einen anderen Zweck verfolgt und nicht unmittelbar zur Sicherung des Lebensunterhalts gedacht ist.

– Wenn ihr Grundsicherung bezieht: Ihr müsst das Stipendium beim Jobcenter angeben. Belegt eurem Sachbearbeiter unbedingt, dass das Stipendium nicht zur Sicherung des Lebensunterhalts gedacht ist. Über eine Anrechnung als Einkommen auf die SGB II-Leistungen entscheidet das Jobcenter.

Fallstricke:

– Das Stipendium bezieht sich nur auf die Anfangsphase des Schaffens. Es hätte viele Künstler in anderen Lebensphasen gegeben, die ein Arbeitsstipendium bitter nötigt hätten. Diese sind leider nicht antragsberechtigt.

– Die vielfältigen Möglichkeiten des Programms sind stark erklärungsbedürftig. Betroffene müssen z.B. dazu ermutigt werden, den Begriff des Projekts so weit wie möglich zu fassen.

– Ob das Stipendium als Einnahme bei der Grundsicherung angerechnet wird, liegt in der Entscheidungsgewalt der Jobcenter. Nach wie vor ist für mich nicht ganz nachvollziehbar, warum dazu keine offizielle, einheitliche Lösung mit den Jobcentern verhandelt werden konnte. Das sollte die Bayerische Staatsregierung dringend nachholen.

Hier geht’s zum Stipendienprogramm „Junge Kunst und neue Wege“: www.bayern-innovativ.de/stipendienprogramm

Epilog

Absicherungsmodus vs. Krisenmodus

Für mich hat sich durch die Arbeit im Begleitausschuss eine grundsätzliche Problematik herauskristallisiert: Auch in einer Krise sind die politischen und bürokratischen Wege offensichtlich zu lang, um schnelle Abhilfe zu leisten. Die Verzögerungen bei der Ausarbeitung der Hilfsprogramme wurden durch Abstimmungsprozesse mit Bund, Finanzministerium und Obersten Rechnungshof (ORH) erklärt. Leider konnte unser Gremium seine Vorschläge den verantwortlichen Beamten aus Finanzministerium und ORH nie direkt vortragen, das hätte vielleicht manches für uns nachvollziehbarer gemacht.

Mir stellt sich mittlerweile trotzdem die Frage: Warum gibt die Bayerische Staatsregierung bzw. eines ihrer Ministerien in dieser Krise dem Landtag so wenig Raum bei der Begleitung von Hilfs- und Förderprogrammen? Der kann sein Einverständnis erteilen – unbeschadet etwaiger Einwände des ORH. Das Parlament entscheidet letztendlich, welche Maßgaben aus einem Prüfbericht des ORH an die Staatregierung erfolgen.

Die Sache mit dem Vertrauen

Meine anfängliche Skepsis meldete sich während der Ausschussarbeit immer wieder. Denn auch mein Vertrauen wurde besonders dadurch auf die Probe gestellt, dass nach Ankündigungen wegen Abstimmungsprozessen immer wieder so viel Zeit bis zum Antragsstart ins Land gestrichen ist. Mir ist aber auch bewusst, dass es für die Ministerialbeamten eine Herausforderung gewesen sein muss, denjenigen zu vertrauen, die zuvor durch unterschiedliche Aktionen darauf aufmerksam gemacht hatten, dass die staatliche Unterstützung von Kunst und Kultur in der Corona-Pandemie nicht ausreicht.

Hinzu kam aber auch Misstrauen „aus den eigenen Reihen“: Offensichtlich macht man sich bei manchen grundsätzlich verdächtig, wenn man auf den Dialog mit regierenden Politikern und deren Ministerien setzt. Das spricht nicht gerade für das aktuelle „System“ Politik. Dem Begleitausschuss fehlte dann aber auch das Vertrauen mancher, die selbst gerne ihre Expertise eingebracht hätten. Denn leider hat das Kunstministerium wie gesagt vorab nicht klar genug öffentlich kommuniziert, wie dieses „offene Gremium“ zustande kam: Wer wurde aus welchem Grund eingeladen? An wen sollten sich diejenigen wenden, die in dem Ausschuss mitarbeiten wollten?

Ich finde mich mittlerweile so langsam damit ab: Wer sich für etwas intensiv einsetzt, wovon er nicht unmittelbar selbst profitiert, erweckt offensichtlich bei einigen erst einmal Misstrauen. Und es gibt offenbar Menschen und Institutionen, die sich im Besitz der Deutungshoheit sehen: Welches Engagement ist angemessen, welches nicht? Was ist solidarisch, was ist unsolidarisch? Mir ist aber inzwischen bewusst: Zum Vorwurf der fehlenden Solidarität hat mit beigetragen, dass der Freistaat Bayern kein eigenes Hilfsprogramm für alle Soloselbstständigen eingerichtet hat.

Durch gegenseitiges Misstrauen schwächen wir uns allerdings besonders in unserem Engagement für Kunst und Kultur sowie für die Kultur- und Kreativwirtschaft selbst. Ich danke deshalb allen, die mir und uns ihr Vertrauen geschenkt oder den klärenden Dialog gesucht haben.

Zukunftsmusik: Starke Netzwerke

Ein positiver Nebeneffekt der monatelangen Ausschussarbeit: Verbände sind in dem Gremium enger zusammengerückt und tauschen sich intensiv aus. Seit wenigen Wochen bin ich selbst für den Bayerischen Landesverband für Kultur- und Kreativwirtschaft (BLVKK) aktiv. Ende Februar habe ich mich aus dem Begleitausschuss verabschiedet, weil ich meine ehrenamtlich investierte Zeit und Energie anders nutzen wollte und mich besonders durch die BLVKK-Präsidentin Carola Kupfer, durch Bernd Schweinar, den Geschäftsführer des Verbands für Popkultur in Bayern e.V. (VPBy), und Andrea Fink, die Geschäftsführerin des Tonkünstlerverbands Bayern e.V., in dem Gremium gut vertreten fühle. Mein Dank gilt allen etablierten Verbandsvertretern, die mit Anamica Lindig und mir auf Augenhöhe zusammengearbeitet haben, und letztendlich auch Staatsminister Bernd Sibler, der den Begleitausschuss ins Leben gerufen und damit diese stärkere Vernetzung angestoßen hat.

Aktuell möchte ich mich verstärkt dafür engagieren, zusammen mit dem Vorstand des jourfixe-muenchen e.V. ein Netzwerk der Münchner Kultur- und Kreativwirtschaft mit aufzubauen und für den BLVKK den Bereich „creative culture“ mitzugestalten. Außerdem will ich besondere Helfer in der Not wie Olaf Kühne unterstützen, der sich rein ehrenamtlich ein irres Fachwissen angeeignet und mittlerweile über 1000 Anträge für Hilfsprogramme von Bund und Ländern begleitet hat – sogar Steuerberater suchen mittlerweile seinen Rat. Er kennt die Fallstricke der Bund- und Länderhilfen detailliert und versucht Augen und Ohren in der Öffentlichkeit und bei den Entscheidern dafür zu öffnen.

Die Fallstricke des bayerischen Kulturrettungsschirms könnten also zu kräftigeren Netzwerken werden, die Kunst und Kultur sowie der Kultur- und Kreativwirtschaft in Bayern in Zukunft eine gewichtigere Position ermöglichen – wir werden sie für weitere Unterstützung während und nach der Corona-Krise dringend brauchen… Das hängt aber auch stark von den Menschen ab, die in diesen Netzwerken die Fäden ziehen. Ich bin gespannt!

Hier ein Überblick über mein bisheriges Engagement – ein großes Dankeschön an Gaby dos Santos für all ihre Unterstützung:

Entdecke mehr von Gaby dos Santos

Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.