Eigentlich hatte ich Komponist Jon Michael Winkler darum gebeten, in einigen Zeilen seine Eindrücke des neues Werks von Michaela Dietl – „Requiem – Gedenken in Liebe, ein Tango“ – zu schildern. Tatsächlich aber hat ihn die Musik derart inspiriert, dass daraus, wie Winkler es bezeichnet, „eine persönliche Rhapsodie“ entstanden ist, eine Rhapsodie in Worten, die einen direkt in die Klangwelt von Michaela Dietls Requiem hinein zu katapultieren scheint … Für mich die ideale Einstimmung zur Uraufführung am Sonntag, 29. Mai 2016.

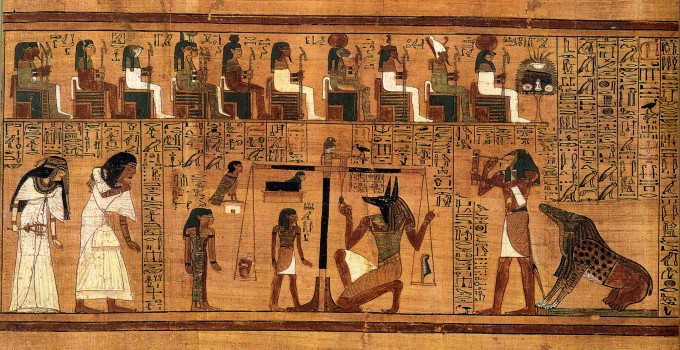

Die Botschaft des liturgischen Textes des Requiems ist eine universelle, die sich in ähnlicher Form auch in anderen Kulturen außerhalb der abendländisch-christlichen Welt wiederfindet, wie z.B. in den Totenbüchern der Tibeter oder der alten Ägypter.

Die Botschaft ist und bleibt zu allen Zeiten aktuell: „Gedenke Mensch, dass du sterblich bist!“ und genau aus dieser Erkenntnis heraus, schaut der Mensch mit einem erweiterten Blick auf sein Leben und trifft Entscheidungen, dieses Leben nach seinem Vermögen und gemäß seines ganz eigenen Sinns aktiv zu gestalten – nur im günstigsten Fall natürlich – Im ungünstigsten Fall hält er sich für ohnmächtig und ergibt sich resigniert dem Fatalismus. Kaum einer von uns ist aber in seiner Haltung nur der eine oder andere Typus – und so schwingt unser Leben zwischen diesen beiden Polen hin und her. Und genau dieses Schwingen zwischen emotionalen Gegensätzen bezeichnen wir erst als Leben.

Diese Wellenbewegung zieht sich nicht nur durch dieses aktuelle Werk Michaela Dietls, doch hier tritt sie wohl am deutlichsten hervor. Sie mit Hilfe von Klängen hörbar gemacht zu haben, erforderte ein hohes Maß an Selbstbescheidung: Ganz still zu werden, damit man den Klang dieser Bewegung in ihrem Auf und Ab, den Atem des Lebens in seinem Ein und Aus überhaupt erst erlauschen kann.

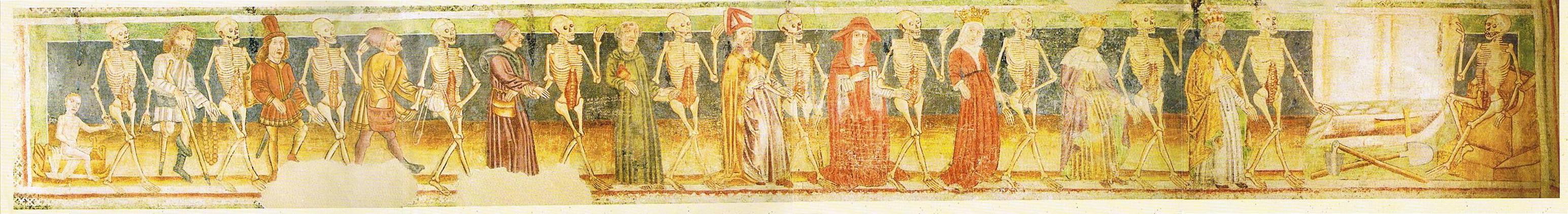

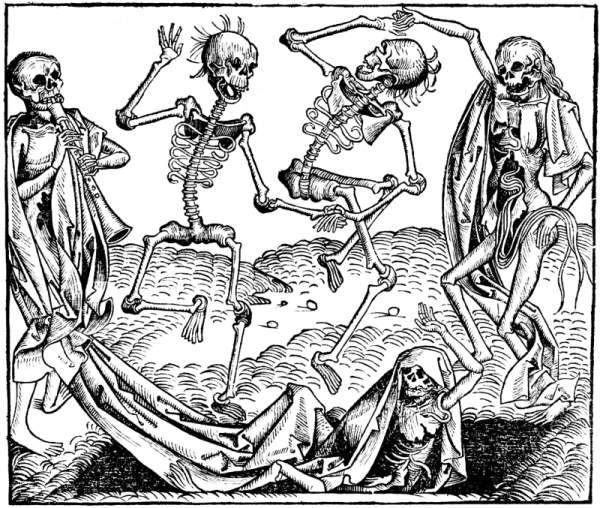

Die dabei gewollte und gewachsene Schlichtheit der hier vorgestellten Komposition, die in mir Assoziationen an Holzschnitte spätmittelalterlicher Totentänze erweckt, entspringt genau dieser freiwilligen Beschränkung und ist daher kein Mangel an kompositorischen Fähigkeiten oder artistischer Einbildungskraft, sondern schlicht Ausdruck einer Konzentration auf das Wesentliche als einer hohen, heutzutage leider eher selten gewordenen Tugend.

Michaela Dietl ist den meisten als Akkordeonistin, Sängerin und Liedermacherin mit zahllosen Facetten bekannt, bei vielen gerade wegen der eher grellen und derben Farben ihres hintersinnigen Humors beliebt. Mit ihrem Requiem zeigt sie sich nun in einem anderen Licht, nämlich dem der Tiefe und der Ernsthaftigkeit, die aber nicht mit Trübsinn und Schwermut verwechselt werden darf. Im Gegenteil: Ihr Stück ist geradezu ein Aufruf zu Vitalität und Lebensbejahung – die universelle Botschaft des Requiems wird durch ihre unkonventionelle Gestaltung hier zu einer Hymne auf das Leben.

„Ein Requiem mit Akkordeon-Orchester?“ wird sich vielleicht der eine oder die andere fragen und sich schwerlich etwas darunter vorstellen können. Doch ist gerade das Akkordeon dafür höchst geeignet, ist es doch ein „universelles“ Instrument: Es ist im Konzertsaal und auf der Straße, sowie in allen musikalischen Stilrichtungen auf unserem Planeten zu Hause; es kann seinen Spieler überall hinbegleiten, auf gesellige Feste und zu offiziellen Anlässen, wie Taufe, Hochzeiten und Beerdigungen. Dietls Musik merkt man die enge Verbindung mit diesen Hintergründen und ihre familiär begründete Beziehung zum Instrument mit jedem Ton an. Seit ihren Kindertagen ist es immer da gewesen, war deshalb nichts Besonderes für sie, aber das, was sie ihm entlockten sollte, ließ es doch zu etwas Besonderen werden.

Und was könnte besser geeignet sein, die conditio humana klanglich wiederzuspiegeln? – Durch die Hin- und Herbewegung seines Balgs atmet das Akkordeon wie ein Mensch, dessen Brustkorb sich weitet und wieder zusammenzieht. Es kann keuchen, zischen und zittern, erinnert in manchen Registern an die menschliche Stimme. Es spricht und formt seinen Klang über Klappen und Zungen wie unsereins über Stimmritze und -bänder. Und im Orchester (oder ist es dann doch eher ein Chor?) verbindet es sich mit seinen Geschwistern zu einem summenden Bienenschwarm, der aus der Ferne flüstern, dann wieder hochfahrend auftrumpfen kann, wie seine große Schwester die brausende Kirchenorgel. Es kann voll Demut im Verein mit der Stimme seiner Spielerin flehend das „Kyrie eleison“ säuseln und uns damit entzücken; dann wieder markig das „Dies Irae“ schmettern, dass uns der Schrecken durch Mark und Bein fährt… So habe ich es zumindest empfunden, als ich mich am Donnerstagabend vergangener Woche auf einer Sitzbank der Himmelfahrtskirche niederließ, um mich bei der einsetzenden Generalprobe ganz dem Lauschen zu ergeben.

Wie aus dem Nichts kommend strömt ein Ton durch den Raum, als wollte er den Beginn der Schöpfung symbolisieren und im Klang wiederholen. Denn alles, was ist, hat einen Klang – nein, alles ist Klang: Nada Brahma – Im Anfang war das Wort… Tastend kommen sparsam weitere Töne hinzu, absteigende, aufsteigende, als wollten sie vom Grundton aus einen Raum aufspannen und diesen als entstehende Welt erkunden, in der sie sich weiter entfalten können.

Der Klang der in der Kirche hallenden 16 Akkordeons hat dabei etwas Unwirkliches, wie von einer anderen Welt und ich muss unwillkürlich an Zeilen aus Stefan Georges Gedicht „Entrückung“ denken: „Ich fühle luft von anderem planeten… Ich löse mich in tönen · kreisend · webend… Ich bin ein dröhnen nur der heiligen stimme…“ Passend zu dieser Assoziation lässt mich der Einsatz des Alphorns zusammenzucken. Ich fühle mich an den Klang tibetischer Naturtrompeten erinnert, wie sie bei Ritualen buddhistischer Mönche zum Einsatz kommen. Ja, wie der heilige Urlaut OM durchtönt mich diese dem noch Überweltlichen angehörende, protoplasmatische Musik. Und nicht umsonst lässt sich unser Wort für „Person“ (neben der antiken Schauspielermaske) auch von „personare“ – „durchtönen“ – herleiten.

Denn sind wir etwas anderes als die Resonanz eines Teiltons des großen kosmischen Urklangs, der in einem einzigartigen Klangkörper den zugehörigen einen, unverwechselbaren Ton zum Schwingen bringt? Gefäß und Instrument sind jetzt zumindest alle hier: Komponistin, Dirigentin, Musikerin, Hörerin und Hörer, miteinander verschmolzen in einem Ton – dem Ton der Geburt, und das, wo wir doch am Anfang eines Requiems naturgemäß vom Tod zu sprechen pflegen…

Oder sollte dieses am Ende gar eine neue Geburt sein? – Bruchlos setzt sich wie zur Antwort eine archaische Prozession in Gang: Zu den liegenden Tönen der Oberstimme, Moll- und verminderten Septakkorden schreiten absteigende Viertel eines Trauermarsches gravitätisch wie das unabwendbare Fatum durch das Kirchenschiff. Zu den vorigen Klängen entfaltet sich zu einer pochenden Figur in den Bässen eine melancholische, unaufgeregte Melodie des Solo-Akkordeons, die in eine tröstlich anmutende, schnörkellose Kantilene der zwei Soprane wie von antiken Klageweibern übergeht, welche sich dabei über dezent langsam absteigende Terzen erhebt und in einem Dialog der scheinbar voneinander unabhängig geführten Stimmen mündet: Frage und Antwort des Lebens zwischen den Dämmerungen von Geburt und Tod – Das Spiel ist eröffnet – doch ist auch das Ende schon bekannt?…

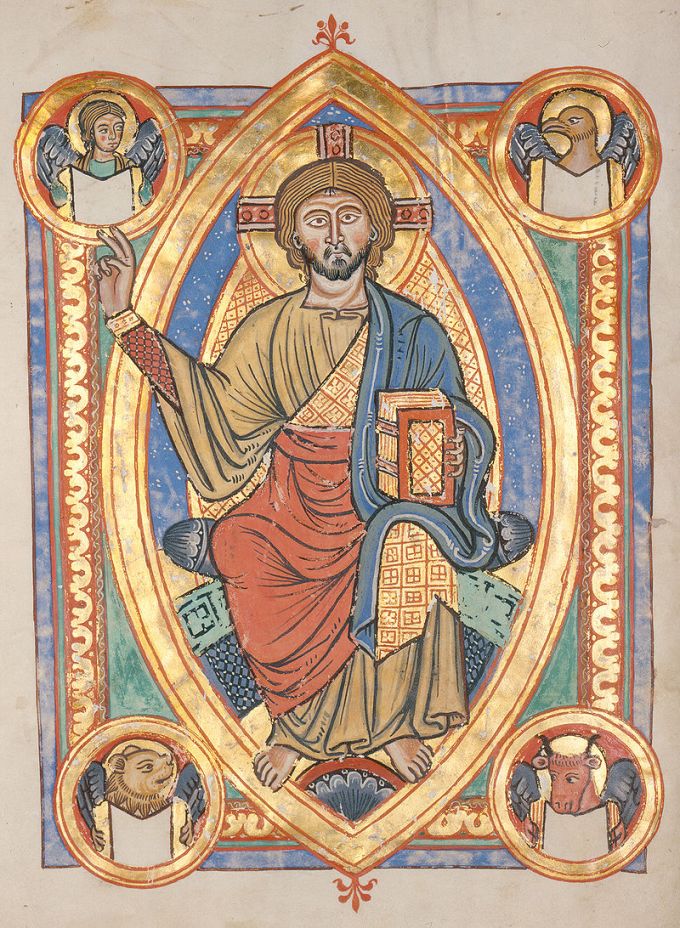

Diese Frage wird bis zuletzt offen bleiben, denn das, was bis hierher zu hören war, scheint nicht von dieser Welt zu sein und lässt deshalb auch keine Voraussagen zu… Mir fällt dabei auf, dass die Sitzbänke in der Himmelfahrtskirche einander zugewandt, fast in Form einer „Mandorla“ angeordnet sind, die auch „vesica pisces“, „Fischblase“ genannt wird.

Sie symbolisiert das weibliche Genital, den Schoss der Göttin, aus dem seit uralten Zeiten der sonnenhafte Sohn als Held und Erlöser entspringt. Auch in der späteren, christlichen Symbolik lebt dieses Urbild weiter in der Gottesmutter Maria und Christus, ihrem gesalbten Sohn.

Am oberen, vor dem Altar zusammenlaufenden Ende haben sich die 16 Akkordeonistinnen mitsamt ihrer Leiterin Dietl und der Alphornsolistin Roswitha Pross aufgebaut. Mittig vor ihnen steht die Dirigentin Katrin Schweiger, auf deren Höhe an den seitlichen Zugängen, sich als Stimme des Morgens und des Abends gegenüberstehend, die Sopranistinnen Beatrice Geisinger und Irmengard Zehrer. Zunächst hinter dem Altar agierend wird zum Finale im vorderen Teil Viorica Prepelita den „Tanz des Lebens“ aufführen.

Ich will hier bewusst darauf verzichten, die übliche adjektivische Hervorhebung der spezifischen Qualitäten der einzelnen Künstlerinnen vorzunehmen – die sie natürlich verdienten – denn was mich an dieser bewusst rein weiblich gehaltenen Besetzung am meisten fasziniert, ist die Einheit, die das Ensemble bildet. Als zuvor bei der Probe im Keller des Stemmerhofs die einzelnen Abschnitte durchgegangen wurden, kam es häufig zu Unterbrechungen, in denen jede Musikerin mit ihren Fragen zu Wort kam und auf ihr Anliegen auch eine befriedigende und umsetzbare Antwort erhielt. Sehr angenehm empfand ich dabei den Umgang auf Augenhöhe, bei der keine hierarchische Abstufung zu spüren war. Es ging immer um die Sache, die um ihretwillen in kameradschaftlicher Eintracht geklärt wurde, um das bestmögliche Ergebnis erzielen zu können. Dass hierbei alle Beteiligten mit ihrem Herzblut dabei waren, konnte auch einem außenstehenden Besucher wie mir nicht entgehen.

Jetzt bei der Probe im Kirchenraum, zeigen sich die Früchte der vorigen Arbeit: Hochkonzentriert und zugleich entspannt, nur mit einigen, wenigen Unterbrechungen entfalten sich das Werk und seine Wirkung in den Ohren der Musikerinnen ebenso wie in denen der wenigen anwesenden Zuhörern. Aus den zuvor gehörten klanglichen Mosaiksteinchen setzt sich in mir das Panoramabild einer fremden, doch zugleich vertraut anmutenden Landschaft zusammen. Eine Landschaft voller archaischer Elemente, wie sie schon zu hören waren, als die frühen Menschen begannen den Prototypen unserer heutigen Instrumente die ersten Töne zu entlocken; dazu getrieben von ihrer natürlichen, intuitiven Verbindung mit der sie umgebenden Natur, ihren Rhythmen und Klängen. Wie in einem Kompendium der Musikgeschichte erheben sich aus dem Strom der Töne aber auch Elemente späterer Zeiten: Mittelalterliche, liturgische Gesänge klingen an; barocke Polyphonie entspinnt sich in bitonal anmutenden Gesangslinien; sich dissonant reibende Cluster über ostinat pulsierenden Marschrhythmen gehen schließlich fließend in den Takt eines transzendental wirkenden „Tango des Lebens“ über, der ja selbst ein Hybrid unterschiedlicher Kulturen ist und somit nicht ohne Grund zum Namensgeber im Untertitel wurde: „Gedenken in Liebe – ein Tango“.

Das alles weckt in mir verschüttet geglaubte Erinnerungen an die vorzeitlichen Wurzeln eines indigenen Europas, das hier plötzlich und unerwartet in der heutigen Zeit zu neuem Leben erwacht und den alten Gestalten neues Leben einhaucht. Und in diesem, nur von Frauen zelebriertem Ritual eines Requiems, umgeben von durch und durch weiblicher Symbolik, scheint gar die alte, dreifache Göttin als Herrin über Geburt, Leben und Tod wieder auferstehen zu wollen…

Eine Flut von Assoziationen hat mich seit dem Einsatz des ersten Tones überschwemmt… Und die geschätzte Leserin und der geneigte Leser mag sich nun fragen, ob ich nicht zu sehr abschweife vom Eigentlichen, vom Wesentlichen? Ich hoffe und glaube es nicht – dank einem zweiseitigen, fast im Telegrammstil gehaltenen Text von Michaela Dietl, den sie mir nachträglich auf meine Bitte zukommen lässt, sehe ich mich in meinen Eindrücken gänzlich bestätigt. In knappen Worten fasst sie fast zwanzig Jahre ihres Nachdenkens und innerlichen Erlebens zusammen, das verborgen im Inneren heranwuchs, eben wie ein Kind im Dunkel des Mutterleibs. Und es kann auch kein Zufall sein, dass der zugrunde liegende, tiefsinnige und berührende Text von Felix Eder kurz nach der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter entstand und die Komponistin seit dem begleitete, sie förmlich zur musikalischen Umsetzung drängte.

Den eröffnenden Ton hatte ich richtig verstanden oder besser erlebt – denn wir alle sind ein Teil der Schöpfung, die sich auch in unserem individuellen Leben niederschlägt: Gezeugt durch den Akt, den man auch den „kleinen Tod“ nennt, kommen wir allein auf die Welt, wie aus dem Nichts und kehren am Ende unseres Lebens durch den „großen Tod“ wieder dorthin zurück. Dazwischen leben wir, gleichsam wie in einer Generalprobe, ein Leben zwischen Wollen und Loslassen; den zwei Tendenzen unserer Existenz, die sich umarmend im Tango unserer Sehnsüchte und unserer Resignation, unseres Zorns und seiner Transformation in Energie und Freude vereinen. Wie in Schuberts „Der Tod und das Mädchen“ ist der Tod dabei kein grimmiger Sensenmann, sondern der sanfte Freund Hein, der die Scheidenden vom lebenslangen hin und her gerissen sein erlöst. Mozart hat den Tod als seinen „besten Freund“ bezeichnet, stand da auf Michaela Dietls Zusammenfassung an mich – und ich möchte ergänzen: Don Juan, der toltekische Lehrer Carlos Castanedas, nennen ihn den „besten Ratgeber“ und der weise Plato gab auf dem Sterbebett seinen Schülern als letzten Rat, „Übt das Sterben!“, wie es heute noch in einer verbreiteten Meditation im Buddhismus üblich ist.

„Der Tod ist der Weckruf, der unvermeidliche Auftrag, der Erleuchtung erst möglich macht und unsere Seelen wachsen lässt,“ schrieb der vom Harvard-Professor zum Hindu gewordene amerikanische Schriftsteller Ram Dass. Michaela Dietl weiß das alles, schließlich hat sie Germanistik, Geschichte und Philosophie studiert. Aber das Wichtige daran ist, dass sie es aus sich selbst heraus weiß und spürt, vom Leben her kennt und adäquat ausdrücken kann: „Gäbe es den Tod nicht, würden wir uns wahrscheinlich keine Gedanken machen, was wir noch wollen,“ sind ihre eigenen, einfachen, wie eindringlichen Worte dazu. Ihr Requiem heißt nicht umsonst „Gedenken in Liebe“. Es ist aus der rückblickenden Perspektive eines/einer Sterbenden zu verstehen, weil wir im Angesicht des Todes mit anderen Augen auf das Leben blicken: Der Tod verleiht dem Leben erst seinen Wert…

Und das hört man ihrem Requiem an: Es ist aus erster Hand – erlebt, durchlitten, gefühlt, erhört; authentisch, unakademisch, unorthodox, inhaltlich wie formal nicht einzuordnen – am Schnittpunkt zwischen Alltäglichkeit und Transzendenz als den zwei Seiten derselben Münze: Ist doch der Begriff der „Banalität“ ohne eine Perspektive der Transzendenz nicht denkbar und die Erfahrung der Transzendenz ohne das Erleben der Banalität (des sog. Alltags) nicht erfahrbar. Hierin liegt die elektrisierende Wirkung des Stücks, das uns gleichsam ohne Vorwarnung an unserem „unabgeräumten Frühstückstisch“ abholt und auf eine „lichte Reise“ entführt, auf der wir unser Leben, eingebettet in den ewigen Kreislauf von Geburt und Tod, neu erkennen können; ein Erkennen, durch welches „jeder Handgriff ein Gebet“ werden kann – jenseits jeglicher definierten Konfession.

Dies ist ein Werk über uns alle – und für uns alle: Ein Requiem für jeden von uns…

J.M.Winkler © 19.05.2016

Kurzportrait mit einem Interview mit Michaela Dietl >>> Vom Gschdanzl zum Requiem

Entdecke mehr von Gaby dos Santos

Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.