„Ihre Geschichten sind unsere Erinnerungen“ – lautete ein Kernsatz von Mitveranstalter Alexander Diepold an diesem außergewöhnlichen Tag, den die Landeshauptstadt München, nach 75 Jahren, erstmals dem Gedenken an die deportierten und zum größten Teil ermordeten Sinti, Reisenden, Roma, Jenischen, Gaukler & Komödianten widmete.

Siehe dazu auch den GdS-Blogbeitrag „Porajmos“: „Das Verschlingen“.

13.3.2018: Impressionen vom Gedenktag für die deportierten Münchner Sinti & Roma

Wie schon im Herbst 2016, bei der Eröffnung der ersten Münchner Ausstellung, die der Verfolgung der Sinti und Roma gewidmet war, herrschte auf dem Münchner Platz der Opfer des Nationalsozialismus eine sehr familiäre Atmosphäre, was leider auch daran lag, dass sich seitens der Münchner „Mehrheitsgesellschaft“ weniger BürgerInnen vor Ort einfanden, als erhofft, ein Umstand, der sicher auch der Uhrzeit geschuldet war, tagsüber, mitten in der Arbeitswoche … sowie dem eisigen Wind.:

Das „Hallo“ dafür war umso lebhafter. Man kennt einander, ist oft, zumindest über drei Ecken, mit einander verwandt und beklagt gemeinsam zahlreiche Familienmitglieder unter den Opfern des Holocaust. Auch für mich fanden an diesem Nachmittag viele Wiedersehen statt, mit FreundInnen und lieben Bekannten, die in den letzten zwei Jahren mehr und mehr zum Bestandteil meines engeren Umfelds geworden sind.

Das Ausmass der Deportationswelle, die die Münchner Sinti und Roma Gemeinde im März 1943 überrollte, wurde bei der Gedenkfeier dadurch veranschaulicht, dass die Namen der Opfer, ergänzt durch die Daten zu Festnahme, dem Ziel der Deportation und – in den meisten Fällen – auch dem Tag der Ermordung, verlesen wurden.

Die Liste der „ziganen“ Münchner NS-Opfer nahm gefühlt kein Ende, und ich fragte mich, warum nur, bis zur Anerkennung des erlittenen Leids der Sinti und Roma während des Krieges und auch noch in den nachfolgenden Jahrzehnten, soviel Zeit hatte vergehen müssen?

Die Ausgrenzung von Holocaust-Opfern nach dem Krieg griff auch Madhouse-Chef Alexander Diepold in seiner Rede auf, aus der ich ausschnittsweise zitiere:

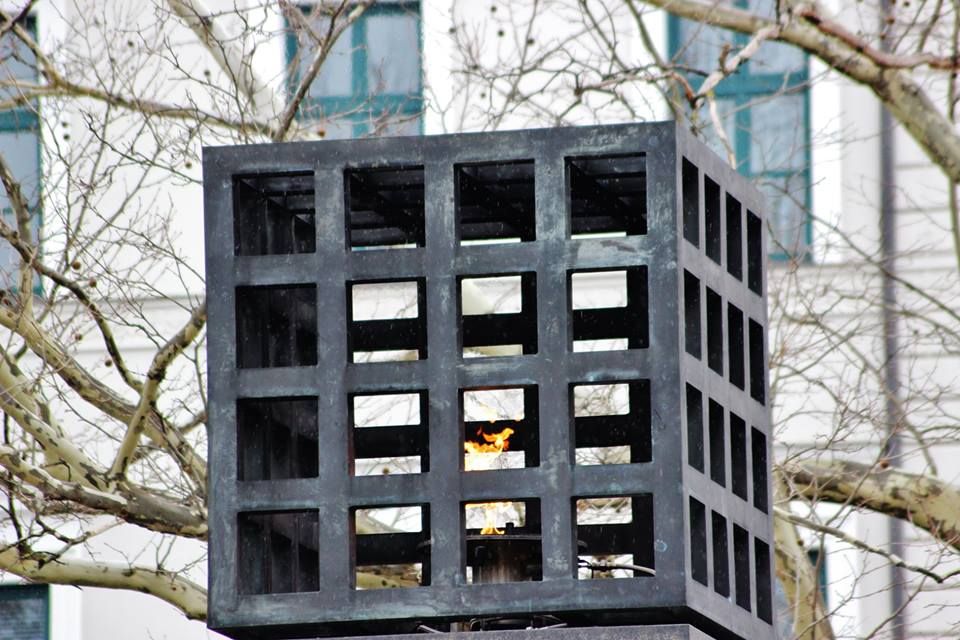

„75 Jahre hat es gedauert, dass auch der Minderheit der Sinti und Roma in der Weise erinnert wird, dass sie hier, am Platz der Opfer der Nationalsozialisten geehrt und gewürdigt werden. (…) Vor einigen Jahren waren hier die Opfergruppen einzeln benannt, nicht aber Sinti und Roma. (…) Dieser Platz, an dem das Ewige Licht brennt und nicht mehr ausgeht, ist nun der Ort, an dem allen, wirklich ALLEN Opfern des Holocaust gedacht wird. (…) Das Licht steht dafür, dass Menschlichkeit, auch unter der Unterdrückung, nicht ausgelöscht werden kann.“

„Dieser Gedenktag kam – ebenso wie der Staatsvertrag mit dem Freistaat Bayern im Februar 2018 – wie Oberbürgermeister Dieter Reiter es in seiner Rede formulierte – „nicht zu früh, aber besser heute als nie“. Stimmt! Schließlich gibt es immer noch genug zu tun, nicht nur in Hinblick auf die historische Aufarbeitung des Holocausts an den Sinti und Roma, Jenischen und Reisenden, sondern auch in Hinblick auf die weiterhin bestehenden Defizite bzgl. einer kompletten Gleichstellung dieser Volksgruppe innerhalb unserer Mehrheitsgesellschaft in München, in Bayern, in Deutschland und europaweit!„

Entsprechend schloss Alexander Diepold seine Ansprache mit den Worten:

„Wir hoffen, dass ein solcher Gedenktag und ein entsprechendes Rahmenprogramm auf die Sensibilisierung politischer Handlungsträger sowie zur Überwindung antiziganistischer Wahrnehmung in der Verwaltung beitragen kann. (…)“ –

„… und ebenso in weiten Teilen der Bevölkerung,“ möchte ich hinzufügen. Wie viel Aufklärungsarbeit diesbezüglich noch vonnöten ist, stelle ich in meinem eigenen Umfeld immer wieder fest …

Noch immer ist das Klischee der nomadenhaften, kriminellen und schmutzigen „Zigeuner“ in unserer Vorstellung verwurzelt. Reißerische Berichte über neueste Vergehen und bettelnde Banden von “Zigeunern“ untermauern solcherart Vorurteile und stehen einer differenzierten Betrachtung im Weg. (…) Oft gar nicht als solche wahrgenommen werden hingegen die integrierten ziganen Mitbürger_Innen und oft sind sie es selbst, die noch immer ihre Identität verschleiern, aus – leider durchaus begründeter – Angst vor beruflichen wie privaten Nachteilen > MEHR

Daher bemühe ich mich, durch Berichterstattung über meine Social-Media-Seiten sowie im GdS-Blog ein wenig zu einer den Tatsachen entsprechenden Wahrnehmung beizutragen. Was für mich als journalistisches Interesse im Herbst 2016 begann, ist mir inzwischen zu einer persönliches Herzensangelegenheit geworden!

Als unser aller Aufwärm-Station, bis zur Abendveranstaltung im Rathaus, diente dann der „Pub“ im Münchner Ratskeller, nicht wirklich zur Freude des Personals, das sich wenig fröhlich zeigte, angesichts der großen, bunten Menschengruppe, die sich unvermittelt eingefunden hatte.

Meine Freundin Ramona meinte, es läge daran, dass man sie als Sinti identifiziert habe.

Beweisen ließ sich Ramonas Vermutung nicht, jedoch zeigte die Äußerung, wie sehr Ramona die Vorurteile sensibilisiert haben, denen sie ihr ganzes Leben lang als Sinteza ausgesetzt war …

Jedenfalls setzte ich mich mit der Soziologin und Filmemacherin („Duii Roma„), Iovanca Gaspar, an einen Tisch, gemeinsam mit ihrem Sohn, dem Pianisten, Komponisten und Musikwissenschaftler Adrian Gaspar (s. Foto u.), der für den Dokumentarfilm seiner Mutter einen bemerkenswerten Soundtrack vertont und im Carl-Orff-Saal des Gasteigs uraufgeführt hat. Adrian lebt und arbeitet vorwiegend in Wien.

Die letzte Station der Gedenkfeierlichkeiten führte ins Münchner Rathaus, zu einem dieser hochoffiziellen Empfänge. Erstmals in der bundesrepublikanischen Chronik Münchens hatten sich dazu zahlreiche RepräsentantInnen der hiesigen Sinti- und Roma-Gemeinde im großen Sitzungssaal, der Schaltzentrale unserer Stadt eingefunden und teilweise ganz selbstverständlich in der ersten Reihe niedergelassen, die protokollarisch normalerweise, neben den Veranstaltern und unmittelbar Mitwirkenden, den Honoratioren der Stadt vorbehalten ist.

Mir gefiel dieser ungewohnte Ausbruch aus den ehernen Regularien des Protokolls -mitten hinein in die zwischenmenschliche Parität. Doch standen auch genug leere Stühle zur Verfügung, da von städtischen FunktionsträgerInnen an diesem Abend eher wenige zu sehen waren, abgesehen von der unermüdlichen Charlotte Knobloch, Präsidentin der IKG München, sowie einigen wenigen anderen, die durch ihre Anwesenheit Solidarität bekundeten, wie Ilse Ruth Snopkowski, Ehrenpräsidentin der Gesellschaft zur Förderung jüdischer Kultur und Tradition, für die ich 2011/2012 die Büroleitung und Organisation der 25. Jüdischen Kulturtage übernommen hatte. Als krank extra entschuldigt hatten sich der Grünen-Stadtrat Florian Roth sowie Claudia Stamm – Vorsitzende der Partei mut. Beide Politiker unterstützen die Interessen der Münchner Sinti und Roma schon seit einiger Zeit.Doch Sitzordnung hin oder her, befand man sich, mit dem Rathaus als Veranstaltungsort, im städtischen „LaLa-Land“ des Protokolls, das – für mich – oft schwer nachvollziehbaren Hierarchien und Regeln folgt.

So begrüßte Bürgermeisterin Christine Strobl (SPD), neben dem Bundesvorsitzenden des Zentralrats deutscher Sinti und Roma, Romani Rose und dem bayerischen Landesvorsitzenden, Erich Schneeberger, die protokollarischen V.I.P.s und die Redner des Abends, wie der Münchner Polizeipräsident, Hubertus Andrä, außerdem die zwei anwesenden Stadträte, darunter Christian Vorländer, SPD.

Foto: Behar Heinemann

Alexander Diepold , Initiator, in Kooperation mit u.a. der Landeshauptstadt München sowie dem Stadtarchiv UND Schlüsselfigur von Gedenktag und Themenwoche, blieb unerwähnt!? War möglicherweise einfach versäumt worden, seinen Namen unserer Bürgermeisterin in die Rede zu schreiben? Kann vorkommen, würde aber auch gewisse Schwachpunkte eines „Protokolls“ belegen, das, in den Sphären des „Honorigen“ konzipiert, Gefahr läuft, die eigentlichen ProtagonistInnen einer Veranstaltung zeitweilig zur Staffage geraten zu lassen. Selbst seit Jahrzehnten Veranstalterin, tat mir Alexander Diepold in diesem Moment menschlich sehr leid, da ich, auf Grund eigener Erfahrungen ahnte, wie viel Kraft und noch mehr Zeit er in die Verwirklichung dieses Anlasses gesteckt haben musste.

Dass in Folge auch der Bundesvorsitzende des Zentralrats deutscher Sinti und Roma, der von mir stets verehrte Romani Rose, Alexander Diepold und dessen Verdienste ebenfalls mit keinem Wort erwähnte, vermag ich nicht nachzuvollziehen, sind ihm doch das Engagement und die Verdienste Alexander Diepolds bekannt?

Aber, wie gesagt, bleibt das Protokoll für mich sowieso ein Buch mit sieben Siegeln.

Glücklicherweise erwähnte danach zumindest der bayerische Landesvorsitzende deutscher Sinti und Roma, Erich Schneeberger, Alexander Diepold namentlich und sprach ihm seinen Dank aus! Außerdem begrüßte er in seiner Ansprache – vermutlich ein protokollarischer Routine geschuldeter Lapsus, „die hohe Geistlichkeit“, die tatsächlich aber komplett fehlte. Was für ein Manko, angesichts der unrühmlichen historischen Rolle einer zumindest unterlassenen Hilfeleistung, die die Kirche bei der Verfolgung der „Zigeuner“ im Dritten Reich spielte!

> Siehe dazu Romani Roses Schilderungen im ZDF/bei Markus Lanz/12.09.14, Passage ab ca. Minute 6

Als Respekt einflößend, weil ebenso ungeschönt wie zukunftsweisend, empfand ich hingegen die Rede des Polizeipräsidenten Hubertus Andrä: (…)

„Die Deportation von Münchner Kindern, Frauen und Männern heute vor 75 Jahren war ein Verbrechen. Es war ein Verbrechen aus rassistischen Gründen, begangen durch Angehörige und unter Mitwirkung der Münchner Polizei. Daran gibt es nichts zu deuteln. (…)

Es ist mir eine Ehre, vor den Überlebenden, den Angehörigen der Opfer und den Menschen, die nicht müde wurden, auf das ihnen angetane Unrecht hinzuweisen, ein Grußwort sprechen zu dürfen. Dafür bin ich Ihnen sehr dankbar. Die Münchner Polizei ist sich ihrer Verantwortung vor der Vergangenheit bewusst. Wir schließen unsere Augen nicht vor der Schuld, die Münchner Polizeibeamte im Nationalsozialismus auf sich geladen haben. (…)

Die Diskriminierung der Sinti und Roma hat eine lange europäische Geschichte. Vorbehalte sind teilweise tief im kollektiven Bewusstsein verankert. Mangelndes Wissen über Geschichte und Gegenwart der Sinti und Roma gehen einher mit der Unterstellung einer Neigung zu abweichendem, ja kriminellem Verhalten. Diese gesellschaftlichen Vorurteile waren die Grundlage der Sondererfassung der Menschen durch die Polizei spätestens seit dem 19. Jahrhundert. (…)

Erst im Jahr !1965 wurde die Dienststelle aufgelöst, die Kartei in den Jahren 1970 bis 1974 vernichtet. Für die Münchner Polizei geht es bei Ermittlungen um Taten und Täter, ohne Ansehen der jeweiligen Person, aber niemals um Abstammung oder Herkunft. Wir verstehen uns als Hüter der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und treten für die Sicherheit aller hier lebenden Menschen ein. (…) Die Vergangenheit sei für die Gegenwart unerlässlich und würde an die jungen Polizeibeamten weitergegeben, als Hüter unserer demokratischen Gesellschaftsform. Solche Reden, in denen, statt irgendwelcher Floskeln, persönliche Empfindungen und Reflexionen spürbar werden, werten offizielle Empfänge für mich immer wieder auf, weil DER MENSCH hinter den WürdenträgerInnen, in berührenden Momentaufnahmen, wieder sichtbar wird ..

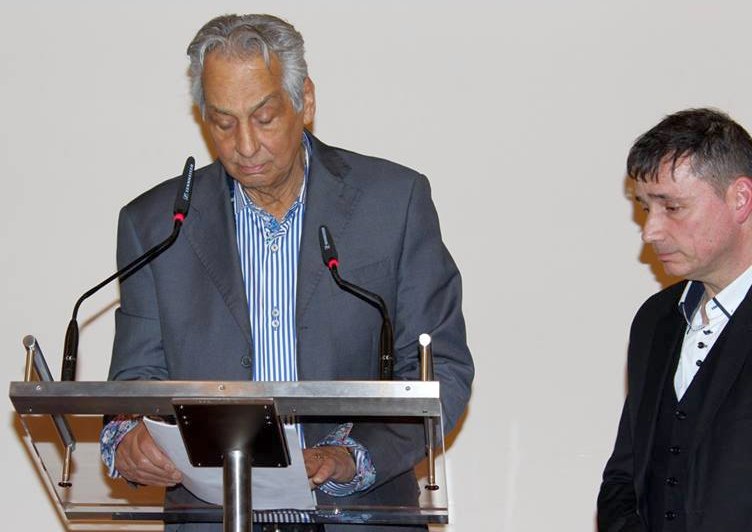

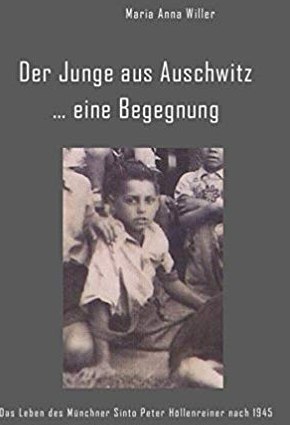

Zu solchen besonderen Momenten – wie hätte es anders sein können – zählte auch die Rede von Peter Höllenreiner, der als Kind die medizinischen Versuche und Höllen verschiedener NS-Konzentrationslager überlebt hat. Ich bin ein verfolgter DEUTSCHER. So bezeichnete sich der Münchner Sinto und Zeitzeuge selbst bei seiner Gänsehaut-Rede, die immer wieder – unter dem Druck seiner Gefühle – ins Stocken geriet.

„Die Rede von Peter Höllenreiner machte mehr als betroffen, als er von seinen Kindheitserinnerungen erzählte. Nur wenige Tage vor seinem 4ten Geburtstag wurde er mit seiner Familie und weiteren Sinti von München in das KZ Auschwitz-Birkenau deportiert. Insgesamt waren es über 140 Münchner Sinti und Roma die man als „Zigeuner“ diffamierte und verfolgte. Viele der Deportierten wurden ermordet. So verlor die Familie Höllenreiner allein 36 Familienmitglieder,“ erinnert Aktivistin Edith Grube in der Beschreibung zu ihrem Facebook-Foto weiter oben.

Die Rede von Zeitzeuge Peter Höllenreiner ist eine einzige Anklage, nicht zuletzt auch der Umgang der Bundesrepublik mit der „ziganen“ Minderheit in den Jahrzehnten nach dem Krieg. „Eine große Enttäuschung“, so Peter Höllenreiner.

„Nachdem er die Hölle mehrerer Konzentrationslager überlebt hat, kommt Peter Höllenreiner 1945 als Sechsjähriger zurück in seine Geburtsstadt München. Seine Schulzeit beginnt und die Welt begegnet ihm, als ob nichts gewesen wäre. ‚Hintere, in die letzte Bank!‘, heißt es in der Schule.

Die Ausgrenzung geht weiter. Peter Höllenreiner und seine Familie waren der nationalsozialistischen Verfolgung als sogenannte „Zigeuner“ ausgesetzt gewesen. Trotz Demokratie, neuer Regierungsform und der Erklärung von Menschenrechten – die alten Vorurteile blieben weiterhin: „Zick zack Zigeunerpack!“ Eine Lehrstelle hätte er als Sinto nie bekommen. Seine Kinder bekamen später auch keine. Die Ausgrenzung zog sich weiter durch die nächsten Generationen. Und immer wieder stand er als Sinto unter Generalverdacht. Er habe das Schlechte mit der Mutterbrust eingesogen, unterstellt ihm ein Richter. Doch Peter (….) schafft es, nach den traumatischen Kinderjahren ein erfolgreiches Leben zu führen – trotzdem er ohne Schulabschluss und Berufsausbildung ist. Er hat eine Gabe und weiß sie zu nutzen: Er kann Altes von Neuem unterscheiden. Er handelt mit Antiquitäten, später mit Schmuck. Er pachtet ein Geschäft in der Theatinerstraße. Inkognito natürlich, als Sinto hätte er ein Geschäft in dieser Lage nie bekommen. ‚Wir mussten uns immer beweisen.‘ Seine Vergangenheit streift er ab, so gut es geht. Auch seine Tätowierung am linken Unterarm.“ (Quellen der o.g. Zitate: Klappentext der Biografie (kursiv) und meine zeitnahen Posts, 13.3., direkt aus dem Rathaus)

Erst 2015 Jahren besucht Peter Höllenreiner erstmals wieder Auschwitz und erlebt er dort, nach eigenem Bekunden,einen der Höhepunkte seines Lebens: Papst Franziskus trifft holocaustüberlebenden Sinto Peter Höllenreiner beim stillen Gebet in der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau

Aus meinem Post 13.3.: Lange war es ihm gelungen, seine Erinnerungen zu verdrängen. Nun holen sie ihn immer stärker ein. ‚Jetzt habe ich jede Nacht Alpträume.‘ Sichtlich schwer fällt ihm auch, von seinen Erlebnissen im KZ zu erzählen. Immer wieder bricht ihm die Stimme … Ich ertrage es kaum noch, ihm zuzuhören. Abschließend wünscht er sich, die aktuellen Fortschritte im Umgang mit „seinen Menschen“ hätte er in seiner Jugend erleben dürfen und fügt in seiner Rede, an den Polizeipräsidenten gewandt, hinzu: „Ich wünsche mir, dass das jetzt begonnene Gespräch weitergeführt wird. Rassismus darf nicht unter den Tisch gekehrt werden“ (…) „Wir möchten uns nie mehr verstecken müssen!“

Nach seiner Rede gab es Standig Ovations für Peter Höllenreiner. In meinem Facebook-Post notierte ich: Musikalischer Ausklang mit Sandro und seinem Trio. Zum dahin schmelzen. Begeisterter Applaus und würdiger Abschluss dieses Tages ganz im Zeichen des Gedenkens an die Deportation und Ermordung der Münchner Sinti, Roma, Jenischen, Reisenden, Gaukler und Komödianten. Und hoffnungsvoller Auftakt zu einem neuen festen Termin in der jährlichen Münchner Kulturagenda.

Christine Strobl schließt die Veranstaltung, wohltuend abseits aller protokollarischen Diktate, mit der für sie typischen Münchner Herzlichkeit und dem Fazit, dass sie selten eine so berührende Veranstaltung erlebt habe, nicht zuletzt wegen der Rede Peter Höllenreiners. Sie dankt ihm mit der Feststellung, dass sie beide die Münchnerische Färbung in der Aussprache verbinde. Liebenswert.

😊Und quot erat demonstrandum: Wir ALLE sind Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt und dieses Landes, in dem die Sinti schon seit Jahrhunderten unter uns leben! Und augenscheinlich allmählich auch immer mehr mit uns! Zeit wurde es ja!

Nach dieser Veranstaltung fühle ich mich fast schon wieder versöhnt mit den protokollarischen Gegebenheiten solcher Veranstaltungen …

fast, denn auf die vielen emotionalen Höhepunkten folgte …

ein abruptes Ende der Veranstaltung!

Seit Beginn meiner Kulturarbeit 1994 habe ich unzählige städtische und staatliche Empfänge erlebt, aber noch nie, dass nicht zumindest ein Getränk im Anschluss an eine Veranstaltung gereicht worden wäre, zumal eine ganze Reihe von Gästen extra angereist und schon seit dem Nachmittag vor Ort in München gewesen waren.

Obwohl sogar eine Delegation aus Spanien und Serbien vor Ort war, zeigte sich die Weltstadt mit Herz nicht gerade von ihrer besten Gastgeberseite, als mit dem offiziellen Ende auch keine Möglichkeit zu einem weiteren Austausch mehr bestand und ein abruptes Auseinanderdriften der Teilnehmer wenig schönen Ausklang bedeutete, obwohl ein kleiner Stehempfang dies ebenso abgefangen hätte, als es dem Anlass angemessen gewesen wäre.

Journalist Erich Neumann auf My Heimat.de:

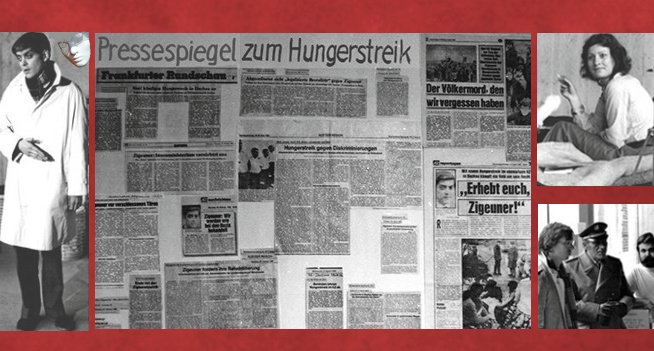

Mein Fazit: In den vergangenen beiden Jahren hat sich mehr in Bezug auf die Aufarbeitung des „Porajmos“ und die Gleichstellung der Sinti & Roma in München getan, als in den 73 Jahren zuvor. Einen ersten Meilenstein setzte 1980 ein Hungerstreik auf dem Gelände der KZ-Gedenkstätte Dachau, angeführt von Romani Rose, der eine breitere Öffentlichkeit für dieses Thema sensibilisierte.

Abgesehen von der überfälligen Unterzeichnung des Staatsvertrages, hat sich nun in München vor allem Alexander Diepold Siebenmeilen-Stiefel übergestreift:

Vor einem Jahr noch, am berichtete Viktoria Spinrad in der Süddeutschen Zeitung, unter dem Titel „Soll das alles sein?“: Sie sind von den Nazis verfolgt worden, bis heute fühlen sich viele von ihnen diskriminiert: Die Sinti und Roma in München wollen stärker gehört werden. Bei einer Veranstaltung im Eine-Welt-Haus fordern sie unter anderem einen Gedenktag und ein würdiges Mahnmal (…)

Dieser feste Münchner Gedenktag für die , alljährlich am 13.März, ist nun eingeführt! Chapeau allen, die mit unermüdlichem Engagement dazu beigetragen haben, ihn für uns Münchnerinnen und Münchner zu verwirklichen, seitens der Stadt ebenso wie seitens der Sinti- und Roma-AktivistInnen!

Weitere Beiträge zum Thema „Sinti & Roma, Jenische und Reisende“

auf der > Übersichtsseite und im GdS-Blog:

Alexander Diepold ist neuer Vorsitzender der Bundesvereinigung der Sinti & Roma in Deutschland – Eine Würdigung in Freundschaft von Gaby dos Santos

„Ich weiß nicht, ob ich Dir wirklich dazu gratulieren kann“ , lautete meine verhaltene Reaktion,…

Keep readingFotokunst in retrospektiver Fülle: Milly Orthens Langzeitzyklus „Sinti & Roma, gestern und heute“: Bis 19.12.2025 in der Volkshochschule München Neuhausen (Neuhauser Trafo) zu sehen

Als Kind habe sie die Lebensweise der Sinti und Roma derart fasziniert, dass sie sich…

Keep readingNachlese zu Daniel Fischers Gypsy Jazz Tagen 2025, am 11.10., zwischen Künstlernähe und Hochkultur

Seit nunmehr 10 Jahren bereichert der Gitarrist und Veranstalter Daniel Fischer die Münchner Musikszene mit…

Keep readingAn die Münchner Fans von Gypsy Jazz appelliert… hat EX-OB Christian Ude, mit einer engagierten Rede im Deutschen Theater

‼️Ein unverzichtbares Ausrufezeichen, mitten hinein in den glamourösen Rahmen der Gypsy Jazz Tage im Deutschen…

Keep readingAntiziganistisch verrannt: Markus Lanz! Emotionale Wortmeldungen aus der Community sowie Einladung zum Gespräch an Markus Lanz seitens der Bundesvereinigung der Sinti & Roma

„(…) Der soziale Friede in der Stadt stehe auf dem Spiel. (…)“ Karin Welge, OB…

Keep readingDes Anstands sonnige Blase: Mit Sinti & Roma auf einer Münchner Massendemo gegen Rechtsextremismus, Theresienwiese/8.2.2025

Die Mittagssonne schien fröhlich auf die Februarkälte, ohne wirklich zu wärmen. Dennoch strömten immer mehr…

Keep readingJenseits von „Gypsy Music“: Der Jazzgitarrist Lancy Falta, sein musikalisches Selbstverständnis und das zweischneidige Erbe Django Reinhardts, dargestellt in Texten, Zitaten, Bildern und Video-Clips

Sie kann sich wirklich sehen lassen, die Konzert-Ankündigung Lancy Faltas auf der Homepage seiner Heimatstadt…

Keep readingTcha Limberger, Virtuose der Gipsy-Music aus Belgien, swingte und jammte mit der Münchner Community der Sinti & Roma zwei Abende lang! Rückblick in Bildern und Videos

Die Herzenswärme an diesen beiden Abenden strahlte mit soviel Intensität, dass man weder auf das…

Keep readingEntdecke mehr von Gaby dos Santos

Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.