Von außen ein unscheinbarer, heller Backsteinbau entpuppen sich die „hoffmanns höfe“ als erstaunlich lebendig. In diesem Konglomerat aus Tagungsräumen, einem Hotel und Bürozimmern – einer gemeinnützigen Gesellschaft für Bildung und berufliche Integration – befindet sich das Archiv Frau und Musik, das weltweit älteste, größte und bedeutendste Archiv zu Musik von Frauen aus aller Welt.

Stille. Hin und wieder knarzendes Parkett. Das knitzerige Geräusch umblätternder Seiten. Sonnenstrahlen, die durchs Fenster fallen, in denen vereinzelt winzige Staubpartikel schillern, die langsam, langsam zu Boden driften. Ein gewisser Geruch in der Luft, der altem Papier zu eigen ist. Friedvolle Häuslichkeit. Räume, die Geschichte atmen. Eine ganz besondere, verkannte, unglaublich aufregende Geschichte.

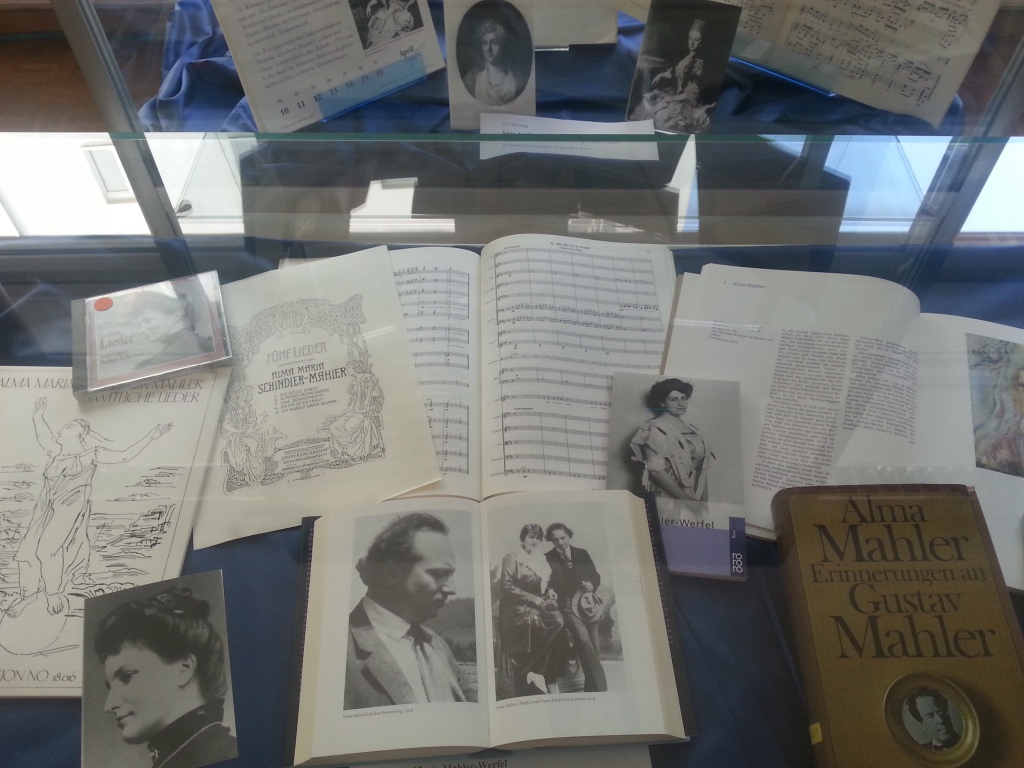

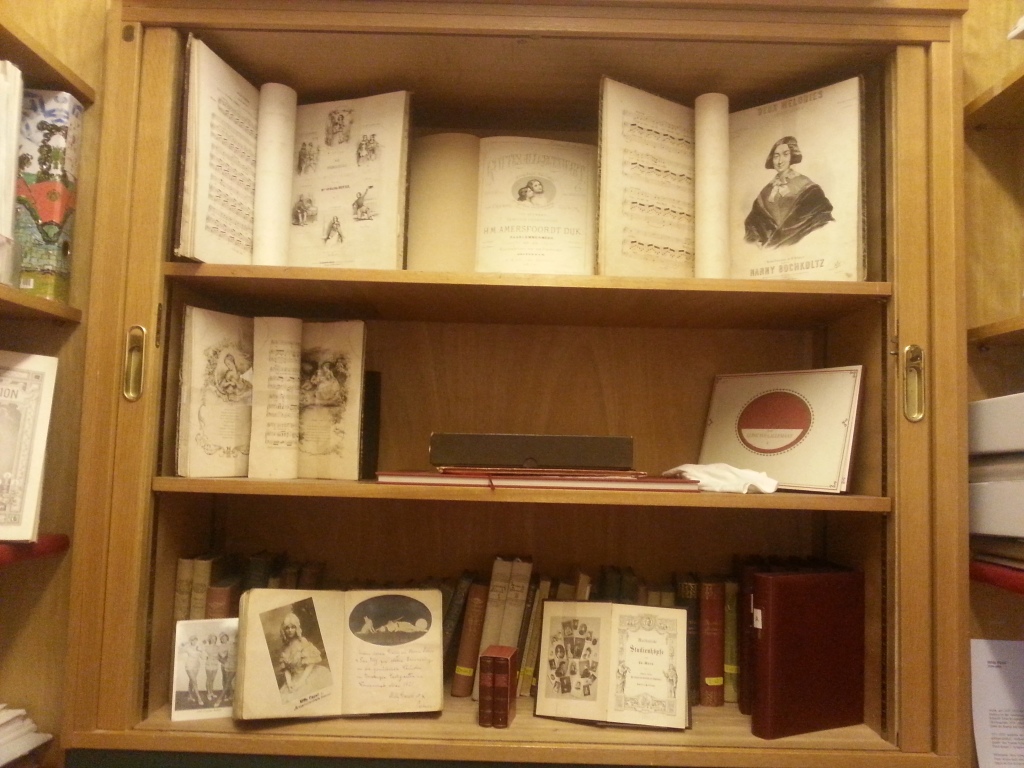

Ein längerer Flur mit einem Regal für aktuelle Flyer und Musikzeitschriften führt in die Schau-, Arbeits- und Aufbewahrungsräume für mittlerweile knapp 23.000 Materialien aller Art: hinter mir unzählige Ordner voll „Grauer Literatur“ wie Flyer, Zeitungsausschnitte, Plakate, Konzertprogramme, Eintrittskarten etc. Schauvitrinen mit aufgeschlagenen Notenheften, historischen Fotografien von Komponistinnen, vereinzelt persönliche Gegenstände – ein großer Metallständer, in dem geschützt hinter Kunststoffhüllen riesige Plakate mit Konzertankündigungen im Design ihrer Zeit zu sehen sind, die das Auge wie magisch anziehen.

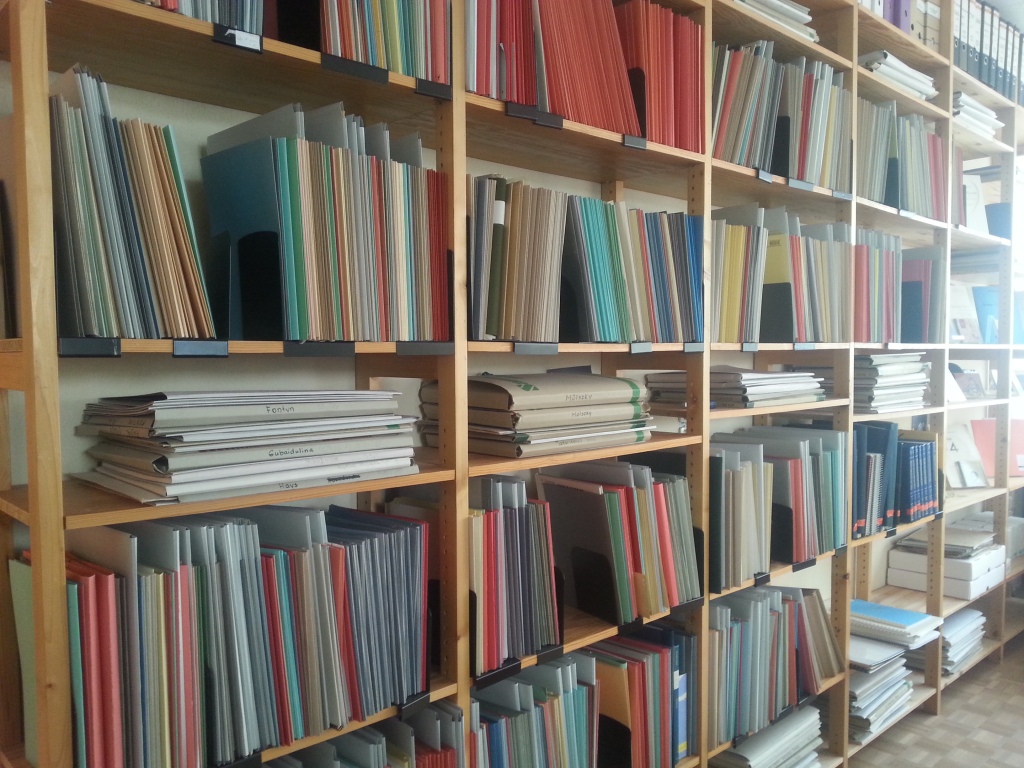

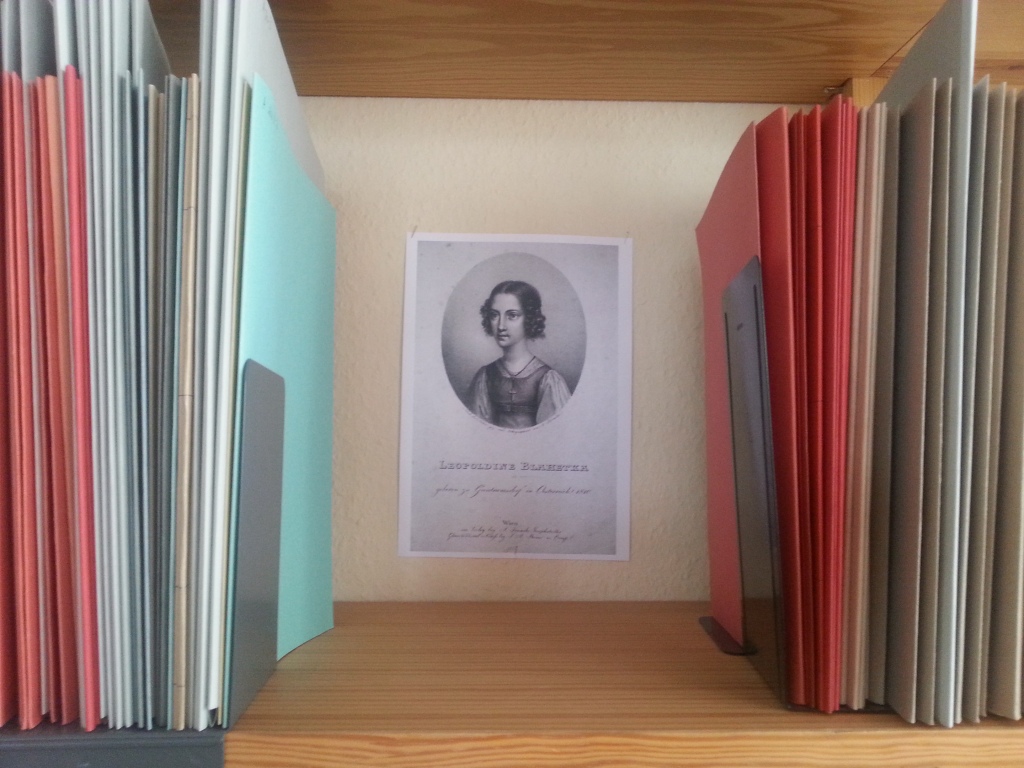

Mit Betreten des Hauptraums fallen einem zuerst die kunterbunten Ordner in großen, hohen Regalen an den Wänden auf, in denen sich nach einem ganz bestimmten, über Jahre ausgefeilten System Noten befinden: Teils Nachlässe, teils Schenkungen, teils Ankäufe, um ganze Sammlungen zu komplettieren. Man fühlt sich etwas beobachtet, denn zwischen diesen Ordnern findet man kleine Portraits von den Frauen an der Wand, die den Inhalt dieser Ordner erst möglich gemacht haben: Antlitze von Komponistinnen aus alter und heutiger Zeit, die oft ernst und auch fragend schauen: was möchtest Du über mich wissen, was darf ich Dir erzählen, bist Du bereit für mich? Ein großer hölzerner Tisch lädt wie eine Tafel zum Schmausen ein, am Sich-Laben-Können an all den wie verwunschen ruhenden Objekten. Rechts von mir schmiegt sich Buch an Buch in hohen Metallregalen: bislang teils unveröffentlichte Dissertationen, Magister- und Diplomarbeiten, Biografien und Autobiografien zu und von Komponistinnen, Sängerinnen, Instrumentalistinnen und Dirigentinnen, dazu zahlreiche weiterführende Bücher, die noch über diese Tellerränder hinausblicken lassen. Hunderte. Weiter vor mir – aufgereiht wie Perlen an einer Kette – aberhunderte CDs und Tonträger mit höchst verlockenden Inhalten – Werke aus Frauenhand, die bereits Eingang in die Musikproduktion gefunden haben. Ganz hinten ein penibel verschlossener Raum. Die „Schatzkammer“. Dazu später mehr.

Der Kopf.

„Es war einmal“ – damit beginnen viele Märchen. In vielen Märchen geschehen wundersame Dinge – im „Froschkönig“ reißen z.B. dem „eisernen Heinrich“ auf dem Kutschbock die metallenen Riemen, die ihn eingeengt hatten und ohne die er endlich befreit atmen, lachen und leben kann.

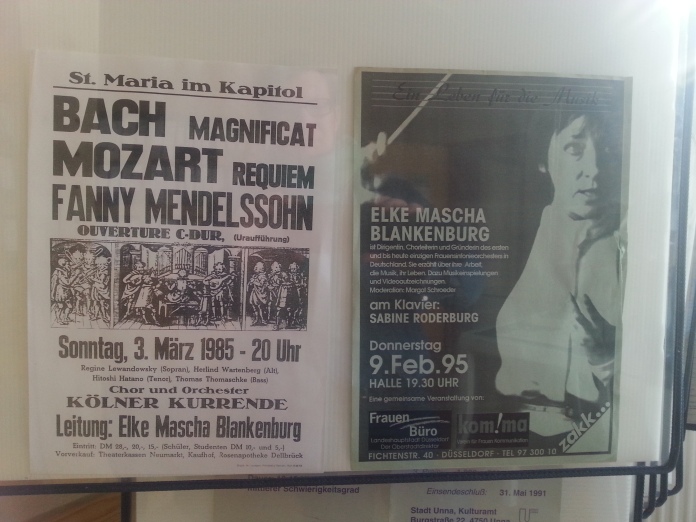

Elke Mascha Blankenburg (1943-2013) war Musikerin und eine der ersten Dirigentinnen, die sich gefragt hatte, wo all die Musik geblieben ist, die von Frauen komponiert worden war. Sie erlebte ihre Ausbildung zur Dirigentin selbst nämlich so: „Dramatischer Höhepunkt war der Besuch eines Meisterkurses als einzige Frau unter 70 Männern. Sie tritt ans Pult, dirigiert die ersten Takte, da stürzt der Leiter des Kurses auf sie zu und zerrt sie vom Pult. Nach dieser Demütigung erklärt er ihr: ‚Wie können Sie es wagen, hier qualifizierten Männern den Platz wegzunehmen! Sie sind eine Null, sie gehören in die Küche!‘“1

Im Zuge der Zweiten Frauenbewegung, die sich gegen Ende der 1960er Jahre aus – zu Recht – wütendem Ungerechtigkeitsempfinden heraus gebildet hatte, erhielten Frauen nach und nach zwar mehr Rechte, ihre Leistungen waren dennoch kaum honoriert und geachtet, die Leistungen von Frauen über Jahrhunderte hindurch verlacht und kleingehalten worden, ihre Kunst und Persönlichkeit kaum im Kulturbetrieb angekommen. Frauen wollten wissen, was ihre Geschichte war, wohin ihre Geschichte verschwunden ist und wer oder was dafür verantwortlich war. Wer danach fragte, bekam nämlich oft als Antwort: „Frauen haben keine Geschichte“ oder „Frauenmusik ist nicht relevant“.

Elke Mascha Blankenburg ließ nicht locker und hakte nach, denn sie hatte in gewisser Weise als Dirigentin auch die immer gleiche Musikwelt satt, die bis dahin aus Haydn, Mozart, Beethoven und einigen modernen Komponisten bestand. Sie wollte anderes haben und sah die Zeit dafür gekommen. In Köln begab sie sich in die Archive und fand binnen kurzer Zeit eine ungewöhnlich hohe Anzahl von Werken von Frauen, fand aber kaum Biografien oder keine Literatur dazu, weil sich bislang noch niemand damit befasst hatte: „Ich platzte vor Spannung. Wie mochte diese Musik klingen? Wird sie so gut sein, wie die der männlichen Kollegen? Wie haben diese Frauen gelebt?“ Ihre Entdeckung gab den Anstoß, noch intensiver in diesem Bereich zu forschen – bis heute. Schnell formierte sich ein Verein dazu, der Internationale Arbeitskreis Frau und Musik. Innerhalb eines Jahres waren mit Hilfe der interessierten Mitglieder rund 300 weibliche Namen in diversen Musikbibliotheken gefunden. Ein Artikel von Elke Mascha Blankenburg, 1979 in der feministischen Zeitschrift emma erschienen, klärte über vergessene Komponistinnen auf, der den Funken hin zum Lauffeuer entfachte, das durch die BRD fegte. Sprunghaft erhöhte sich die Mitgliederzahl auf über 100. Das Archiv Frau und Musik war geboren.

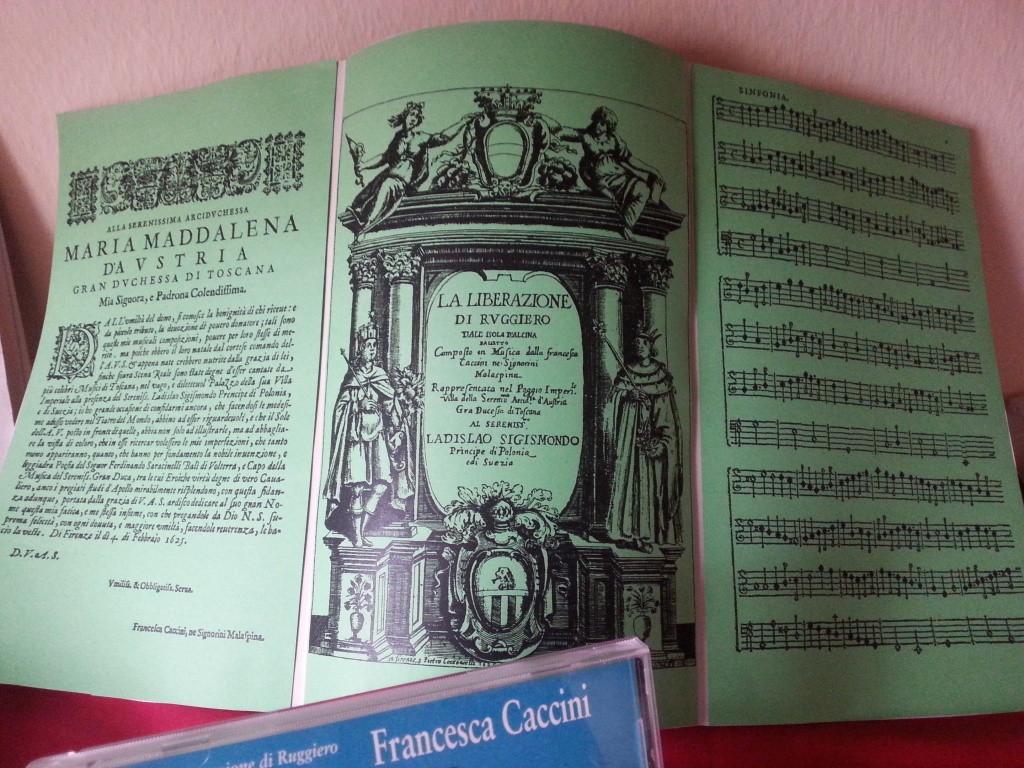

1980 wurde ein weiterer Paukenschlag gesetzt, der teils riesige Begeisterung freisetzte, teils aber auch großen Hass schürte: die Wiederaufführung der bis dahin vergessenen ersten Oper, die je von einer Frau geschrieben war, La liberazione di Ruggiero dall’isola d’Alcina (1625) aus der Hand Francesca Caccinis (1587-1640). Aufgeführt im Rahmen des 1. Internationalen Frauenmusikfestivals in Köln stand Elke Mascha Blankenburg vor einer wahren Wand an männlichen, empörten Kritikern. Allen Unkenrufen zum Trotz war die Veranstaltung ausverkauft und ging sensationell über die Bühne. Dank der Leistung von Elke Mascha Blankenburg und der Arbeit des Internationalen Arbeitskreises Frau und Musik können diese Komponistinnen – wie Heinrich auf dem Wagen – freier atmen und gehört werden. Vorausgesetzt, das entsprechende Hintergrundwissen dazu kann bedient werden.

Die Schwester.

Nach Elke Mascha Blankenburgs Vorbild wurden ähnliche Initiativen auf die Beine gestellt. In München ist dies der seit 27 Jahren für ein Aufhorchen sorgende Verein musica femina münchen, der derzeit die Spitze des weiblichen musikalischen Schaffens in der Isarstadt bildet und erst kürzlich mit dem musikalischen Rahmenprogramm zur Ausstellung „Ab nach München! Künstlerinnen um 1900“ im Münchner Stadtmuseum Aufsehen erregt hat.

Die Materialien zu Münchner Komponistinnen, die mfm über Jahre hinweg zusammengetragen hatte und den Grundstock zum Komponistinnen-Archiv München (KAM) bildeten, befinden sich heute als geschlossene Sammlung im Archiv Frau und Musik.

Das Gehirn.

Zurück zum Kopf des Archivs. Nach wechselvoller Geschichte betreuen seit 2013 drei Vorstandsfrauen die Führung von Archiv als auch des Vereins nebenberuflich ehrenamtlich: Mary Ellen Kitchens M.A. (Leiterin Hörfunkarchiv BR, auch gewesene Mitvorstandsfrau von mfm), Dr. Vera Lasch (Kulturnetz Kassel) und Dr. Vivienne Olive (Komponistin in Nürnberg). Als Angestellte bzw. freischaffende Mitarbeiter_innen sind Matthias Gerhold M.A. für alle internen Angelegenheiten des Archivs und ich v.a. für Internetpräsenz zuständig. Derzeit arbeiten wir beide auch als Redaktion/Lektorat an der 100. Ausgabe der VivaVoce, des einzigen Fachmagazins für Komponistinnen weltweit, das Informationen zu historischen als auch modernen Komponistinnen, Essays zu Wiederaufgefundenem, zu Musik(ur)aufführungen, zu neuen Publikationen etc. bietet. Mit Elisabeth Treydte M.A. haben wir eine Kollegin, die beauftragt ist, sich als Projektarbeit um die eingegangenen Nachlässe zu kümmern, derzeit um den Nachlass von Elke Mascha Blankenburg und Leni Alexander (1924-2005). Die Leiterin des Archivs, Lydia Hasselbach M.A., sowie eine weitere Mitarbeiterin, Rebekka Brienen M.A., befinden sich derzeit in Elternzeit. Täglich erreichen uns Anrufe um Archivsführungen, Auskünfte zu Komponistinnenbiografien, zu im Archiv vorhandenen Werken, zu Werksempfehlungen für Konzerte. Doktorand_innen forschen dort für ihre Arbeiten, ab und zu kommen Filmteams, um gedruckte als auch noch unveröffentlichte Werke von Komponistinnen einsehen zu können v.a. für biografische Dokumentationen.

Komponistinnen kommen nach und nach im Konzertbetrieb an, aber noch immer schleppend. Das liegt u.a. daran, dass z.B. Komponistinnen als Schulstoff und auch an den allermeisten Universitäten und Musikhochschulen noch immer keine Rolle spielen, dass ihre Werke teils schlicht nicht gespielt werden, weil neue bzw. alte unbekannte Werke schwieriger einzustudieren sind, als bereits bekannte, die zum Standardrepertoire zählen. Vorurteile herrschen vor, oft auch eingeschworene „Männerbünde“ an den wichtigen Knüpfstellen (Intendanz, Dramaturgie etc.). Wegen fehlender weiblicher Vorbilder gibt es noch oft kaum Anreize für junge Frauen, diesen Weg zu gehen. „If she can see it, she can be it“, lautet eine aktuelle Aktion der Schauspielerin und Aktivistin Geena Davis („Thelma & Louise“). Beispielhafte Projekte, die dringend auch in Europa ins Gespräch kommen müssen – der Girl’s Day ist zwar ein guter Anfang. Weil aber solche „Tage der offenen Tür“ noch immer einmalige und spezielle Projekte sind, finden die (historischen) Leistungen von Frauen trotzdem keinen Eingang ins reguläre Unterrichtsprogramm an Schulen, Hochschulen und Universitäten. Und genau diese „Teufelskreise“ müssen durchbrochen werden – sonst hat die Gleichberechtigung keine Chance.

Viele international höchst renommierte Komponistinnen wie Tsippi Fleischer und Violeta Dinescu stellen dem Archiv bereits jetzt ihre kompletten Kompositionen sowie weitere Arbeitsmaterialien zur Verfügung – Erstere besucht ein- bis zweimal pro Jahr das Archiv und schaut nach ihren „Kindern“. Ein ganz besonderes Zimmer im Archiv ist der sog. „Kukuck-Raum“: ein Raum nur für den Nachlass der Paul-Hindemith-Schülerin Felicitas Kukuck (1914-2001), die dem Archiv ihren Schreibtisch, ihr Telefon, ihre Adressbücher, ihre Musikinstrumente und NotenNotenNoten hinterließ. Sie schrieb einige Werke für Blockflöte, das einzige Instrument, das sie in der Nazizeit auf ihrer Flucht wegen ihrer teiljüdischen Abstammung verstecken und mitnehmen konnte. Noch heute werden viele ihrer Werke v.a. in ihrer Heimatstadt Hamburg aufgeführt, die dort nach wie vor wichtige Bestandteile der Gottesdienste sind. Frauengeschichte ist nicht tot, sondern höchst lebendig. Mittlerweile sind im Archiv Frau und Musik mehr als 1.800 Komponistinnen verzeichnet. Ohne den Anteil der Frauenmusikgeschichte in Musikwissenschaft und Musiklehre wird unsere Musikgeschichte nach wie vor verfälschend dargestellt und ebenso verfälscht gelernt und wiedergegeben. Deshalb sind auch die Genderwissenschaften ein unabdingbarer Teil davon, da damit dem Rollen- und Geschlechterverständnis der Menschen in diesem Kontext auf den Grund gegangen wird.

Die Schatzkammer

„Ich sehe wunderbare Dinge“, raunte Howard Carter 1922 andächtig, als er durch eine kleine Öffnung mit seiner Taschenlampe in die Grabkammer von Pharao Tutanchamun leuchtete. So ähnlich fühlt es sich an, wenn man die „Schatzkammer“ des Archivs betritt. Die Schatzkammer ist ein tresorartiger Raum, in dem sich die wichtigsten und bedeutendsten Kostbarkeiten des Archivs befinden. Dazu gehört ein beachtlicher Fundus an Erstdrucken – insbesondere aus dem 19. Jahrhundert – und wertvolle Brief-Autografe z.B. von Clara Schumann. Besonders beliebt und betrachtenswert ist die absolut einmalige geschlossene Postkartensammlung mit Damenblaskapellen aus der Kaiserzeit. Eine Sondersammlung zum Bereich Rock, Pop, Jazz, Chanson und Weltmusik ist das Sahnehäubchen des „klassischen” Bestandes und erweitert diesen um weitere musikalische Genres. Das Archiv Frau und Musik verfügt über eine eigene Schriftenreihe, angefangen von der Geschichte des Archivs über die Jubiläumsausgabe 25plus bis hin zum bislang einzigartigen Europäischen Dirigentinnenreader, der 2001 erschienen ist und in dem sämtliche Dirigentinnen aus Europa, die in großen Häusern dirigierten, dokumentiert sind

http://www.dirigentinnen.de

Ein Werk, das dringend aktualisiert werden muss, um Dirigentinnen weltweit besser miteinander vernetzen zu können.

Das Archiv bietet zudem alle zwei Jahre das Projekt Composer in Residence (CiR), ein Arbeitsstipendium für Komponistinnen, die damit für einige Zeit in Ruhe an einem größeren Werk arbeiten können, das dann im Rahmen eines Konzerts seine Uraufführung erlebt. Derzeit arbeitet Manuela Kerer aus Südtirol/Italien in Frankfurt. Das Archiv hat zahlreiche Kooperationen z.B. mit dem Südwestdeutschen Bibliotheksverbund, dem i.d.a.-Dachverband der deutschsprachigen Frauen-/Lesben-/Genderarchive, der International Alliance for Women in Music, der AIBM – Association Internationale des Bibliothèques , Archives et Centres de Documentation Musicaux – Internationale Vereinigung der Musikbibliotheken, Musikarchive und Dokumentationszentren (IVMB) Gruppe Bundesrepublik Deutschland e.V., dem Deutschen Musikrat, der GEMA – Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte sowie dem Verbund Museumsbibliotheken.

Das Herz. Der Infarkt.

Komponistinnen – auch moderne, aktiv arbeitende – hatten mit und durch das Archiv Frau und Musik eine Anlaufstelle gefunden, die Musikwissenschaft der Welt hat ein komplett neues Gebiet für die Forschung erhalten, das nicht singulär steht, sondern die bis dahin – durch das Weglassen der Frauen – verfälschte Musikgeschichte ergänzt und vervollkommnet.

Im Jahr 1988 war ein Umzug des Archivs von Köln nach Kassel notwendig geworden, weil sich dort bessere Finanzierungsmöglichkeiten auftaten. In Kassel hatte sich auch der Furore-Verlag gegründet, der sich rein auf Werke von Frauen spezialisiert und damit – auf Grundlage der Materialien im Archiv Frau und Musik – eine international begehrte Marktlücke geschlossen hatte.

Für die herausragende Arbeit und den Dienst an der Musik erhielt das Archiv Frau und Musik zahlreiche Preise. Bald begann sich die Stadt Frankfurt für das Archiv zu interessieren und holte es im Jahr 2001 in die Mainmetropole – ins Herz von Deutschland –, wo es bis Mitte 2014 vom Land Hessen als auch von der Stadt Frankfurt jeweils zur Hälfte finanziert wurde. 2013 erlitt das Archiv allerdings einen herben Schlag, als die Stadt Frankfurt ihre finanzielle Zusicherung für 2014 und darüber hinaus aus Spargründen absagte. Seitdem ist das Archiv trotz Marketing- und Finanzierungsmaßnahmen auf wackeligen Beinen. Das Land Hessen hält seine Finanzierung zwar weiter aufrecht, die Zukunft des Archivs ist dennoch ungewiss, da nur auf äußerster Sparflamme gearbeitet werden kann bzw. ein regulärer Betrieb nur schwer möglich ist.

Das Fragezeichen.

Trotz all dieser weltweit herausragenden Bedeutung – v.a. auch im Rahmen des vom Staat geforderten und geförderten Gender Mainstreamings – wurde das Archiv auf die „Rote Liste“ für gefährdete Kultureinrichtungen gesetzt (Stufe 2): „Wir brauchen vor allem dringend mehr Zeit für neue Lösungen“, meinte Archiv-Leiterin Lydia Hasselbach Ende 2014. Es sei unmöglich, in kurzer Frist kostengünstigere oder gar frei nutzbare Räume zu finden. Das Archiv benötigt aktuell für seine rund 23.000 Medieneinheiten knapp 100 m² in den hoffmanns höfen. Die hoffmans höfe haben bereits auf Mieterhöhungen verzichtet. Hilfe muss her, sonst drohen all diese Errungenschaften der letzten gut 35 Jahre wieder in der Vergessenheit zu versinken – ein höchst bedeutender Teil der Musikgeschichte würde untergehen, der zur Vielfalt unseres Musikwelterbes beiträgt. Ohne die Werke von Frauen, die sich im Archiv Frau und Musik erhalten haben, wird auch eine Arbeit des Vereins musica femina münchen so nicht mehr gut möglich sein, da der Erfolg von mfm auch mit der Auffindbarkeit von musikalischen Schätzen und Raritäten aus Frauenhand zusammenhängt. Es muss dafür gekämpft werden, dass der Fortschritt nicht zum Rückschritt wird. Jede Hilfe ist willkommen!

Back to the roots.

Mit der erstmaligen (konzertanten) Aufführung der Caccini-Oper La liberazione di Ruggiero dall’isola d’Alcina in München erinnern mfm und Tonicale Musik & Event GmbH an den Paukenschlag und Auftakt zur Wertschätzung der Frauenmusikgeschichte.

Montag, 1. Februar 2016, Herkulessaal der Münchner Residenz

Francesca Caccini La liberazione di Ruggiero dall’isola d’Alcina (1625)

Huelgas Ensemble/Tonicale Musik & Event GmbH (Dr. Ulrike Keil)

unter Mitwirkung/Förderung von musica femina münchen e.V.

______________________________________________________________

1 Zitiert nach http://www.mathilde-frauenzeitung.de/archiv/125-34nachrufmaschablankenburg.html

(Stand: 5. Mai 2015).

www.archiv-frau-musik.de

www.musica-femina-muenchen.de

Susanne Wosnitzka – Musik und Geschichte entdecken > www.susanne-wosnitzka.de

Susanne Wosnitzka M.A. studierte nach ihrer Ausbildung zur Tischlerin und Möbelrestauratorin Musikwissenschaft, Klass. Archäologie, Europ. Ethnologie/Volkskunde und Kunstgeschichte an der Universität Augsburg. Während ihres Studiums entwickelte sie – aus Mangel daran – die Vortragsreihe „Komponistinnen und ihre Werke im Spiegel ihrer Zeit“. Susanne Wosnitzka arbeitet freischaffend u.a. für das Archiv Frau und Musik/Frankfurt a. M., als Stadtführerin in Augsburg zum Thema FrauenMusikKulturGeschichte, als Dozentin der Ulmer Frauenakademie, ist wiss. Beirätin der Deutschen Mozart-Gesellschaft, im Vorstand von musica femina münchen e.V. und Doktorandin. Susanne Wosnitzka interessiert sich nebenbei auch für Mumienforschung, Medizingeschichte und historische Gartenkultur. Zurzeit entstehen Publikationen zur Augsburger und süddeutsch-reichsstädtischen Musikgeschichte.