Ein Gefühl grenzenloser Freiheit drängt sich mir beim Betreten der KZ-Gedenkstätte auf. ??? Ein befremdliches Gefühl, assoziiert doch der Intellekt ganz anders und lässt einen vergeblich Ausschau halten, nach Spuren, Anhaltspunkten, die von der drangvollen Enge in den Baracken zeugen und von den Schreckensszenarien, die sich hier einst abspielten …

Man hat mit der Zeit einiges über die Verbrechen in Konzentrationslagern gelesen – aber das waren geschriebene Worte … Man hat vielleicht Historiker aus 3. Hand darüber sprechen gehört – oder Lehrkräfte in der Schule. Letztlich bleiben die historisch verbrieften Dramen und Statistiken des Todes auf dem freien Gelände der Gedenkstätte zunächst abstrakt. Mir erging es nicht anders und auch nicht meiner damals 11jährigen Tochter. Schließlich hob sie einen Stein auf und sagte: „Wenn der sprechen könnte, was würde er uns wohl erzählen von dem, was er gesehen hat?“ Wir befanden uns damals in Dachau und hätten dringend eines Zeitzeugen bedurft, der mittels seiner persönlichen Erlebnisse den Zugang zu einer Vergangenheit gewährt, die ansonsten weitestgehend unfassbar bleibt.

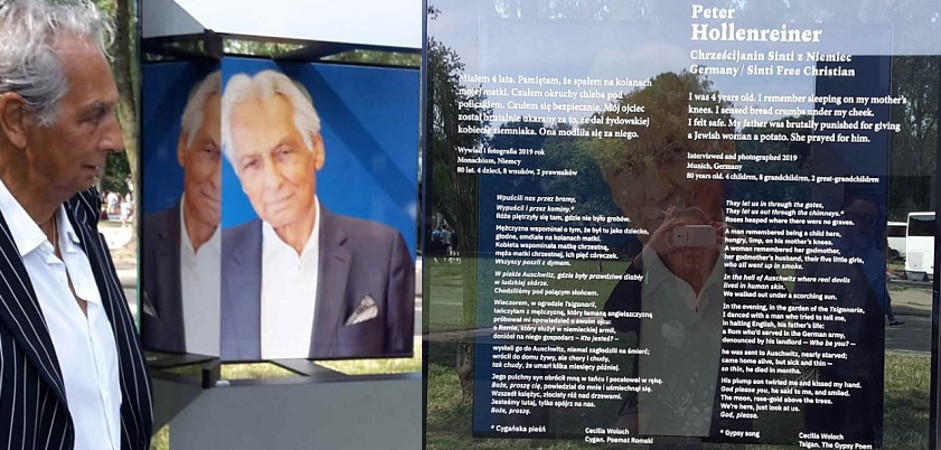

Holocaust-Überlebende wie Peter Höllenreiner, die sich bei jedem Zeitzeugengespräch aufs Neue der Qual des Erinnerns unterwerfen, um ihre Erlebnisse – als Mahnung für die Zukunft – an die Nachwelt weiter zu geben. Auch im Rahmen der Gedenkfeierlichkeiten 2019 in Auschwitz stellte er sich einer „Gruppe Jugendlicher aus Spanien, Ungarn und weiteren europäischen Ländern.“ So berichtet Maria Anna Willer, Peter Höllenreiners Begleiterin in diesen Tagen, aus Polen und ergänzt: Gebannt hören sie Peters Erzählungen zu.

Dabei schilderte Peter Höllenreiner auch, dass der Leidensweg für die Sinti und Roma in der Nachkriegszeit keineswegs beendet war:

„Nach dem Lager waren wir noch genauso in den Polizeiakten als „Zigeuner“ registriert“, berichtet er. „In der Schule sass ich in der hintersten Reihe“

„Zik, zak, Zigeunerpack!“ riefen Kinder, als er nach mehr als zwei Jahren in Konzentrationslagern – und dort unter ständiger Todesgefahr – 1945 in München eingeschult wurde. Ein normaler Bildungsweg war ihm in Folge versperrt. Genauso verhielt es sich mit einer Ausbildung:“ Man hätte uns nie genommen. selbst noch meine Kinder bekamen keine oder nur sehr schwer eine Ausbildungsstelle.“

Die Jugendichen in Auschwitz fragen Peter nach den Menschenversuchen in Auschwitz durch den Lagerarzt Dr. Josef Mengele, ergänzen sogar mit neuen historischen Fakten … Andererseits vernehmen sie voller Erstaunen von Peters späteren schlimmen Erfahrungen mit Polizei und Gerichten und von der so späten offiziellen Anerkennung des Genozids an Sinti und Roma.

Tatsächlich unterstellte der Bundesgerichtshof in einem Urteil von 1957 den überlebenden Sinti und Roma ihre Verfolgung selbst verschuldet zu haben, auf Grund ihrer kriminellen Veranlagung! Und das umfangreiche Aktenmaterial, das seinerzeit die Nationalsozialisten über diese Volksgruppen angelegt hatten, übernahm die bundesrepublikanische Obrigkeit gleich mit. Dabei muss man sich vor Augen halten, dass die Sinti bereits seit 600 Jahren in Deutschland leben und die Familie von Peter Höllenreiner, seine Eltern und Großeltern, bereits vor 1933 in München ansässig waren! Ob er mit seinen Kindern über Auschwitz gesprochen habe, erkundigten sich die jungen Leute. Peter Höllenreiner verneinte. Inzwischen seien seine Kinder ja erwachsen, aber über seine Erlebnisse im Holocaust zu sprechen, sei er erst seit kurzer Zeit in der Lage.

„Wir danken Ihnen“, sagen die jungen Leute zum Abschied. Man spürt, dieser Dank ist keine Floskel, er kommt von Herzen. Die spanische Gruppe möchte ihn nach Spanien einladen …

Für Peter endet der Tag, der mit der offiziellen Gedenk-Zeremonie am Ort der Vernichtung begann, hoffnungsvoll. Denn seine Zuhörer und Gesprächspartner nehmen spürbar Anteil an seiner Lebens- und Überlebensgeschichte. Sie wollen wirklich wissen, was damals geschehen ist. So der Eindruck von Peter Höllenreiners Begleiterin und Biografin Maria Anna Willer – und sie fügt hinzu: Als sich ein junger Mann mit Kippa zur Gruppe gesellt, erzählt Peter von seiner Großmutter, die Jüdin gewesen sei. „Wenn das bekannt gewesen wäre, hätten sie uns alle sofort in die Gaskammern geschickt“, berichtet er.

Es ist dann auch eine jüdische Überlebende, die Ungarin Eva Fahidi, die in einer erschütternden Rede schildert, wie sie, von einem benachbarten Block aus, die Blutnacht vom 2. auf den 3. August 1944 erlebte, die dem Gedenktag am 2. August zugrunde liegt, bei der die über 4.000 noch im sogenannten Zigeunerlager verbliebenen Frauen, Männer und Kinder ermordet wurden. Da Lagerleiter Bonigut sich krankgemeldet hatte, brachte der SS-Unterscharführer Fritz Buntrock die Menschen zu den Gaskammern. Dort wurden sie in gruppenweise (…) ermordet. Am Morgen des 3. August 1944 wurden jene, die sich zunächst im Lager verbergen konnten, von SS-Angehörigen erschlagen oder erschossen.

„Wir hörten ein furchtbares Geschrei. Die Zigeuner wussten, dass sie in den Tod geschickt werden sollten, und sie schrien die ganze Nacht. Sie waren lange in Auschwitz gewesen. Sie hatten gesehen, wie die Juden an der Rampe ankamen, hatten Selektionen gesehen und zugeschaut, wie alte Leute und Kinder in die Gaskammer gingen. Und darum schrien sie.“ (…)

Menashe Lorinczi (Häftling aus Mengeles Zwillings-Versuchsgruppe)

„Erst als sie barackenweise nach dem Krematorium I wanderten, merkten sie es. Es war nicht leicht, sie in die Kammern hineinzubekommen.“

Rudolf Höß (Kommandant in Auschwitz).

Die jüdische Auschwitz-Überlebende Eva Fahidi berichtete, dass Hunde auf flüchtende Sinti und Roma gehetzt und andere mit Flammenwerfern von den Wachleuten ins Gas getrieben wurden.

„In Birkenau wussten die Kinder schon mit drei Jahren, was der Tod ist.“

Mit der Jüdin Eva Fahidi legte die Angehörige einer anderen Opfergruppe des Holocaust Zeugnis ab. Maria Anna Willer schreibt: „Es findet in dieser Form erstmals – zumindest nach meiner Kenntnis – eine Annäherung der zwei Opfergruppe“n statt. Peter Höllenreiner ist zudem als (bislang einziger) Sinto seit einiger Zeit mit einer Gedenktafel neben 22 jüdischen Opfern im Eingangsbereich der Gedenkstätte vertreten.„

Zu Peter Höllenreiner s. auch die Biografie Der Junge aus Auschwitz von Maria Anna Willer

sowie den Nachruf vom 30.7.2020 von Alexander Diepold

Peter Höllenreiner steht auch an der Spitze einer Reisegruppe aus München, Österreich und Rumänien, unter Federführung der Beratungsstelle für Sinti und Roma, Madhouse, der sich zahlreiche junge Angehörige ihrer Volksgruppe angeschlossen haben, um mehr über die Vergangenheit ihrer Familien zu erforschen. Diese jungen Leute meldeten sich bereits aus Auschwitz mit Feedbacks bei Madhouse-Leiter Alexander Diepold, der aus Krankheitsgründen nicht hatte mitfahren können.

Dieser Auffassung schließe ich – Gaby dos Santos – mich von Herzen an. Daher habe ich dieses Wochenende fast ausschließlich damit verbracht, Stimmen und Bilder von den Gedenkfeierlichkeiten in Auschwitz einzufangen, die mir übermittelt wurden, von

- Maria Anna Willer, kulturkreativ.eu, Ethnologin und Biografin von Peter Höllenreiner >

„Der Junge aus Auschwitz“ - Benjamin Diepold via Alexander Diepold , Gründer und Leiter der Münchner Beratungsstelle für Sinti und Roma, Madhouse

- Josif Gaspar, Organisator der Madhouse-Reise nach Auschwitz und Vater des Pianisten und Komponisten Adrian Gaspar

- Roberto Paskowski, stellv. Vorsitzender des Landesverbands Deutscher Sinti und Roma in Bayern, i. V. des Landesvorsitzenden Erich Schneeberger

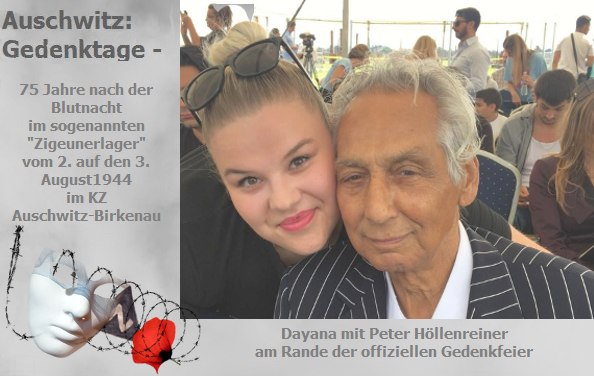

- Dayana, eine junge Sinteza und Angehörige von Peter Höllenreiner s. auf nachstehendem Foto rechts sowie auf dem Titelbild

Ein Meilenstein! Es ist allgemein wenig bekannt, dass erst Anfang der 1980er Jahre, im Zuge der Bürgerrechtsbewegung und eines Hungerstreiks von Sinti und Roma, Ostern 1980, in der Erlöserkirche der KZ-Gedenkstelle Dachau, unter Führung des charismatischen Romani Rose, eine schrittweise Verbesserung der Lebensumstände und der gesellschaftlichen Akzeptanz von Sinti und Roma in Deutschland gelang. Nach 1993 fand in München die zweite und bislang einzige weitere Ausstellung zum Holocaust an dieser Volksgruppe, erst 2016 statt. 2018 wurde der Staatsvertrag zwischen dem Landesverband und der Bayerischen Staatsregierung unterzeichnet.

Im Vergleich: Der Staatsvertrag zwischen der Israelitischen Kultusgemeinde in Bayern und der Staatsregierung wurde bereits in den 1980er Jahren ausgehandelt! Entsprechend lange finden Jüdische Kulturtage alljährlich statt, inzwischen gibt es auch ein jüdisches Museum in München. Mein Eindruck: Was die Aufarbeitung der Vergangenheit und die Gleichstellung in der Gegenwart anbelangt, herrscht bezüglich der Sinti und Roma noch erheblicher Nachholbedarf. In München! In Deutschland!

Auf dem Titelbild ganz oben ist die junge Dayana mit „Onkel Hamster“ zu sehen, wie Peter Höllenreiner liebevoll seit Kindertagen von den Seinen genannt wird. Die in engem familiären Zusammenhalt stehenden Sinti bedenken einander gern mit Spitznamen, die ein Leben lang „in Gebrauch“ bleiben. Wenn ich die liebevolle Diktion dieser Spitznamen – Onkel Hamster beispielsweise – dem gegenüber stelle, was ihren Trägern angetan wurde, fühle ich mich mit den Sinti und Roma tief verbunden, denn ein Spitzname vermenschlicht und individualisiert: Es litten und starben Mitbürgerinnen und Mitbürger, die – wie wir, die Mehrheitsgesellschaft – eine Familie hatten, Menschen die sie liebten und die sich um sie sorgten … Die sie bis heute betrauern und deren Erinnerung sie hoch halten. Ganz so, wie wir es tun, beziehungsweise tun würden, hätte man uns ein solches Leid zugefügt.

Dayana schreibt:

„Ich war das erste Mal in Auschwitz. Als ich das Gebiet betrat war es beklemmend für mich: die Hölle auf Erden – und mir ist klar geworden, dass 75 Jahre nicht lange her sind. Es ist ein „Muss“, dass jeder diesen Ort einmal sieht, denn es darf auf keinen Fall vergessen werden, was hier passiert ist. Unvorstellbar, was meine, was unsere Vorfahren und auch alle anderen Menschen dort erleiden mussten!„

Mein Fazit: Als Mehrheitsgesellschaft stehen wir den Sinti und Roma, Jenischen und Reisenden gegenüber in der Pflicht, nicht nur aus humanitären Gründen, sondern auch, weil viele von ihnen genauso deutsche Staatsbürger sind, wie wir. Die Sinti leben sogar schon seit dem 15. Jahrhundert in Deutschland! In Bezug auf die komplette gesellschaftliche Gleichstellung zähle ich fest auf die junge Generation – auf beiden Seiten. Das Feedback, das Madhouse-Chef Alexander Diepold aus Auschwitz erhielt, klingt vielversprechend: „Ich habe mit mehreren Frauen gesprochen. Da tut sich was. Das Motto lautet:

Wir werden nicht in der Opfer-Ecke bleiben, sondern für alle spürbar und sichtbar werden!“

Peter Höllenreiner überlebte die Konzentrationslager Auschwitz, Ravensbrück, Mauthausen und Bergen-Belsen. Der Hölle entkommen, kommt er 1945 als Sechsjähriger zurück in seine Geburtsstadt München. Seine Schulzeit beginnt und die Welt begegnet ihm, als ob nichts gewesen wäre. “Hintere in die letzte Bank!”, heißt es in der Schule. Die Ausgrenzung geht weiter. Peter Höllenreiner und seine Familie waren der nationalsozialistischen Verfolgung als sogenannte “Zigeuner” ausgesetzt gewesen. Trotz Demokratie, neuer Regierungsform und der Erklärung von Menschenrechten – die alten Vorurteile blieben. Und Peter lebt im Land der einstigen Täter, es ist seine Heimat.

Rund 70 Jahre nach Kriegsende und seiner Befreiung aus einer Kindheit unter ständiger Lebensgefahr schaut Peter Höllenreiner zurück. Der Münchner erzählt erstmals seine Lebensgeschichte. Zwei Jahre lang begleitet ihn die Biografin Maria Anna Willer. Sie gibt seine Erzählungen auszugsweise wieder und recherchiert in Archiven. Ein dunkles Kapitel deutscher Nachkriegsgeschichte tut sich auf. In den aktuellen Ereignissen offenbart sich der Blick des Überlebenden des Holocaust auf unsere gegenwärtige Gesellschaft.

Übersichtsseite zu

Sinti & Roma, Jenische & Reisende im GdS-Blog >

https://gabydossantos.wordpress.com/kulturpolitik/sinti-roma-jenische-reisende/